ブログ

【スマートシティ連載企画】第4回 スマートシティ×MaaS

2021.04.16

TMI総合法律事務所 スマートシティプラクティスグループ

名古屋オフィス 弁護士 岩田 幸剛

名古屋オフィス 弁護士 粟井 勇貴

はじめに

MaaSとは、Mobility as a Serviceの略称であり、鉄道、バス、タクシーなどこれまで事業者ごとに別々に提供されていた移動サービスをシームレスかつ包括的に一つの商品として提供する概念を意味します。

交通空白地域を埋める交通手段

(1)法課題

一つの商品として移動サービスを提供するためには、適正な価格の交通サービスが出発地から目的地まで切れ間なく存在していることが求められ、交通空白地域を埋める移動サービスが必要となります。交通空白地域を埋める移動サービスとしては、投資及び運用コストが比較的少ない手段、例えば、デマンドバス、又は相乗タクシーなどが考えられますが、これらの事業を実施するに際しては、道路運送法等の法規制が課題となります。

(2)デマンドバス

デマンドバスとは、路線又は運行ダイヤがなく、利用者の予約等に応じて運行するバスを意味します。需要のある時だけ路線を決めずに運行するため、インフラ投資や運行費用を抑えることが期待できます。

そもそも、路線バスの運行は、道路運送法では、一般乗合旅客自動車運送事業として、国土交通大臣の許可が必要となります。一般乗合旅客自動車運送事業は、①路線及び運行ダイヤが決まっている「路線定期運行」、②路線のみが決まっており運行ダイヤが固定されていない「路線不定期運行」、③運行区域のみが決まっており路線及び運行ダイヤが決まっていない「区域運行」の三種類があり、デマンドバスは「路線不定期運行」又は「区域運行」として運用されています。ただし、「路線不定期運行」又は「区域運行」について、国土交通大臣の許可を受けるためには、その地域の他の交通事業者等が構成員となる地域公共交通協議会での協議が整っていることが要件となるため、地域の状況によっては必ずしも参入が容易でない場合もあります。

したがって、デマンドバスを導入する場合、当該地域において競合する事業者が存在する場合には、地域交通協議会等との調整に時間がかかり、容易に許可が得られない可能性を想定しておく必要があります。

(3)相乗タクシー

交通空白地域での移動手段としてはタクシーも考えられますが、移動距離等によっては、運賃・料金が高額となることが懸念されます。また、イベントや災害等一時的に需要が高まった場合等に供給量が不足する場合もあります。このような状況に対応するための手段として、不特定多数の利用者をマッチングし、タクシーを共同して利用する相乗タクシーが考えられます。

もっとも、一般的なタクシーの場合、一般乗用旅客自動車運送事業としての許可に基づき事業を運営されており、利用者による「貸切」を前提としているため、不特定多数の乗客を運送するいわゆる乗合行為は認められていません。タクシー事業者が一般乗合旅客自動車運送事業の許可を別途取得すれば不特定多数の乗客を運送することもできますが、一般乗合旅客自動車運送事業のために使用する事業用自動車は、原則として乗員11人以上である必要があります。例外として、地域公共交通会議等の協議結果に基づく場合や過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合については、乗員11人未満の乗車定員でも認められますが、やはり地域によっては、容易に認められない場合も想定しておく必要があります。

なお、相乗タクシーについては、2020年3月に、国土交通省によりパブリックコメントが公表され、2020年夏頃を目途に、一定の条件下で、相乗タクシーが解禁される見込みでしたが、2020年11月30日に、昨今の情勢を鑑み、実施が延期される旨が発表されました。

柔軟な料金制度の実現

(1)法課題

MaaSは、複数の移動サービスを一つの商品として提供するものであるため、料金も統一的に設定することが望ましく、また海外の例では定額制(いわゆるサブスクリプション)や需要に応じた柔軟な価格設定(ダイナミックプライシング)等も見られます。

しかしながら、日本の場合、鉄道、バス及びタクシーの運賃・料金については、それぞれ以下のとおり異なる法規制に基づき運賃・料金が定められており、この点が障壁となる可能性があります。

|

|

鉄道 |

バス |

タクシー |

|

運賃規制 |

上限認可届出制 |

上限認可届出制 |

■特定地域・準特定地域 公定幅運賃制度 ■特定地域・準特定地域以外 自動認可運賃制度 |

|

代表的な運賃制度 |

■対キロ制 ■対キロ区間制 ■区間制・均一性 |

■対キロ区間 ■特殊区間制 ■均一制及び地帯制 |

■距離制運賃 ■時間制運賃 ■定額制運賃 ■その他各種料金 |

鉄道とバスは比較的類似した運賃規制及び運賃制度が採用されていますが、タクシーの運賃制度とは大きく異なります。また、鉄道やバスについては、既に定期券制度があり、ある程度定額制に親和性がありますが、タクシーについては、定期券制度は一般的ではありません。そのため、MaaSにおいて定額制等柔軟な価格設定を行う際には、タクシー運賃・料金の取扱いが課題となります。

(2)旅行業法に基づくスキーム

従前、旅行業法における募集型企画旅行のスキームを利用して、疑似的に柔軟な価格制度を実現しようとする試みも見られました。募集型企画旅行とは、旅行業者が旅行計画を作成し、予め運送事業者や宿泊事業者と契約を締結した上で、利用者を募集し、パッケージとして旅行サービスを提供するスキームを意味します。このスキームを使用することにより、旅行業者は運送事業者に対して、各事業者と協定した個別の料金を支払うことになりますが、利用者は旅行業者に対して定額の旅行代金を支払うことも可能であるため、利用者にとっては実質的に定額制と同様のサービスが受けられることとなります。ただし、旅行業者として企画型募集旅行を行うためには、旅行業法に基づく登録をする必要がありますが、登録には、業務の範囲に応じて営業保証金の供託、基準額を超える資産の保有、旅行業務管理者の選任等の要件があります。また、このスキームでは、交通事業者へ支払う運賃・料金と利用者が支払う定額料金の差額が生じた場合に、旅行業者が損失を負担する前提となります。

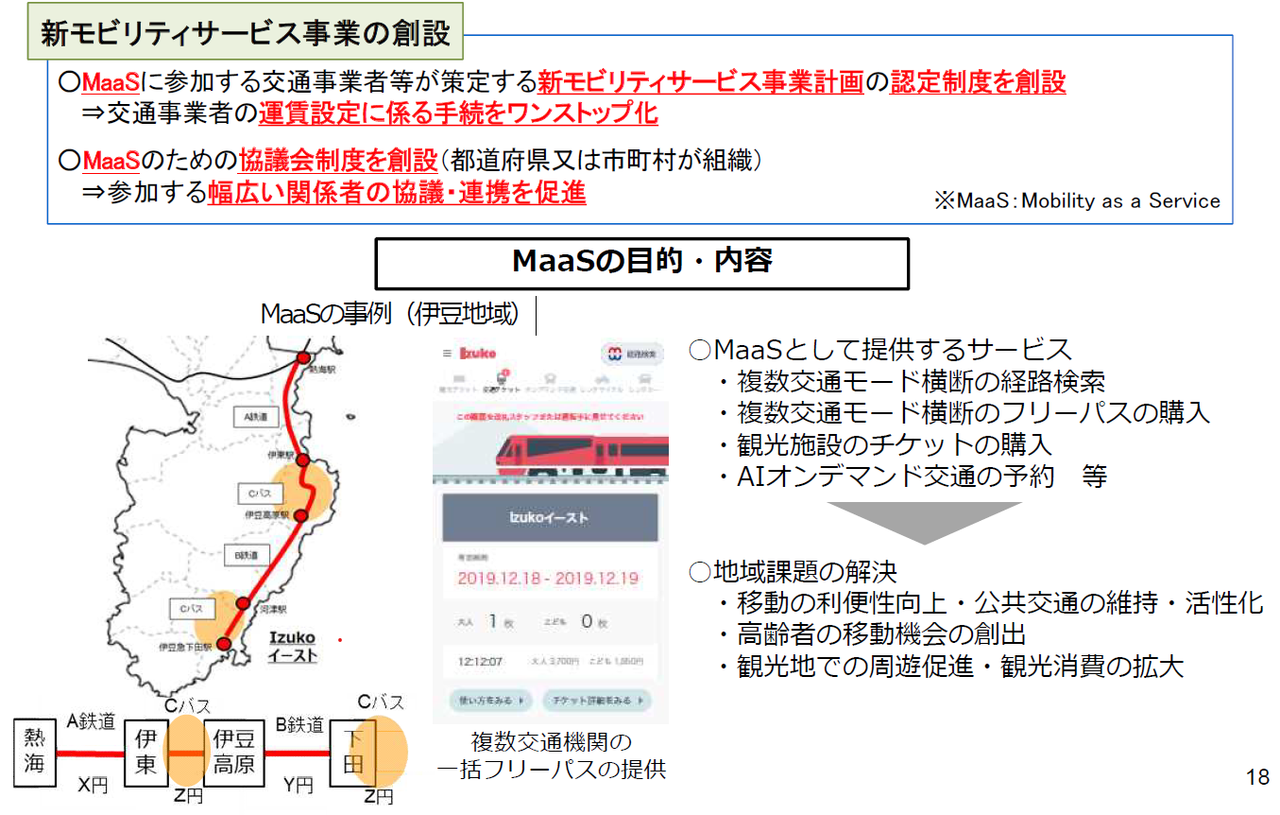

(3)複数交通事業者の運賃設定に関する手続のワンストップ化

MaaSに参加する複数の交通事業者の運賃設定については、地域公共交通活性化再生法の改正(2020年11月27日施行)により、手続がワンストップ化され、「新モビリティサービス事業」として共同で認定を受けた交通事業者が発行する「共通乗車船券」について、運賃や料金の割引を共同で届け出た場合、鉄道事業法や道路運送法等に基づく運賃変更の届出がなされたものとみなされることとなりました。したがって、運賃・料金制度が異なる事業者間で、横断的な料金設定が可能となり、鉄道・バス事業者等が協調したMaaSの取り組みが加速することが期待されています。

(出典)国土交通省『地域公共交通活性化再生法の改正について』

(4)タクシーの定額運賃制度に関する規制緩和

タクシーの定額運賃制度については、「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度についての改定」(2020年11月30日付け自動車局長通知)により、一括定額運賃制度も認められることになりました。ただし、利用回数の上限や時間帯の制限その他の条件が付されるため、MaaSにおいて柔軟な料金制度を実現する上では、今後の運用が課題となります。

【スマートシティ連載企画】ごあいさつ・コンテンツ一覧はこちら

Member

PROFILE