ブログ

防衛関連ニュース(2024年2~7月)

2024.09.09

IPEFサプライチェーン協定の発効(※1-1、1-2)

2024年2月24日、インド太平洋経済枠組み(IPEF)サプライチェーン協定が発効しました(※1-1、1-2)。

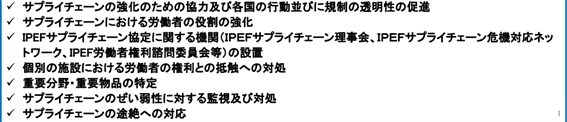

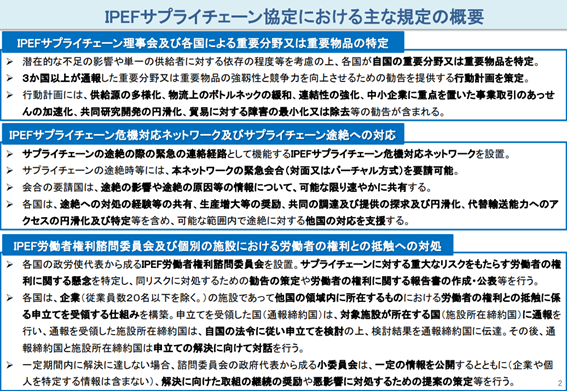

IPEFはインド太平洋地域における経済面での協力について議論するための枠組みであり、オーストラリア、ブルネイ、フィジー、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、韓国、シンガポール、タイ、米国及びベトナムの合計14か国が参加しています。協定では主に以下の事項について規定されており(図1参照)、各規定の概要は図2のとおりです。

図1:「IPEF(インド太平洋経済枠組み)サプライチェーン協定(概要)」(※経産省「IPEF(インド太平洋経済枠組み)サプライチェーン協定(概要)」(https://www.meti.go.jp/press/2023/02/20240201002/20240201002-1.pdf)1頁より引用)

図2:「IPEF(インド太平洋経済枠組み)サプライチェーン協定(概要)」(※経産省「IPEF(インド太平洋経済枠組み)サプライチェーン協定(概要)」(https://www.meti.go.jp/press/2023/02/20240201002/20240201002-1.pdf)2頁より引用)

※1-1:経産省「IPEFサプライチェーン協定が発効します」(2024年2月1日)

https://www.meti.go.jp/press/2023/02/20240201002/20240201002.html

※1-2:外務省「インド太平洋経済枠組み(IPEF)」(2024年6月6日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ipef.html#:~:text=2024%E5%B9%B42%E6%9C%8824,%E5%8D%94%E5%AE%9A%E3%81%8C%E7%99%BA%E5%8A%B9%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

自民党サイバーセキュリティPT、偽・誤情報の取組についてヒアリングを実施(※2)

2024年2月20日、自民党のサイバーセキュリティに関するプロジェクトチーム(PT)は、近年インターネット上でフェイクニュースや真意不明の誤った情報等の拡散が行われる「偽・誤情報」の問題に関し、民間の取組等についてヒアリングを行ったとのことです(※2)。

PTでは「敵対的情報戦」の現状についてもヒアリングが行われました。「敵対的情報戦」とは、オンライン空間上で組織の評判や人々の心理をネガティブに操作するために展開される情報戦のことで、場合によっては多額の資金を投じた活動も行われ、その活動の多くは匿名・偽名によるもので、サイバー攻撃や人工的につくられたボット等も併用されることがあるとのことです。実際の事例等は防衛省のHP(https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/infowarfare/)でも紹介されています。

※2:自民党「サイバーセキュリティPT、偽・誤情報対策へ検討加速 わが国も偽情報の攻撃対象に」(2024年2月20日)

https://www.jimin.jp/news/information/207647.html

米国務省、輸出管理法等に違反した航空機大手ボーイングと和解(※3)

2024年2月29日、米国国務省は、米国最大手の航空機メーカーであるボーイングと和解をしたと発表しました(※3)。

ボーイングには武器輸出管理法(AECA)及び国際武器取引規則(ITAR)について199件の違反がありました。具体的な内容として、外国人従業員及び請負業者への技術データの無許可輸出並びに再移転や、中国への技術データの無許可輸出を含む無許可の防衛品目の輸出などが挙げられています。違反の大部分は2020年以前のもので、ボーイングによって全てが自主開示されているとのことです。また、両者は36か月間の協定を締結し、ボーイングは罰金として5,100万ドルを支払うとのことです。

※3-1:U.S. Department of State “U.S. Department of State Concludes $51 Million Settlement Resolving Export Violations by The Boeing Company” (2024年2月29日)

https://www.state.gov/u-s-department-of-state-concludes-51-million-settlement-resolving-export-violations-by-the-boeing-company/

セキュリティ・クリアランス制度を規定した「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」に関する動き(※4-1~4-3)

2024年5月17日、セキュリティ・クリアランス制度を規定した「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」が公布されました。

なお、経団連は、同法案の制定過程において「同法案は国内既存制度との整合性の確保、適性評価にあたってのプライバシーへの配慮等、経済界が主張してきた考え方を反映している」として、内容を評価していました(※4-1)。

その後、同法の運用基準等の策定や運用状況に関して有識者の意見を聴取するため、「重要経済安保情報保護活用諮問会議」が立ち上げられました(※4-2、4-3)。第1回は6月26日、第2回は7月31日に開催されており、今後の動向が注目されます。

※4-1:経団連「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の早期成立を求める」(2024年3月19日)

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/021.html

※4-2:内閣府「重要経済安保情報保護活用法の施行に向けた検討」(2024年6月27日)

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/junbi/kaigi_1/shiryou_2.pdf

※4-3:内閣府「重要経済安保情報保護活用諮問会議」

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/shimon/shimon.html

防衛装備の海外移転の許可状況に関する年次報告書(※5)

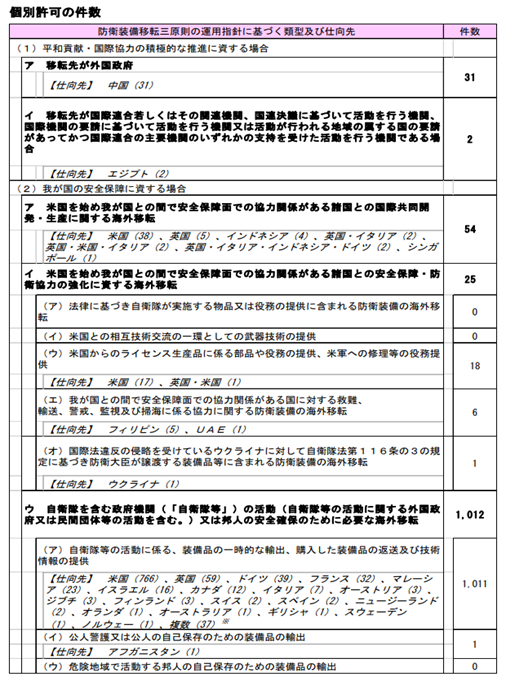

2024年3月18日、経産省は、防衛装備移転三原則の運用指針により作成が義務付けられている、防衛装備の海外移転の許可状況についての年次報告書を公開しました(※5)。防衛装備は安全保障貿易管理の対象となるため、防衛装備の海外移転を行う場合、事前に経産大臣の許可が必要とされています。

政府は2014年4月1日に防衛装備の海外移転に関する外為法の運用基準として「防衛装備移転三原則」及びその運用指針を策定しており、経産大臣はこの原則及び運用指針に従って外為法の運用を適切に行うこととされています。

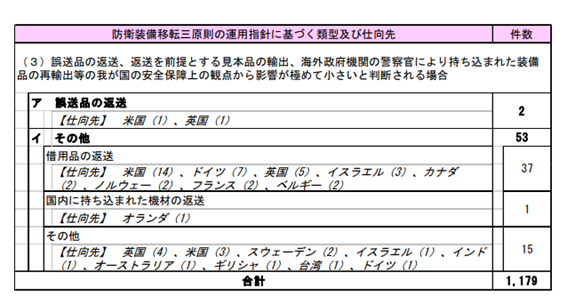

今回公表された令和4(2022)年度の海外移転の個別許可は累計1,179件であり、「平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合」に該当するものが 33 件、「我が国の安全保障に資する場合」に該当するものが 1,091 件、「誤送品の返送、返送を前提とする見本品の輸出、海外政府機関の警察官により持ち込まれた装備品の再輸出等の我が国の安全保障上の観点から影響が極めて小さいと判断される場合」に該当するものが 55 件とのことです。仕向地を含めて整理した表は図3及び4をご参照ください。

図3:経産省「防衛装備の海外移転の許可の状況に関する年次報告書」(https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240318005/20240318005-1.pdf)5頁より引用)

図4:経産省「防衛装備の海外移転の許可の状況に関する年次報告書」(https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240318005/20240318005-1.pdf)6頁より引用)

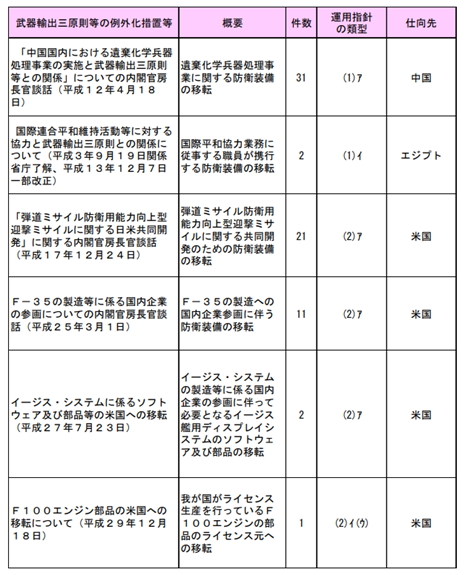

また、政府はこれまで、防衛装備の海外移転に関して「武器輸出三原則等によらない」とする例外措置を講じてきましたが、移転三原則の策定以降は、このような例外措置を講じずに、国家安全保障会議での審議によって移転を認めることができるとした案件の概要を公表しています(図5ご参照)。

図5:経産省「防衛装備の海外移転の許可の状況に関する年次報告書」(https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240318005/20240318005-1.pdf)7頁より引用)

※5:経産省「防衛装備の海外移転の許可の状況に関する年次報告書を取りまとめました」(2024年3月18日)

https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240318005/20240318005.html

防衛装備移転三原則の運用指針の一部改正(※6-1~6-3)

2024年3月26日、防衛省、内閣官房、経産省及び外務省は、防衛装備移転三原則の運用指針の一部改正を行った旨発表しました(※6-1)。

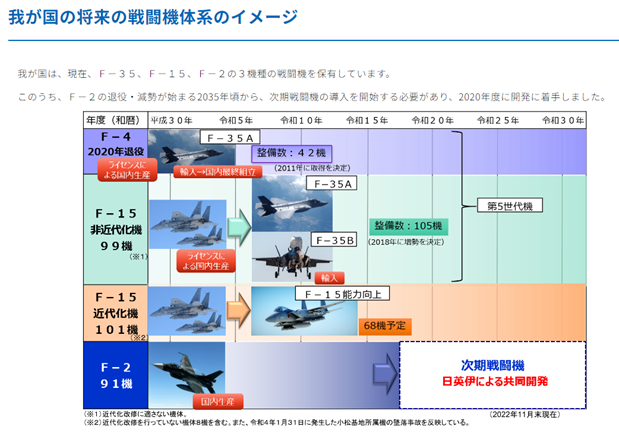

改正の背景には、日本が今英国及びイタリアと進めている次期戦闘機の共同開発(グローバル戦闘航空プログラム、英名:Global Combat Air Programme, “GCAP”)があります。GCAPを推進する中で、日本の安全保障環境に必要な性能を満たした戦闘機を実現し、防衛に弊害を生じさせないようにするためには、日本からパートナー国以外の国に戦闘機を移転することができる仕組みを構築し、英国・イタリアと同等にGCAPに貢献できる立場を確保する必要がある、とされています。

次期戦闘機をパートナー国以外の国に移転する場合、防衛装備移転三原則及びその運用指針に基づいて可否を判断することになりますが(※6-2)、通常の審議に加えて個別案件ごとに閣議決定をすることにより、移転決定前の与党への協議を確保するとのことです(※6-3)。

なお、次期戦闘機はF-2戦闘機の退役が見込まれる2035年度までに配備する方向とのことです(図6)。

図6:防衛省「次期戦闘機の開発について」(https://www.mod.go.jp/j/policy/defense/nextfighter/index.html)より引用)

※6-1:経産省「防衛装備移転三原則の運用指針の一部改正等について」 (2024年3月26日)

https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240326006/20240326006.html

※6-2:移転が認められるためにはまず、日本の防衛力整備上の必要性から参画する案件であって、日本からの戦闘機の第三国移転が必要となる国際共同開発・生産である必要があります。その上で、①第三国への直接移転ができるのはGCAPのみ、②移転先は国連憲章に適合した使用を義務付ける国際約束の締結国のみ、③現に戦闘中の国に対しては移転しない、とする3つの限定が付されています(※6-3の2頁参照)。

※6-3:経産省「GCAPに係る完成品の我が国から第三国への直接移転に関する運用指針の改正」(2024年3月26日)

https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240326006/20240326006-2.pdf

【外為法関連】ウクライナ情勢に関する輸出貿易管理令の一部改正(※7)

2024年3月1日に外為法によるロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置導入が閣議了解されたことを踏まえ、2024年4月5日、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました(※7)。

4月10日に省令等が改正され、下記のとおり規制対象となる具体的な貨物が定められました。

- 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう(HS 27類の一部) (例)自動車用エンジンオイル

- 無機化学品並びに貴金属及びその無機又は有機の化合物(HS 28類の一部) (例)塩化水素、水酸化アルミニウム

- プラスチック及びその製品(HS 39類の一部) (例)ニトロセルロース

- 鉄鋼製品及びその部分品(HS 73類の一部) (例)油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ

- タングステンの粉並びにモリブデン、コバルト、ジルコニウム及びレニウム並びにこれらの製品(HS 81類の一部) (例)レニウムの塊、くず及び粉

- 卑金属製品(HS 82類の一部)

- ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品及び附属品(HS 84類の一部) (例)グラインダー等電気式手工具、木材・コルク・硬質ゴム・硬質プラスチックを加工する機械

- 電気機器及びその部分品(HS 85類の一部) (例)リチウムイオン蓄電池、ニッケル・水素蓄電池

- ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂(ろかい)船、カヌー、照明船、消防船、クレーン船その他の船舶、浮きドック及び浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム(HS 89類の一部)

- 光学機器、写真用機器、測定機器、検査機器、精密機器並びにこれらの部分品及び附属品(HS 90類の一部) (例)ミクロトーム、サーモスタット

※7:経産省「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令等の一部を改正)」(2024年4月5日)

https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240405001/20240405001.html

日本政府、「特定利用空港・港湾」として16か所を指定(※8-1~8-4)

2024年4月1日、政府は4回目の「総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議」を持回りで開催し、那覇空港をはじめ5カ所の空港と石垣港等11カ所の港湾を「特定利用空港・港湾」に指定しました(※8-1、8-2)。

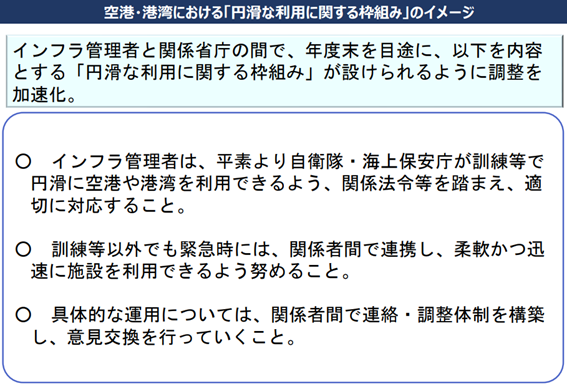

当該会議は、2022年12月に策定された国家安全保障戦略において「総合的な防衛体制の強化の一環として、自衛隊・海上保安庁による国民保護への対応、平素の訓練、有事の際の展開等を目的とした円滑な利用・配備のため、自衛隊・海上保安庁のニーズに基づき、空港・港湾等の公共インフラの整備や機能を強化する政府横断的な仕組みを創設する」とされたことを踏まえて開催されているものです。

「特定利用空港・港湾」に指定されたことにより、主に民生での利用を想定しつつ、自衛隊・海上保安庁の艦船や航空機の円滑な利用に役立つよう必要な整備又は既存事業の促進が図られることが想定されます(図7、※8-3、8-4)。

図7:国交省「空港の設置及び管理に関する基本方針について」(https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001719951.pdf)PDF5頁より引用)

※8-1:内閣官房「総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議(第4回) 議事次第」(2024年4月1日)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/koukyou_infra/dai4/gijisidai.html

※8-2:自民党「自衛隊・海保の能力を最大限発揮へ 16カ所を「特定利用空港・港湾」に指定」(2024年4月10日)

https://www.jimin.jp/news/information/208005.html

※8-3;内閣官房「総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラの運用・整備方針について」(2024年4月1日)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/koukyou_infra/dai4/betten2.pdf

※8-4:国交省「空港の設置及び管理に関する基本方針について」(2023年12月18日)

https3//www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001719951.pdf

自民党PTほか、サイバーセキュリティ強化へ向けた提言を了承(※9)

2024年4月10日、自民党のデジタル社会推進本部及びサイバーセキュリティに関するプロジェクトチームが合同会議を開き、サイバーセキュリティに関する提言案を了承しました(※9)。

提言はサイバー空間が「常時有事」であることを念頭に、i)速やかに実行すべき法制度・体制の整備、ⅱ)「官民連携」と「サプライチェーン全体での対策強化」、ⅲ)「国際連携」を意識した対策強化、ⅳ)耐量子計算機暗号(量子コンピューターが実用化されても安全性を保つことができる暗号技術)対応のための政策パッケージの策定、の4つの柱で構成されています。

詳細は自民党のホームページ(https://www.jimin.jp/news/information/208009.html)をご確認ください。

※9:自民党「サイバー空間の『常時有事』に立ち向かう サイバーセキュリティ強化に向け提言」(2024年4月10日)

https://www.jimin.jp/news/information/208009.html

能動的サイバー防御導入に向けた有識者会議の開催(※10-1、10-2)

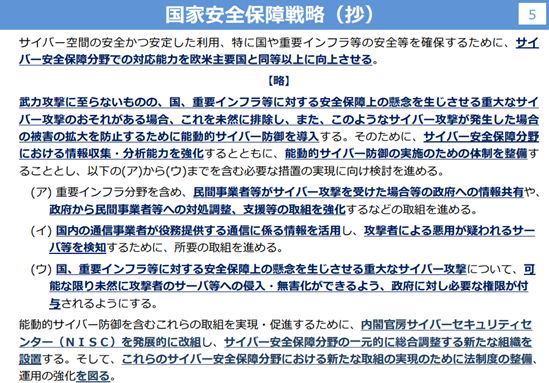

2024年6月7日、「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議」の第1回が開催されました(※10-1)。

近年、ロシアや中国、北朝鮮によるサイバー攻撃の被害が世界的に急増し、サイバー空間における脅威が高まっていることを踏まえ、政府は2022年12月に閣議決定された国家安全保障戦略(図8)に「サイバー安全保障分野における対応能力を欧米の主要国と同等以上に向上させる」と明記していました。自民党も複数回にわたりサイバー安全保障に関する法的基盤や体制を早急に整備する必要性を政府に提言しており(※10-2)、今回の有識者会議はその実現に向けて一歩踏み出した形となります。

有識者会議の開催によって、サイバー分野での新たな取組実現のために必要となる法整備等について検討を行うとされています。

詳細は内閣官房のホームページ(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cyber_anzen_hosyo/index.html)をご確認ください。

図8:内閣官房「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議」第1回会議資料(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cyber_anzen_hosyo/dai1/siryou3.pdf)のPDF6頁より引用)

※10-1:内閣官房「『サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議』(第1回)議事要旨」(2024年6月7日)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cyber_anzen_hosyo/dai1/gijiyousi.pdf

※10-2:自民党「能動的サイバー防御の導入へ有識者会議設置 政府から初会合の報告受ける」(2024年6月14日)

https://www.jimin.jp/news/information/208475.html

日比部隊間協力円滑化協定(※11-1、11-2)

2024年7月8日、「日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日・フィリピン部隊間協力円滑化協定)への署名式が行われました(※11-1)。

外務省によれば、円滑化協定は、日比の一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続及び同部隊の法的地位等を定めるもので、日本がこれに署名するのはオーストラリア・英国に続き3か国目であるということです。これにより、両国による共同演習や災害救助等の協力活動が円滑化され、両国の部隊間の相互運用性向上が期待されています。

※11-1:外務省「日・フィリピン部隊間協力円滑化協定の署名」(2024年7月8日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sea2/ph/pageit_000001_00810.html

※11-2:NHK NEWS WEB「日本とフィリピン 円滑化協定に署名 安保面での連携強化ねらい」(2024年7月8日)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240708/k10014505051000.html

欧州経営者連盟、政策提言書を発表(※12)

2024年6月28日、ビジネスヨーロッパ(欧州経営者連盟)は、ハンガリーのEU議長国就任にあたり、EUに対する政策提言書を公表しました(※12)。

政策提言書は、欧州の競争力強化のための新協定を実現する目的で、優先分野として(ⅰ)単一市場の統合深化及び規制緩和、(ⅱ)開かれた戦略自律性の強化及び(ⅲ)産業競争力の強化戦略の策定、の3つを挙げており、そのうち防衛及び経済安全保障に関連するポイントは次のとおりです。

【防衛】

- 欧州の防衛産業の企業が、ウクライナ及び欧州の防衛に供給するために必要とされる生産能力の開発を加速し、生産を増強するための資金への必要なアクセスを確保し、ESGのルールが防衛部門への資金調達を妨げることのないようにする。

【経済安全保障】

- 経済安全保障措置を慎重に調整し、明確に定義されたリスクに対処するため、的確かつ比例的で予測可能なものとし、欧州の競争力に悪影響を与えないようにする。同時に安全保障上のリスクが増大する世界で企業が競争に打ち勝つことができるよう、情報共有のさらなる強化や利用可能なツールの活用といった形で、官民の協力を強化する。

その他の詳細はビジネスヨーロッパのサイト(https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/2024-06-28_budapest_declaration.pdf)をご確認ください。

※12:BUSINESS EUROPE “BUDAPEST DECLARATION BUSINESSEUROPE’S COUNCIL OF PRESIDENTS REBOOT EUROPE: DELIVERING THE NEW EUROPEAN COMPETITIVENESS DEAL FOR INDUSTRY AND SERVICES ”(2024年6月28日)

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/2024-06-28_budapest_declaration.pdf

①米国インド太平洋軍司令官の交代、②日本政府が中国軍による台湾上陸に最短1週間と分析(※13-1~13-4)

①米国インド太平洋軍司令官の交代

2023年7月21日、米国のインド・太平洋地域を統轄するジョン・アキリーノインド・太平洋軍司令官の後任として、太平洋艦隊司令官であるサミュエル・パパロ海軍大将が指名され、2024年2月1日に開催された上院軍事委員会の指名承認公聴会において、正式に指名が承認されました(※13-1)。

交代式は2024年5月3日にハワイで行われました。パパロ氏は中国の拡張主義的な動きに強い警戒感を示し、自由で開かれたインド太平洋の維持のため、日本をはじめとする同盟国・友好国との連携強化の姿勢を示しました(※13-2、13-3)。

②日本政府が中国軍による台湾上陸に最短1週間と分析

2024年7月18日、中国軍が昨年夏頃に行ったミサイル発射や艦艇等による演習を日本政府が分析した結果、最短1週間以内に地上部隊を台湾に上陸させる能力を有していることが判明したとの一部報道がありました(※13-4)。報道によれば、政府はこれまで上陸までに1か月程度を要すると想定しており、今回の分析結果は今年に入り岸田首相に報告されたとのことです。

なお、1週間以内というのは台湾全土の制圧に掛かる時間ではなく、艦艇による海上封鎖から地上部隊による上陸までの期間であり(図8)、企業としてはこれを踏まえたBCPの策定等の対応が必要となる可能性があります。

※13-1:国立国会図書館 調査及び立法考査局「外国の立法 No.300-1」(2024年7月)

https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info:ndljp/pid/13721810

※13-2:NHK NEWS WEB「米インド太平洋軍新司令官 中国へ強い警戒 同盟連携強化を強調」(2024年5月4日)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240504/k10014440241000.html

※13-3:朝日新聞「米インド太平洋軍の司令官が交代式 中国の軍拡に危機感示す」(2024年5月4日)

https://www.asahi.com/articles/ASS5403G0S54UHBI00LM.html

※13-4:読売新聞「中国軍、海上封鎖から台湾上陸『1週間以内で可能』と日本政府分析…超短期戦への対応焦点に」(2024年7月18日)

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20240718-OYT1T50001/

TMI防衛・経済安全保障プラクティスグループ

防衛関連ニュース担当

弁護士/白石和泰・山田怜央・張壮壮・牧昂平・國井耕太郎

法務(パラリーガル)/松本ティモスィー俊樹

メールアドレス:defense_blog@tmi.gr.jp

以上

|

ご注意: |