ブログ

防衛関連ニュース(2024年9~11月)

2025.01.22

目次

- 北朝鮮による弾道ミサイル発射(※1-1~1-3)

- 日豪2プラス2の開催(※2)

- 防衛省、新たなイージス艦の建造契約締結を発表(※3-1~3-5)

- GPI(Glide Phase Interceptor:滑空段階迎撃用誘導弾)開発の状況(※4-1~4-3)

- 第2回日米防衛産業協力・取得・維持整備定期協議(DICAS)の開催(※5)

- 第3回防衛力の抜本的強化に関する有識者会議の開催(※6-1~6-3)

- G7、「防衛共同宣言」を発表(※7)

- 日独防衛相会談(※8)

- インドへのユニコーンの移転(※9)

- 日英伊、GCAP共同声明を発出(※10)

- 日米経済政策協議委員会(経済版2プラス2)次官級協議の開催(※11)

- 第1回日独経済安保協議の開催(※12)

- 防衛装備の海外移転の許可状況に関する年次報告書(※13)

- もがみ型護衛艦の共同開発を承認 豪が選定の場合(※14-1、14-2)

- EUとの外相戦略対話及び日・EU安保・防衛パートナーシップ(※15-1、15-2)

- サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議提言(※16-1~16-3)

- 【パブコメ】セキュリティ・クリアランス法施行令に関する意見募集(※17)

- 中国籍の人物、中国への半導体製造装置不正輸出を認める 米司法省(※18)

- 米国による安全保障に関するAI開発・利用指針の公表(※19-1、19-2)

- 米国、対外投資規制プログラムに関する最終規則を公表(※20-1、20-2)

- 米下院中国特別委、半導体製造装置大手に質問状(※21)

- 米財務省、CFIUSの最終規則改定を発表 罰則及び執行権限を強化(※22-1、22-2)

- 中国政府、「ネットワークデータ安全管理条例」の公布を発表

- 米商務省、VSDに関する方針及びEARの規定改定の最終規則を公表(※24-1、24-2)

- 米商務省、暫定最終規則(IFR)を発表 重要・新興技術に対する規制実施(※25-1~25-4)

- 米商務省、26事業体をELに追加 兵器プログラムへの関与等の疑い(※26)

1. 北朝鮮による弾道ミサイル発射(※1-1~1-3)

2024年9月18日、同年10月31日、同年11月5日に、北朝鮮が弾道ミサイルを発射しました(※1-1~1-3)。

政府によると、いずれのミサイルも排他的経済水域(EEZ)外に落下したと推定しており、付近を航行していた航空機や船舶の被害報告等は確認されなかったとのことです。

※1-1:防衛省、内閣官房「(お知らせ)」(2024年9月18日)

https://www.kantei.go.jp/jp/content/000156335.pdf

※1-2:首相官邸「内閣官房長官記者会見」(2024年10月31日)

https://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/202410/31_a.html

※1-3:防衛省、内閣官房「(お知らせ)」(2024年11月5日)

https://www.kantei.go.jp/jp/content/000159689.pdf

2. 日豪2プラス2の開催(※2)

2024年9月5日、オーストラリアのビクトリア州において、第11回日豪外務・防衛閣僚協議(「2プラス2」)が開催され、リチャード・マールズ・オーストラリア副首相兼国防大臣、ペニー・ウォン・オーストラリア外務大臣、上川陽子外務大臣(当時)及び木原稔防衛大臣(当時)が出席しました(※2)。両国は主に以下の内容について一致しました。

- 東シナ海及び南シナ海における、力又は威圧により現状変更を試みるいかなる一方的な行動へは強く反対する

- 台湾海峡の平和と安定の重要性を強調し、両岸問題の平和的解決を促す

- 経済安全保障分野において、経済的・戦略的リスクに関する情報交換を行い、具体的かつ実際的な二国間協力の在り方を探求するための枠組みである「日豪経済安全保障対話」を活用する

- 省庁横断のサイバー政策協議を通じてサイバーセキュリティ協力を強化する

- 海底ケーブルを含むデジタル及び通信インフラ、データセンター及びセキュリティ、サイバーセキュリティに関する能力構築及びサイバー強じん性における協働を含め、太平洋における連結性及びデジタル強じん性を強化するため、日豪間の対話と専門性を活用する「日豪太平洋デジタル開発イニシアティブ(PDDI)」を創設する

- 現在ある協力に加え、日豪部隊間協力円滑化協定(RAA)を活用し、2025年以降も運用・共同訓練を通じて二国間の運用能力・相互運用性を強化する

- 日本のスタンド・オフ防衛能力を活用した反撃能力とオーストラリアの長距離打撃力との協力を深化する

- AUKUS第2の柱における先進能力プロジェクトに関する協力の機会について、AUKUS諸国(豪英米)と日本で引き続き協議する

※2:防衛省「第11回日豪外務・防衛閣僚協議(「2+2」)共同声明(仮訳)」(2024年9月5日)

https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/area/2024/20240905_aus-j_b.html

3. 防衛省、新たなイージス艦の建造契約締結を発表(※3-1~3-5)

2024年9月18日、防衛省は、三菱重工業株式会社及びジャパン・マリンユナイテッド株式会社との間でイージス艦の建造契約を締結した旨発表しました(※3、図1)。1番艦は三菱重工が担当し、2番艦はジャパン・マリンユナイテッドが担当するとのことです。

詳細は下図をご覧ください。

図1:防衛省「イージス・システム搭載艦の建造契約締結について」(https://www.mod.go.jp/j/press/news/2024/09/18c.html)より引用)

※3: 防衛省「イージス・システム搭載艦の建造契約締結について」(2024年9月18日)

https://www.mod.go.jp/j/press/news/2024/09/18c.html

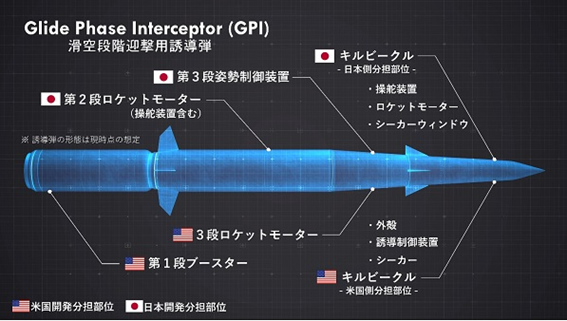

4. GPI(Glide Phase Interceptor:滑空段階迎撃用誘導弾)開発の状況(※4-1~4-3)

2024年9月26日、防衛省と米国ミサイル防衛庁(MDA)は、2024年度から共同開発に着手したGPI(Glide Phase Interceptor:滑空段階迎撃用誘導弾、※4-1)について、米国ノースロップ・グラマン社の提案するコンセプトを採用することで一致していたところ(※4-2)、2024年11月1日、GPIの日本側開発担当部位について防衛省と三菱重工業株式会社との間で契約を締結した旨発表がありました(※4-3)。日米の開発分担についての詳細は図2のとおりで、2030年代の開発完了を目指すとのことです。

これにより、統合防空ミサイル防衛能力が抜本的に強化されるとともに、日米同盟の抑止力・対処力向上への貢献が期待されます。

図2:防衛省「GPI共同開発に係る契約の相手方の決定について」(https://www.mod.go.jp/j/approach/anpo/2024/1101_usa-j.html)より引用)

※4-1:滑空段階迎撃用誘導弾は、極超音速兵器 (マッハ5以上で飛翔する兵器)に対処するための迎撃ミサイルです。

※4-2:防衛省「GPI共同開発に係る開発コンセプトの決定について」(2024年9月26日)

https://www.mod.go.jp/j/press/news/2024/09/26a.html

※4-3:防衛省「GPI共同開発に係る契約の相手方の決定について」(2024年11月1日)

https://www.mod.go.jp/j/approach/anpo/2024/1101_usa-j.html

5. 第2回日米防衛産業協力・取得・維持整備定期協議(DICAS)の開催(※5)

2024年10月7日、ウィリアム・ラプランテ米国防次官(取得・維持整備担当)と石川防衛装備庁長官は、ハワイで第2回日米防衛産業協力・取得・維持整備定期協議(DICAS)を実施し、2024年6月上旬及び9月に東京で行われた作業部会(ワーキンググループ)に関して、主に以下のとおり状況の報告を受けたとのことです。

- ミサイル共同生産作業部会について両者は、企業から支援を受けてAIM-120(AMRAAM、中距離空対空ミサイル)の共同生産を互恵的な形で行うためのフィージビリティスタディ(新規事業などのプロジェクトの、事業化の可能性を調査すること)を加速し、深化させることで合意した。フィージビリティスタディは、今後の課題、必要なリードタイム及び日本国内で実現可能な生産活動等について検討する。PAC-3(MSE)の共同生産の機会についても検討を継続する

- サプライチェーン強靭化作業部会について両者は、具体的な協力分野を特定することに合意するとともに、日米双方のサプライチェーン強靭化を可能にするツールとして、「日米の防衛装備品等の供給の安定化に係る取決め(SoSA)」を活用する重要性を強調した

- 艦船整備作業部会について両者は、日本の造船所における米海軍艦船の整備に向けた機会及び課題を特定するための次回作業部会に向けた進捗の報告を受けた

※5:防衛省「第二回日米防衛産業協力・取得・維持整備定期協議(DICAS)の開催」(2024年10月8日)

https://www.mod.go.jp/j/approach/anpo/2024/1007_usa-j.html

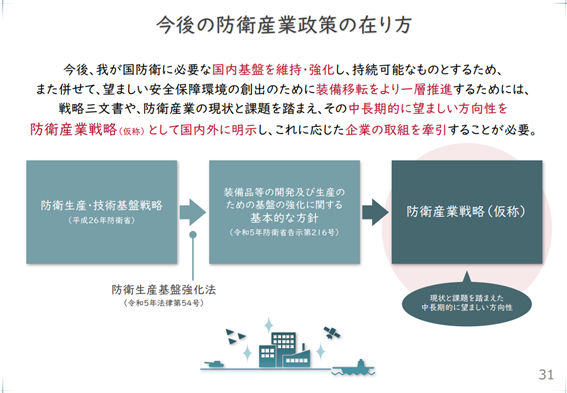

6. 第3回防衛力の抜本的強化に関する有識者会議の開催(※6-1~6-3)

2024年10月18日、「防衛力の抜本的強化に関する有識者会議」の第3回が開催され(※6-1)、我が国の防衛産業と装備移転について話し合われました。会議資料のとおり、装備品の国外移転についての意義や具体的事例等について検討・紹介がされた模様で(※6-2)、今後は当該議論等を踏まえ、「防衛産業戦略」(仮称)が策定される見込みです(図3、※6-3)。

図3:防衛省「我が国の防衛産業と装備移転」(会議資料2)(https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/meeting/drastic-reinforcement/pdf/siryo03_02.pdfの31頁より引用)

※6-1:防衛省「『防衛力の抜本的強化に関する有識者会議』の開催について」(2024年10月18日)

https://www.mod.go.jp/j/press/news/2024/10/18a.html)

※6-2:「我が国の防衛産業と装備移転」(2024年10月18日)

https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/meeting/drastic-reinforcement/pdf/siryo03_02.pdf

※6-3:朝日新聞「『防衛産業戦略』策定へ 兵器輸出、競争力示す狙い 来年にも」(2024年12月3日)

https://www.asahi.com/articles/DA3S16097908.html

7. G7、「防衛共同宣言」を発表(※7)

2024年10月19日、日本、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、英国及び米国のG7国防相並びにEUの上級代表は、ナポリで開かれた会合で共同宣言をまとめました。(※7)。宣言では、強靭で信頼できる防衛産業の構築及び強化に取組むことや、防衛関連の研究開発における一層の協力的なアプローチの必要性に言及するなどしています。

※7:防衛省「G7防衛共同宣言」(2024年10月20日)

https://www.mod.go.jp/j/approach/anpo/2024/1019_g7-j_b.html

8. 日独防衛相会談(※8)

2024年10月19日、中谷防衛大臣(当時)とピストリウス独国防大臣はナポリにおいて会談を行いました(※8)。会談では、ドイツがインド太平洋への関与を継続すること、日独の防衛協力をさらに強化していくこと等に加え、今後は両国間でサイバー・宇宙や防衛装備・技術協力といった領域においても、協力を促進し、連携していくことで一致したとのことです。

※8:「日独防衛相会談について」(2024年10月20日)

https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/area/2024/20241019_deu-j.html

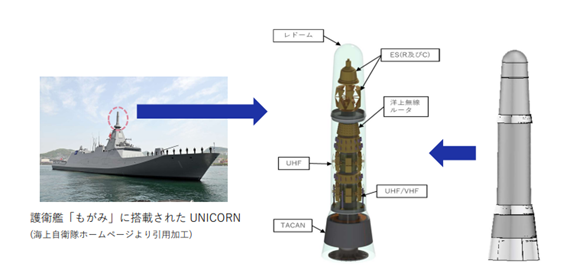

9. インドへのユニコーンの移転(※9)

2024年11月15日、防衛省は、防衛関連ニュース(2024年8月号)でも取り上げた、艦艇搭載用複合通信空中線「ユニコーン」(※図4)のインドへの移転について、2016年3月に発効した日印間の防衛装備品・技術移転協定に基づく細目取極に署名したと発表しました(※9)。今後、インドへの装備品移転が具体的に進展する見込みです。

図4:「UNICORN(複合通信空中線 NORA-50)の開発」(https://ssl.bsk-z.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/12/656d5712c5a984.37662590.pdf)1頁より引用)

※9:防衛省「インドへのユニコーンの移転について」(2024年11月15日)

https://www.mod.go.jp/j/press/news/2024/11/15d.html

10. 日英伊、GCAP共同声明を発出(※10)

2024年11月20日、日英伊の防衛相は、次期戦闘機共同開発協力の進展を歓迎する共同声明を発出しました(※10)。

声明は、設置を目指していた政府間機関「GIGO」の設立条約が3か国全ての議会で承認されたことや、本部を英国に置くことなどを示しつつ、グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)の協力関係がさらに進んだことを歓迎し、英国における政権交代にもかかわらず、GCAPは引き続き参加国の協力のもと進められることが確定しました。なお、GIGOのGCAP実施機関における初代首席行政官は日本から派遣され、企業により設置されるJVの初代トップはイタリアから派遣されるとのことです。GCAP実施機関首席行政官の候補者として、日本政府から岡真臣氏が指名されています。

※10:防衛省「次期戦闘機の共同開発について」(2024年11月20日)

https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/area/2024/20241119_gbr_ita-j.html

11. 日米経済政策協議委員会(経済版2プラス2)次官級協議の開催(※11)

2024年9月26日、経産省、外務省、米国商務省及び国務省の次官らが、日米経済政策協議委員会(経済版2プラス2)に出席しました(※11)。協議ではインド太平洋地域におけるルールに基づく経済秩序の強化や重要・新興技術の育成・保護に向けて、日米の取組を更に具体化していくことや、経済版「2プラス2」が、経済安保等の分野における日米協力を進める上で有効な枠組みとして機能してきたとの認識で一致するとともに、引き続き、本枠組みを通じて経済安保、ルールに基づく経済秩序の維持・強化といった日米共通の課題について、一層連携を強化していくことを確認しました。

※11:経産省「日米経済政策協議委員会(経済版「2+2」)次官級協議を開催しました」(2024年9月26日)

https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240926002/20240926002.html

12. 第1回日独経済安保協議の開催(※12)

2024年11月21日、第1回の日独経済安全保障協議がベルリンにて開催されました(※12)。本協議は、2024年7月に岸田前総理大臣とショルツ首相との間で創設が確認されたものであり、サプライチェーンの強靱化、非市場的政策・措置及びそこから生じる過剰供給や経済的威圧への対応、重要・新興技術の保護・育成など、経済安保に係る重要課題について意見交換を行った上で、今後も、経済安保分野における専門的知見の共有を含め、2国間の連携を強化していくことで一致したとのことです。

※12:経産省「第一回日独経済安全保障協議を開催しました」(2024年11月22日)

https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241122004/20241122004.html

13. 防衛装備の海外移転の許可状況に関する年次報告書(※13)

2024年11月27日、経産省より、2023年度の「防衛装備の海外移転の許可の状況に関する年次報告書」が公表されました(※13)。

詳細は報告書PDF(https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241127001/20241127001-1.pdf)をご確認ください。

※13:経産省「防衛装備の海外移転の許可の状況に関する年次報告書を取りまとめました」(2024年11月27日)

https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241127001/20241127001.html

14. もがみ型護衛艦の共同開発を承認 豪が選定の場合(※14-1、14-2)

2024年11月28日、日本政府は、オーストラリアが次期汎用フリゲート艦の艦艇候補として絞り込んだ2候補のうちの1つである日本のもがみ型護衛艦について、オーストラリアが当該艦を選定した場合における、共同開発・生産の実施に関して国家安全保障会議の承認が得られたと発表しました(※14-1)。オーストラリア政府は今後、日本を含む他の艦艇候補の提案国(※14-2)との間で協議を行った後、調達する艦艇を決定する見込みであるとのことです。

もしもがみ型護衛艦が選定されれば、今後の日本の防衛装備品の国外移転は一層の盛り上がりを見せることになるでしょう。

※14-1:経産省「豪州次期汎用フリゲートの共同開発・生産を我が国が実施することとなった場合の令和6年度型護衛艦の移転について」(2024年11月28日)

https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241128003/20241128003.html

※14-2:オーストラリアのメディアであるABCによれば、最終的に絞り込まれた2候補は日本とドイツであるとしています。(出典:ABC NEWS “Japan and Germany shortlisted for Australia's next multi-billion-dollar warship program”

https://www.abc.net.au/news/2024-11-08/japan-and-germany-shortlisted-for-australia-warship-program/104575738)

15. EUとの外相戦略対話及び日・EU安保・防衛パートナーシップ(※15-1、15-2)

2024年11月1日、岩屋外務大臣は、ジョセップ欧州連合(EU)外務・安全保障政策上級代表兼欧州委員会副委員長と第1回目の日・EU外相戦略対話を実施しました(※15-1)。対話に先立っては日・EU戦略的パートナーシップ協定の批准書等の交換が行われ、日・EU安全保障・防衛パートナーシップが公表されました(※15-2)。

安保・防衛パートナーシップにおいては、日・EU間でサイバー、宇宙、ハイブリッド戦への対応、海洋安全保障等における具体的な協力及び対話を強化していくことが、戦略的パートナーシップ協定においては、当該協定及び日・EU経済連携協定の下で、政治・経済の両面で日・EU関係をより一層深化させていくことで一致がなされました。

※15-1:外務省「第1回日・EU外相戦略対話」(2024年11月1日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_01349.html

※15-2:外務省「日・EU安全保障・防衛パートナーシップの公表」(2024年11月1日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_01350.html

16. サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議提言(※16-1~16-3)

2024年11月29日、「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議」が開かれ(※16-1)、「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた提言」が公表されました(※16-2)。

提言の概要は以下のとおりです(※16-3)。

①官民連携の強化

- 官民の一方のみではサイバーセキュリティ確保は困難であるため、政府が率先して情報提供し、官民双方向の情報共有を促進すべき。

- 攻撃に対して事業者が具体的行動を取れるよう、経営層が判断を下す際に必要な、攻撃の背景や目的なども共有されるべき。情報共有枠組みの設置や、クリアランス制度の活用等により、情報管理と共有を両立する仕組みを構築すべき。

- 脆弱性情報の提供やサポート期限の明示など、ベンダが利用者とリスクコミュニケーションを行うべき旨を法的責務として位置づけるべき。

- 経済安保推進法の基幹インフラ事業者によるインシデント報告を義務化するほか、その保有する重要機器の機種名等の届出を求め、攻撃関連情報の迅速な提供や、被害組織の負担軽減と政府の対応迅速化のための報告先・様式の一元化や簡素化を進めるべき。

②通信情報の利用

- 国外が関係する通信は分析の必要性が高いため、外外通信(国内を経由し伝送される国外から国外への通信)は先進主要国と同等の方法の分析が必要。攻撃は国外からなされ、また、国内から攻撃元への通信が行われるといった状況を考慮すれば、外内通信(国外から国内への通信)及び内外通信(国内から国外への通信)についても、被害の未然防止のために必要な分析をできるようにしておくべき。

③アクセス・無害化

- サイバー攻撃の被害防止を目的としたアクセス・無害化を行う権限は、緊急性を意識し、事象や状況の変化に応じて臨機応変かつ即時に対処可能な制度にすべき。

- 権限の執行主体は、警察や防衛省・自衛隊とし、一次的に警察が対応するものの、公共の秩序維持の観点から特に必要がある場合は自衛隊が加わって実施すべき。

④横断的課題

- サイバーセキュリティ戦略本部の構成等を見直すとともに、NISC(内閣サイバーセキュリティセンター)の発展的改組に当たり政府の司令塔として強力な情報収集・分析、対処調整の機能を有する組織とすべき。

- 重要インフラのレジリエンス強化のため、行政が達成すべきと考えるセキュリティ水準を示し、常に見直しを図る制度とするとともに、政府機関等についても国産技術を用いたセキュリティ対策を推進し、実効性を確保する仕組みを設けるべき。

- サプライチェーンを構成する中小企業等のセキュリティについて、意識啓発や支援拡充、対策水準等を検討すべき。

※16-1:内閣官房「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cyber_anzen_hosyo/index.html

※16-2:内閣官房「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた提言」(2024年11月29日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_01350.html

※16-3:内閣官房「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた提言(概要)」(2024年11月29日)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cyber_anzen_hosyo/koujou_teigen/teigen_gaiyou.pdf

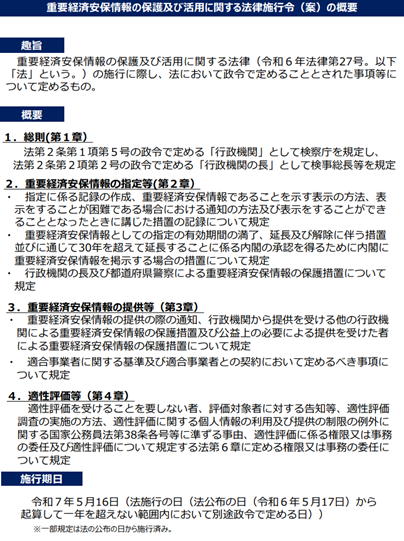

17. 【パブコメ】セキュリティ・クリアランス法施行令に関する意見募集(※17)

2024年11月28日、セキュリティ・クリアランス法(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律)の施行令に関するパブリック・コメントの募集がなされました(※17、2024年12月27日で受付終了)。施行令の概要は以下のとおりです。

※17:e-gov パブリック・コメント「『重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令(案)』に関する意見募集について」(2024年11月28日)

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095240700&Mode=0

18. 中国籍の人物、中国への半導体製造装置不正輸出を認める 米司法省(※18)

2024年10月17日、米国司法省は、中国籍の人物が商務省の許可を得ずに半導体のウェーハ切断機を中国に輸出したことが国際緊急経済権限法(IEEPA)及び輸出管理規則(EAR)に違反するとして起訴されていた件について、当該人物が罪を認めたと発表しました(※18)。当該人物は2015年に、中国の四川省に拠点を置くChengdu GaStone Technology社(GaStone社)がエンティティー・リスト(EL)に掲載されたことを知りながら、江蘇省に本社を置く別の企業を仲介者とすることによって、ウェーハ切断機の販売先であるGaStone社がエンドユーザであることを隠ぺいしていたとのことです。IEEPAに違反した場合、最高20年の懲役と100万ドルの罰金が科せられます。

※18:United States Attorney’s Office Northern District of California ” Chinese National Pleads Guilty To Illegally Exporting Semiconductor Manufacturing Machine”(2024年10月17日)

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/chinese-national-pleads-guilty-illegally-exporting-semiconductor-manufacturing-machine

19. 米国による安全保障に関するAI開発・利用指針の公表(※19-1、19-2)

2024年10月24日、米国は国家安全保障上の目標達成等のための人工知能(AI)の活用や信頼性の醸成に関する国家安全保障覚書(NSM)を公表しました(※19)。

NSMは次のような指針を示しました。

- 高度なAIシステムの開発には大量かつ高度な半導体が必要である。半導体サプライチェーンの安全性・多様性を向上させ、AIを想定した次世代のスパコンやその他新興技術の開発支援について、米国が安心安全かつ信頼性のあるAIの開発で世界をリードできるようにすること。

- 先端的なAI技術を活用して国家安全保障上の目的を達成すること。国家安全保障におけるAIのガバナンス及びリスク管理を推進するため、評価、説明責任、透明性等のための仕組みを要求するなど、覚書実施のためのさらなる詳細及び指針となる枠組みを構築する。

- AIに関する国際的なコンセンサス及びガバナンスの推進。バイデン政権が2023年にG7とともにAIに関する初の国際行動規範を策定したこと等を列挙し、AIのガバナンスに関する国際的な進展があったとし、同盟国やパートナーと協力して人権と基本的自由を保護しつつ、国際法を遵守した方法で技術が開発・使用されるよう、安定的で責任ある、権利を尊重したガバナンスの枠組みを確立する。

※19-1:THE WHITE HOUSE ” Memorandum on Advancing the United States’ Leadership in Artificial Intelligence; Harnessing Artificial Intelligence to Fulfill National Security Objectives; and Fostering the Safety, Security, and Trustworthiness of Artificial Intelligence”(2024年10月24日)

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2024/10/24/memorandum-on-advancing-the-united-states-leadership-in-artificial-intelligence-harnessing-artificial-intelligence-to-fulfill-national-security-objectives-and-fostering-the-safety-security/

※19-2:JETRO「バイデン米政権、国家安全保障に関するAIの開発・利用指針を発表」(2024年10月25日)

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/10/ce66709a5f931a80.html

20. 米国、対外投資規制プログラムに関する最終規則を公表(※20-1、20-2)

2024年10月28日、米国財務省は、対外投資規制プログラムに関する最終規則を公表しました(※20-1)。なお、2023年8月に、懸念国に対する対外投資規制プログラムの策定を指示する大統領令が発表されていました。

同大統領令では、米国人が半導体・マイクロエレクトロニクス、量子情報技術、人工知能(AI)の3分野で、懸念国(中国(香港とマカオを含む))の個人・事業体等と取引する場合に、財務省への届け出を義務付け、国家安全保障に特に深刻な脅威をもたらす場合には、取引を禁止するプログラムを創設すると定めていました。

本最終規則では、主に以下の用語の定義等、本プログラムを実施するための詳細が規定されました。

- 対象取引に関する米国人の義務

- 対象取引及び対象外取引の分類

- 半導体・マイクロエレクトロニクス、量子情報技術、AI分野における特定の技術や製品に関する技術仕様

- 届出の一部として財務省への提供が義務付けられる情報

- 取引を行う前に米国人に求める、合理的で入念な調査の知識基準と期待事項

- 最終規則違反とみなされる行為と罰則

同日にホワイトハウスにより発表されたファクトシート(※20-2)によれば、対象は次世代の軍事、サイバーセキュリティ、監視及び情報収集の中核になる技術に絞られているとされています。

※20-1:U,S. DEPARTMENT OF THE TREASURY ” Treasury Issues Regulations to Implement Executive Order Addressing U.S. Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern”(2024年10月28日)

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2687

※20-2:THE WHITE HOUSE ”FACT SHEET: Addressing U.S. Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern ”(2024年10月28日)

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/10/28/fact-sheet-addressing-u-s-investments-in-certain-national-security-technologies-and-products-in-countries-of-concern/

21. 米下院中国特別委、半導体製造装置大手に質問状(※21)

2024年11月8日、米国連邦議会下院の超党派議員団が、米国で事業展開する半導体製造装置の大手5社(米国のKLA、アプライドマテリアルズ、ラムリサーチ、日本の東京エレクトロン及びオランダのASML)に対し、中国における販売に関する質問状を送付したと公表しました(※20-1、20-2)。

質問状では、中国の調達する半導体製造装置の量が、米国、韓国及び台湾が調達した合計量よりも多く、このことが中国がロシアの軍事機構に半導体を供給することや、台湾を含んだ近隣諸国の脅威となることに懸念を示しつつ、主に以下の質問をしています。

- 2022年度から2024年度までの輸出総額

- 2022年度から2024年度までの各年度について、商品とサービスの売上を含む、各社の中国の売上高の合計額

- 米国からの輸出許可の対象となる取引から得た中国の収入。

※21:THE SELECT COMMITTEE ON THE CCP ” Moolenaar, Krishnamoorthi Question Semiconductor Equipment Manufacturers on Sales to China ”(2024年11月8日)

https://selectcommitteeontheccp.house.gov/media/press-releases/moolenaar-krishnamoorthi-question-semiconductor-equipment-manufacturers-sales

22. 米財務省、CFIUSの最終規則改定を発表 罰則及び執行権限を強化(※22-1、22-2)

2024年11月18日、米財務省は、対米外国投資委員会(CFIUS)の委員長として(※22-1)、CFIUSの罰則及び執行権限を強化する最終規則を発表しました(※22-2)。本規則は、4月に発表された規則案に続くものであり、規則案に対して寄せられたパブリックコメントに対応するものです。

近年、CFIUS は、CFIUS に通知されていない取引を特定し調査する能力とともに、そのコンプライアンスと監視能力を強化してきました。本最終規則は、CFIUSが米国のオープンな投資政策と整合的な国家安全保障の使命を達成できるよう、これらの強化を反映し、それを基礎とするものであり、主に以下の点を改定することにより、CFIUSの権限強化を図るとのことです。

- CFIUSに申請されていない取引について、CFIUSが取引当事者等に関与する際に提出を求めることができる情報の種類の拡大

- 取引当事者の重大な虚偽記載や不作為により民事罰が課される可能性のある状況を拡大

- CFIUS 法規制及び CFIUS 法規制によって認められた合意、命令、条件に基づく義務違反に対して科される民事罰の最高額を大幅に引き上げ、緩和の合意、条件、命令に違反した場合に科されうる罰金の最高額を決定するための新たな方法を導入

- CFIUS に対する罰則の再考の申立ての提出期間と、それに対する CFIUS の回答日数の延長

※22-1:CFIUS は、複数の省庁によって構成される委員会であり、米国財務省がその委員長を務めています。1950 年国防生産法(Defense Production Act of 1950)第 721 条は、米国大統領に対して、外国企業による米国事業の買収を国家安全保障の観点から審査し、米国の国家安全保障の脅威となる恐れのある取引について、必要があれば阻止する権限を与えています。米国連邦議会及び米国大統領は、その権限のほとんどをCFIUSに委任しているため、当該法律がCFIUSの準拠法となっています。(出典:JETRO「対米外国投資委員会(CFIUS)および2018 年外国投資リスク審査現代化法(FIRRMA)に関する報告書」(https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/f1226c7a434de0f0/20190011.pdf)

※22-2:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY “Treasury Issues Final Regulations to Sharpen and Enhance CFIUS Procedures and Enforcement Authorities to Protect National Security”(2024年11月18日)

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2716

23. 中国政府、「ネットワークデータ安全管理条例」の公布を発表

2024年9月30日、中国政府は、「ネットワークデータ安全管理条例」の公布を発表しました。条例の詳細な内容は、弊所ブログ「【中国】センシティブ個人情報識別ガイドラインとネットワークデータ安全管理条例の公表」(https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2024/16303.html)をご覧ください。

24. 米商務省、VSDに関する方針及びEARの規定改定の最終規則を公表(※24-1、24-2)

2024年9月12日、米国商務省産業安全保障局(BIS)は、輸出管理規則(EAR)上の自主的な自己開示(VSD)及び罰則に関するガイドラインを改定する最終規則を公表しました(※24-1)。

変更点は主に以下のとおりです(※24-2)。

【VSD】

- 軽微な違反に対する VSD は、不問状(no-action letter)又は警告書(warning letter)によって60日以内に解決されること。重大な違反の可能性がある場合は、輸出管理法法令執行課(OEE) の調査官及び商務省首席法務官室の弁護士を任命するなど、デュアルトラック手続を明確化

- 複数の軽微な違反は、四半期ごとにまとめての提出を推奨するなど、VSDの提出プロセスを簡素化

- OEEが行政処分を決定する際、重大な違反を公表しないという企業の意図的な決定を、罰則の加重要因とみなすことを明確化

- VSDを提出する当事者だけでなく、いかなる者も、違反が発生したことをOEEに通知でき、その後、当局に対して、違法に輸出した品目を米国に戻す許可を求められることを明確化

【罰則に関するガイドライン】

- 悪質な行為ではないものの、警告書や不問状では解決できない事案に対する執行措置として、罰金以外の解決策を制定

※24-1:Bureau of Industry and Security “Commerce Implements Regulatory Changes to Voluntary Self-Disclosure Process and Penalty Guidelines; Names Raj Parekh as First-Ever Chief of Corporate Enforcement”(2024年9月12日)

https://www.bis.gov/press-release/commerce-implements-regulatory-changes-voluntary-self-disclosure-process-and-penalty

※24-2:JETRO「米商務省、輸出管理規則上の自己開示と罰則を改定する最終規則を発表」(2024年9月13日)

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/09/7de4c90759d8c35a.html

25. 米商務省、暫定最終規則(IFR)を発表 重要・新興技術に対する規制実施(※25-1~25-4)

2024年9月5日、米国商務省産業安全保障局(BIS)は、重要・新興技術に関する規制実施のための暫定最終規則(IFR)を公表しました(※25-1)。IFRには、量子コンピューティング、半導体製造その他の先端技術に関する規制が含まれています。BISは以下を含む特定の種類の品目について輸出規制を実施するとのことです。

- 量子コンピュータ品目:量子コンピュータ及びその関連機器・部品・材料・ソフトウェア並びに量子コンピュータの開発・保守に使用可能な技術

- 先端半導体製造装置:先端半導体デバイスの製造に不可欠なツールや機械

- ゲート全周囲電界効果トランジスタ(GAAFET)技術:スーパーコンピュータに使用可能な高性能コンピューティングチップを製造又は開発する技術

- 積層造形品: 金属又は金属合金部品を製造するために設計された装置、部品、関連技術及びソフトウェア

また、上記の品目については、米国と同等の管理措置を講じている有志国(※25-2)に向けて輸出・再輸出する際に、BISの輸出許可の事前取得を例外的に不要とする制度「許可例外適用輸出管理(IEC:License Exception Implemented Export Controls)」を設けるとしています。

国際的な輸出管理の協力を巡っては、ワッセナー・アレンジメント(※25-3)などの既存の多国間輸出管理レジームを通じて新たな品目に関する規制を導入しようとした場合、ロシアなどの他の参加国が合意せずに機能不全に陥る問題も指摘されています(※25-4)。

※25-1:Bureau of Industry and Security “Department of Commerce Implements Controls on Quantum Computing and Other Advanced Technologies Alongside International Partners”(2024年9月5日)

https://www.bis.gov/press-release/department-commerce-implements-controls-quantum-computing-and-other-advanced

※25-2:日本、英国、イタリア、フランス、ドイツ、スペイン、オーストラリア及びカナダの8か国。

※25-3:ワッセナー・アレンジメントとは、通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理を実施することにより、地域の安定を損なう可能性のある通常兵器の過度の移転と蓄積を防止する目的で、1996年7月に成立した国際的輸出管理体制です。冷戦時代、欧米16か国と日本は、共産圏諸国を対象として軍事技術、戦略物資の輸出規制を行うため、対共産圏輸出統制委員会(Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, Coordinating Committee for Export to Communist Areas;COCOM:ココム)を設立し、大量破壊兵器、通常兵器等に関わる資機材、技術の厳格な輸出規制を行っていましたが、1994年3月に解散し、これに代わるものとして成立しました。日米英独仏露などを含む33カ国が参加し、本部はウィーンに置かれています。(出典:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構「ワッセナー・アレンジメント」https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_2301.html)

※25-4:JETRO「米商務省、重要・新興技術の輸出管理の暫定最終規則を発表、量子や半導体など」(2024年9月6日)

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/09/b209407275fc3845.html

26. 米商務省、26事業体をELに追加 兵器プログラムへの関与等の疑い(※26)

2024年10月21日、米国商務省産業安全保障局(BIS)は、26事業体をエンティティー・リスト(EL)に追加したと発表しました(※26)。

中国、エジプト、パキスタン及びアラブ首長国連邦(UAE)を仕向地として、26 の事業体(中国が6、エジプトが1、パキスタンが16、UAEが3事業体)がELに追加されました。BISは、これらの事業体が輸出管理規則に違反し、懸念される兵器プログラムへ関与していることのほか、ロシアとイランに対する米国の制裁及び輸出管理回避に関連している疑いがあることを理由として挙げています。

パキスタンの9事業体については、2014年にELに追加された、パキスタンに拠点を置く企業のフロント企業及び調達代理店として活動していたために追加され、残りの7つについては、パキスタンの弾道ミサイル計画への貢献が理由であるとしています。

UAEの3事業体及びエジプトの1事業体については、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻を受けて課された米国の制裁及び輸出規制を回避するため、米国製部品を入手又は入手しようとしたとして、追加されたとのことです。

中国の6事業体については、中国の軍事近代化を支援するための米国原産品の取得、最終使用検査中の遅延及び回避行為、イランの大量破壊兵器及び無人航空機(UAV)プログラムのための米国原産品の調達を理由として追加されたとしています。

※26:Bureau of Industry and Security “Commerce Adds 26 Entities to the Entity List for Actions Contrary to U.S. National Security Interests”(2024年10月21日)

https://www.bis.gov/press-release/commerce-adds-26-entities-entity-list-actions-contrary-us-national-security-interests

TMI防衛・経済安全保障プラクティスグループ

防衛関連ニュース担当

弁護士/白石和泰・山田怜央・張壮壮・牧昂平・國井耕太郎

法務(パラリーガル)/松本ティモスィー俊樹

メールアドレス:defense_blog@tmi.gr.jp

以上

|

ご注意: |