ブログ

【知的財産ランドスケープ】宇宙ビジネスにおける特許情報を用いたランドスケープ分析⑤ 宇宙ビジネスにおける特許戦略

2025.02.14

前回のまとめ

第1回~第4回では、宇宙ビジネスの中でも人工衛星の機器製造、データ利用、軌道上サービスを含む「衛星ビジネス」と、ロケットエンジンやロケットの製造・運用を含む「ロケットビジネス」に着目し、オーナーと技術の観点からランドスケープ分析を行いました。第5回以降では、まず宇宙ビジネスにおける特許戦略立案の一般的な考え方について解説した上で、特にスタートアップに着目したビジネスカテゴリ別の特許戦略についてご紹介します。

特許戦略立案の一般的な考え方

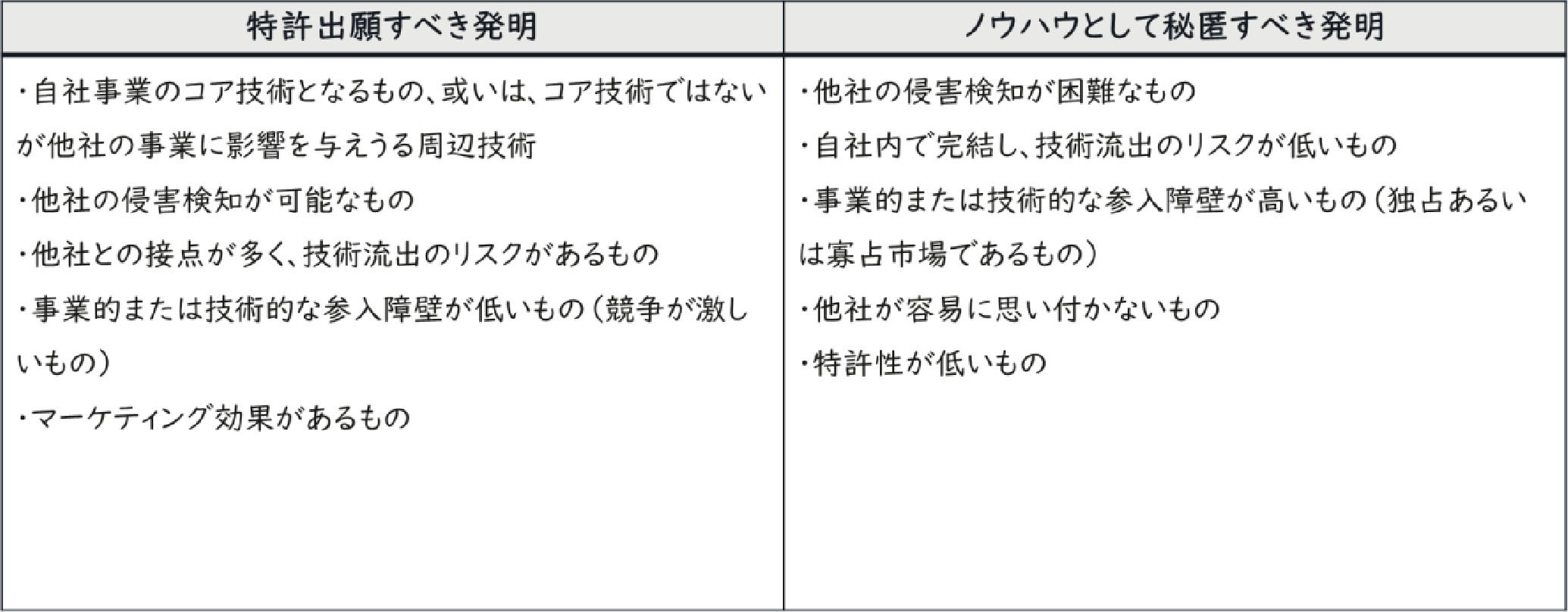

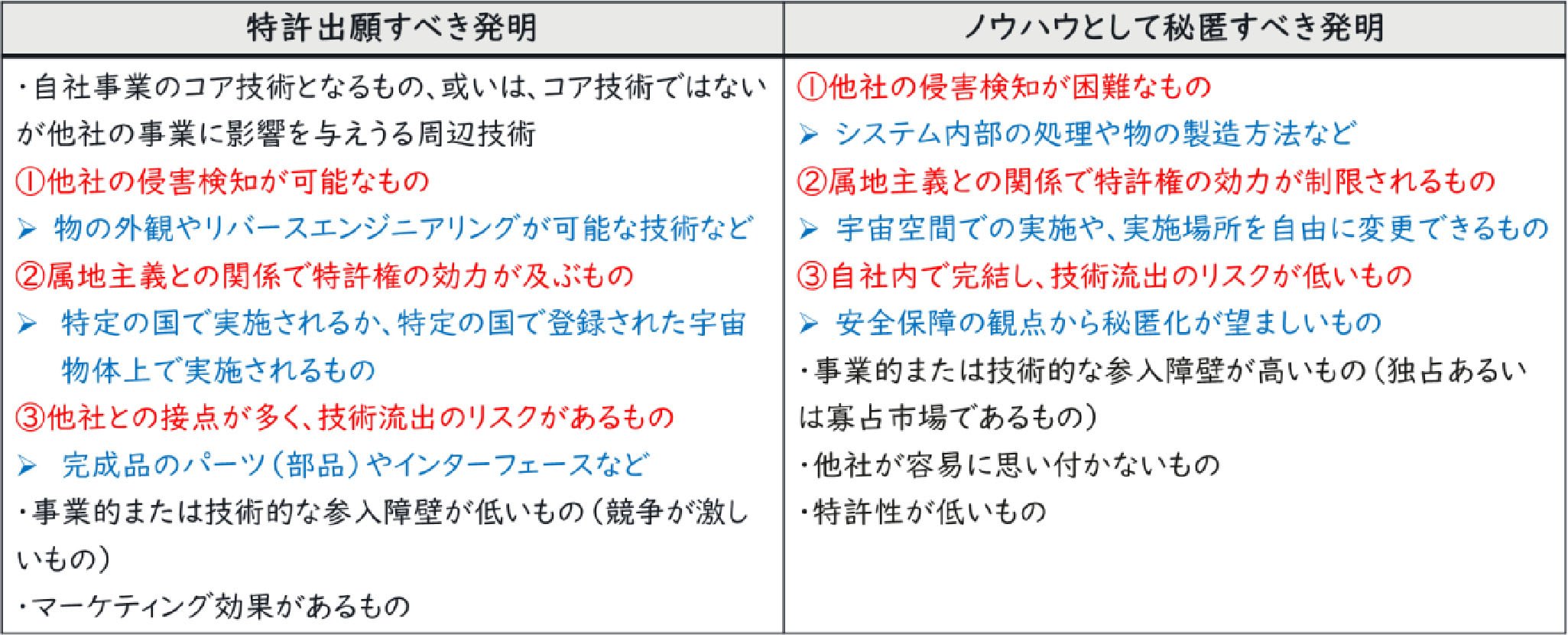

「特許戦略」という用語には様々な定義が存在しますが、本稿では「特許戦略」=「特許出願戦略」(すなわち、特許出願すべき発明と、ノウハウとして秘匿すべき発明の判断基準をどのようにすべきか)という意味合いで用いることとします。ここで、特許戦略立案の一般的な考え方として、自社事業のコア技術となるもの、コア技術ではないが他社の事業に影響を与えうる技術(他社牽制技術)については、積極的に特許出願するべきであるといえます。また、他社の侵害検知が可能なものや、他社との接点が多く技術流出のリスクがあるもの、についても特許出願をしておいた方がよいという判断になります。一方、これらの裏返しなりますが、他社の侵害検知が難しいものや、自社内で完結し技術流出のリスクが低いもの、については特許出願して技術を公開するよりも、ノウハウとして秘匿しておくべき発明ということになります。その他にも、特許出願・ノウハウ秘匿の一般的な判断基準としては、事業的または技術的な参入障壁の高低、マーケティング効果の有無、他社が容易に思い付くものであるか否か、などがあります。

特許出願・ノウハウ秘匿の一般的な判断基準

宇宙ビジネス関連特有の考慮事項

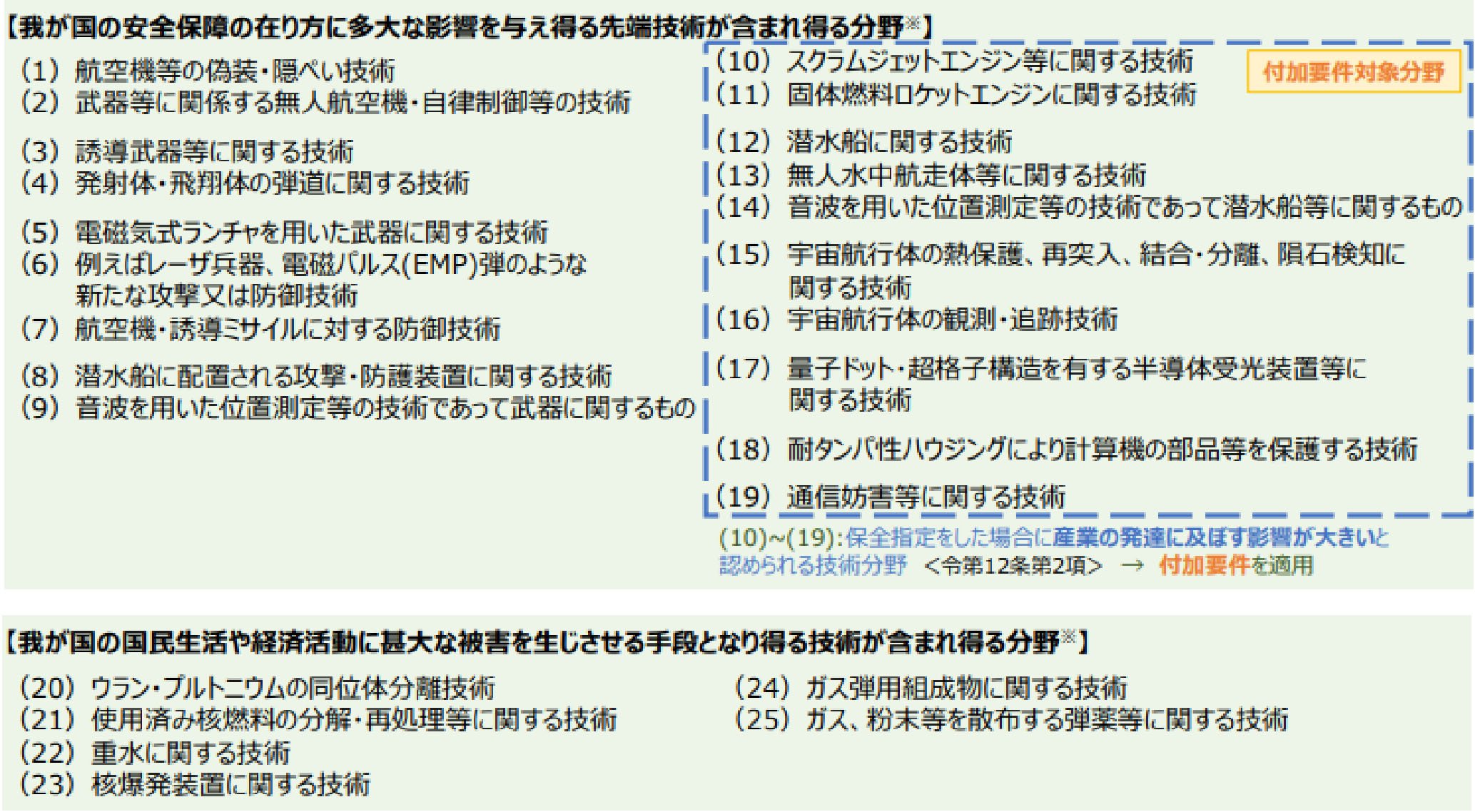

上記は特許戦略立案の際の一般的な考え方ですが、宇宙ビジネスとの関係において特に問題となるのは「属地主義」と「安全保障」になります。「属地主義」とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるという原則になります。すなわち、特許権の効力が認められるのは、その特許権が存在する領域内での実施のみとなります。このため、どこの国にも属さない宇宙空間や月面などで発明が実施された場合や、サーバを用いる発明でサーバが宇宙空間に設置されている場合などについては、特許の効力がどこまで及ぶのかについて疑義が生じることになります。なお、宇宙法第8条では、特定の国で登録された宇宙物体上又は内部での実施行為については、その登録国で取得した特許権の権利が及ぶ場合があるとされています。「安全保障」については、令和6年5月1日より、経済安全保障推進法に基づいて、特許出願非公開制度が開始されています。特許出願非公開制度では、特許出願の明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合には、「保全指定」という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続が留保されることになります。ここで、特許非公開制度の対象技術にはロケットエンジンや宇宙航空体に関する技術など、宇宙に関連する技術が多く含まれています。したがって、今後、宇宙に関連する技術について特許出願をする際には、この特許出願非公開制度の対象技術に該当しているのか否かについて、慎重に検討する必要が出てきます。

特許出願非公開制度の対象技術

出所:内閣府HP「特定技術分野及び付加要件の概要」

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/doc/tokutei_gijutsu_bunya.pdf

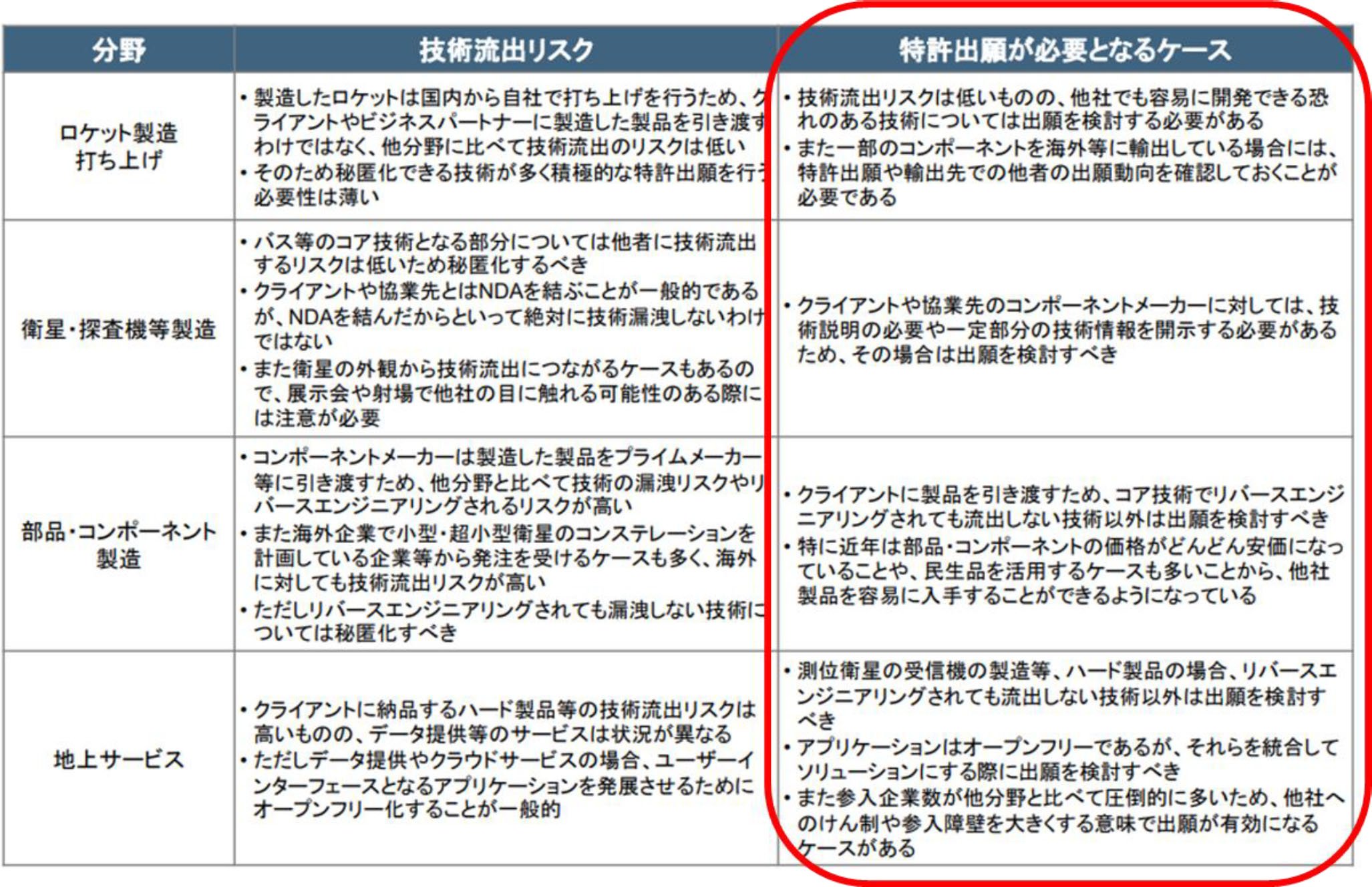

特許出願が必要となるケースに関するヒアリング

特許庁の実施した宇宙分野において特許出願が必要となるケースに関するヒアリングでは、各企業は、他社でも容易に開発できる技術、他社に引き渡す製品に関する技術、リバースエンジニアリングにより把握可能な技術などについて特許出願の必要性を認識しています。

特許出願が必要となるケースに関するヒアリング

出所:特許庁「宇宙分野における知財戦略の策定に向けた研究機関等や国の委託研究による発明の保護の在り方について」

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_09_youyaku.pdf

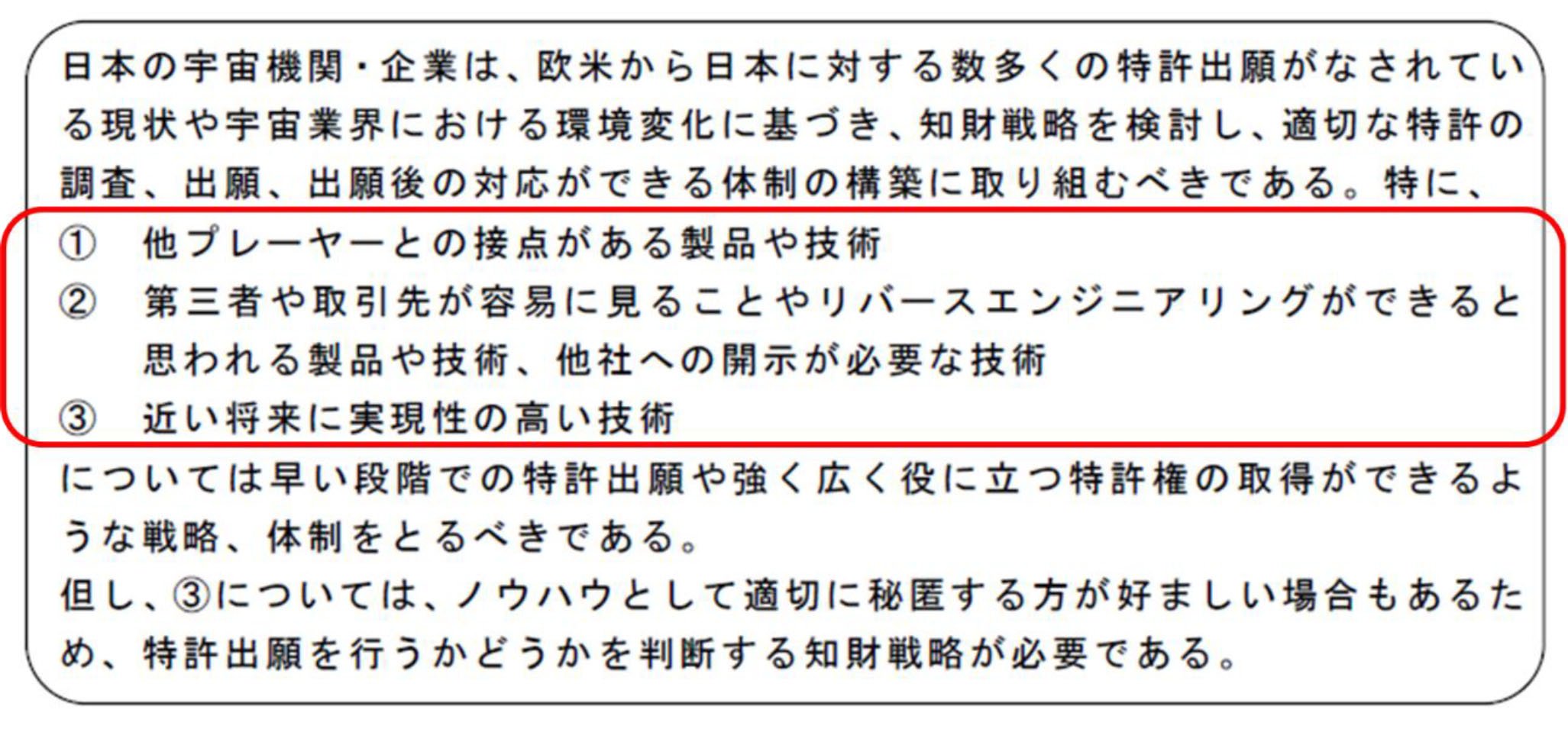

また、同じ特許庁の宇宙航空体に関する技術動向調査では、他プレーヤーとの接点、リバースエンジニアリングの可否、近い将来の実現性を考慮すべきと提言されています。

特許庁技術動向調査による提言

出所:特許庁技術動向調査(宇宙航空体)

https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/document/index/2019_04.pdf

すなわち、上述した属地主義や安全保障を踏まえた上で、各企業や特許庁は、他社との接点があり技術流出の可能性のある技術や、リバースエンジニアリングなどにより他社が容易に把握・開発できる技術についてはノウハウとして秘匿するよりも特許を出願すべきと整理しています。さらに、特許庁は、宇宙ビジネスにおいては事業化に至るまでの期間が通常のビジネスよりも長期化する傾向があることを踏まえ、近い将来に実現する可能性が高いか否かについても考慮するべきであると提言しています。

宇宙ビジネスにおける特許戦略

上述のとおり、宇宙ビジネスにおいては属地主義や安全保障などの特有の問題があり、特許戦略を考える上で一般的なビジネスとは少し異なった視点を持つ必要があります。特に他社との関係では、一度物が宇宙空間に放出されてしまったら侵害検知が極めて困難であるという性質があるため、物が地上に存在する段階でその外観やリバースエンジニアリングにより侵害検知が可能であるか、完成品のパーツ(部品)やインターフェースなど、地上において他社との接点が多いものであるか、などが重要な判断基準になります。また、属地主義との関係では、特定の国で実施されるか、或いは、特定の国で登録された宇宙物体上で実施されるものについては、積極的に特許を出願すべきであるといえます。一方、システム内部の処理や物の製造方法などの他社の侵害検知が困難なもの、宇宙空間での実施や、実施場所を自由に変更でき、属地主義との関係で特許権の効力が制限されるもの、技術流出のリスクが低く安全保障の観点から秘匿化が望ましいもの、についてはノウハウとして秘匿すべきという判断になるかと思われます。以上の点をまとめると、宇宙ビジネスにおける特許戦略では、①侵害検知の可否、②特許権の効力(実施場所)、③技術流出のリスク、を特に重視すべきであるといえます。

次回以降は、今回解説した宇宙ビジネスにおける特許戦略を踏まえた上で、各ビジネスカテゴリ別のスタートアップが特許出願・ノウハウ秘匿に関してどのような判断をしているのかについて、ご紹介していきたいと思います。

Member

PROFILE