ブログ

【知的財産ランドスケープ】宇宙ビジネスにおける特許情報を用いたランドスケープ分析⑥ スタートアップ全般

2025.03.19

前回のまとめ

前回(第5回)では、宇宙ビジネスにおける特許戦略の一般的な考え方について解説しました(https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2025/16679.html)。第6回以降では宇宙関連スタートアップに着目し、スタートアップ全般の動向と、各ビジネスカテゴリ別のスタートアップの特許戦略について、ご紹介します。

スタートアップ参入の背景

従来の宇宙産業はOld Spaceとも呼ばれ、政府機関や大手の航空防衛企業を主体とする限られた産業となっていました。この時期の宇宙産業は、開発にかかるコストや時間が長いことなどから、新規参入者が少なくプレーヤーが限られていました。宇宙ビジネスへの民間企業参入の切掛けは、2006年にNASA(米航空宇宙局)発表された国際宇宙ステーション(ISS)と地上とをつなぐ「商業軌道輸送サービス(COTS)」であると言われています。これは、2011年に退役したスペースシャトルに代わって国際宇宙ステーション(ISS)へ人や貨物を輸送するサービスを民間企業から提案させ、NASAはその開発費を支払うというものです。この計画の発表以降、多くの民間企業がロケットや人工衛星などの分野に新規参入するようになりました。

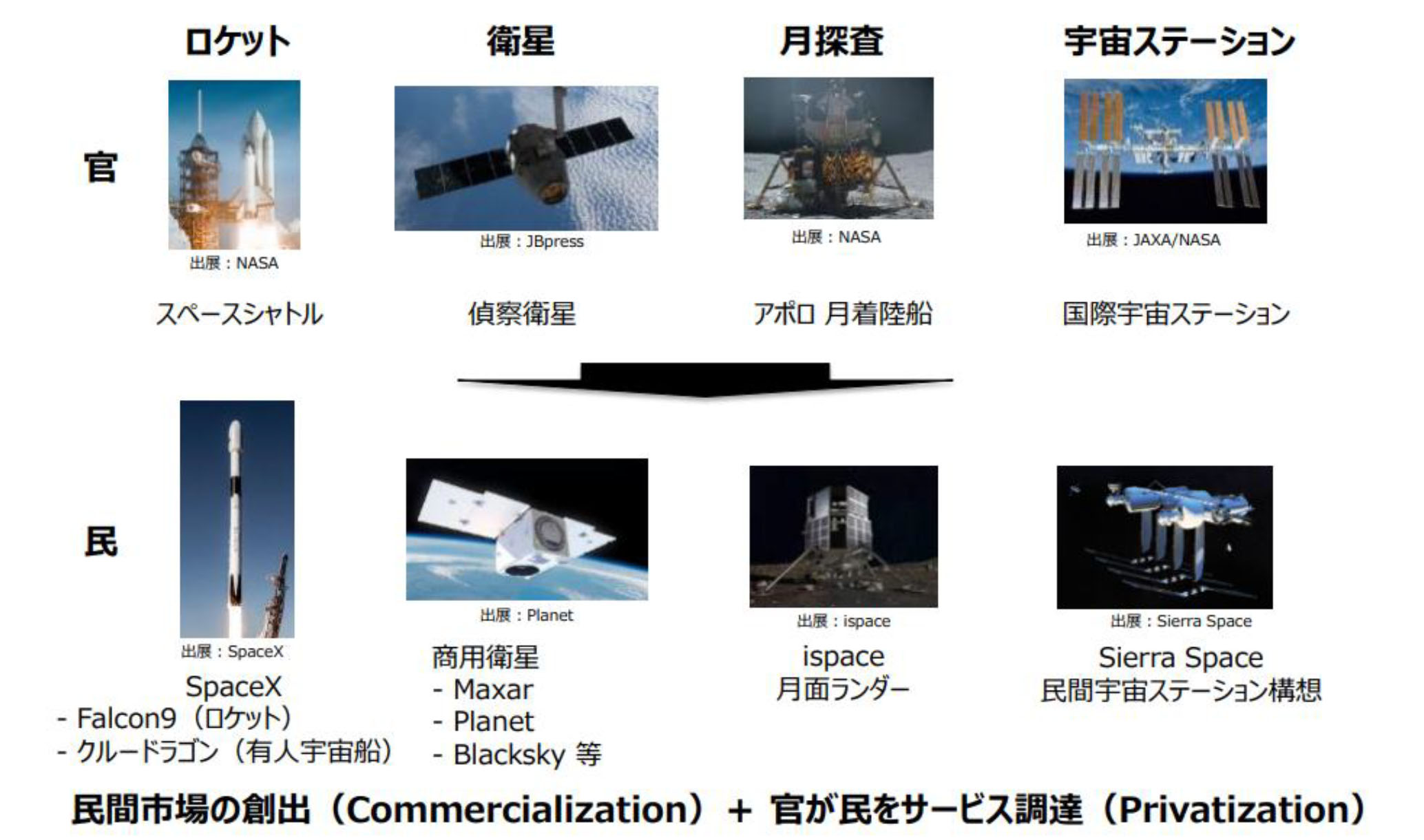

近年の宇宙開発のトレンド:官から民へ

出所:経済産業省「国内外の宇宙産業の動向を踏まえた経済産業省の取組と今後について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/space_industry/pdf/001_05_00.pdf

民間企業が多く参入するようになった時期以降は、従来のOld Spaceと対比してNew Spaceとも呼ばれています。New Spaceの領域では、SpaceXやBlue Originをはじめとするスタートアップや新興企業が宇宙ビジネスの主要プレイヤーとして台頭しており、特に、ロケット開発や衛星製造といった分野では、コスト削減や技術革新が加速しており、競争も激しくなってきています。また、宇宙産業の関連サービス分野も活発化しています。たとえば、米国のAmazonは「AWS Ground Station」という地上局サービスを提供し、人工衛星から取得したデータのリアルタイム解析や管理を可能にしています。衛星データ解析の分野では、Orbital InsightがAI技術を活用して画像データを解析し、農業、気候変動、物流など多岐にわたる分野に応用しています。これらのスタートアップや新興企業の活動は、宇宙産業全体をより多様化させ、従来の政府主導型のOld Space時代から民間主導型のNew Space時代へのパラダイムシフトを象徴しています。また、競争がもたらす技術革新やコスト削減により、新しい市場機会が生まれつつあります。この動きは、宇宙ビジネスがより多くの分野に波及し、新規参入のハードルを下げる要因となっています。

宇宙ビジネスにおける注目スタートアップ

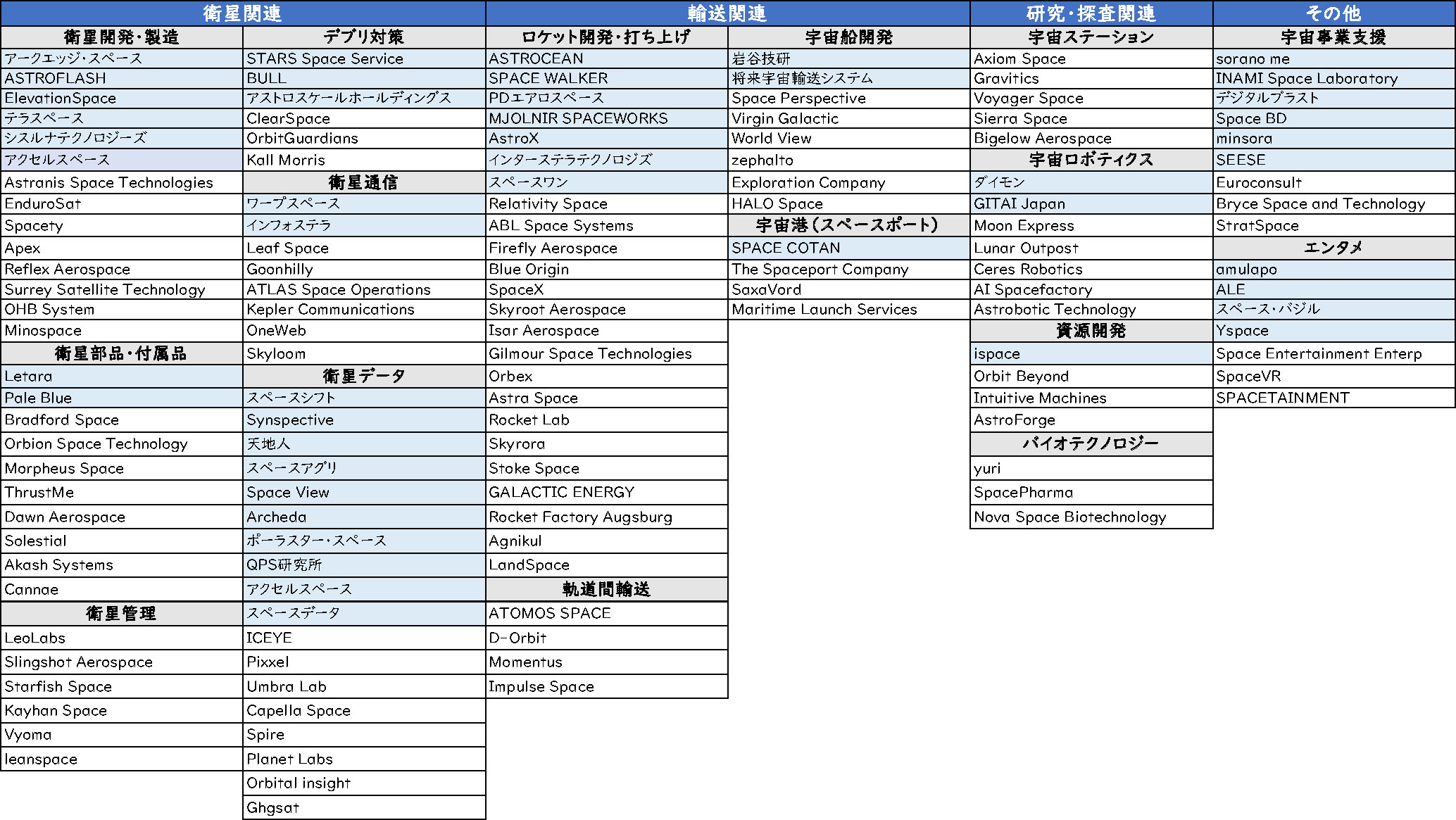

宇宙ビジネスに関連するスタートアップは現在世界中で1万社以上存在するとも報告されていますが、今回は多くのスタートアップの中から各種業界レポートなどを参照して、特に注目されるスタートアップ143社を選定し、特許の動向を分析しました。特許分析を実施するにあたり、選定したスタートアップは、それぞれの事業内容に基づき以下に示す4つの大きなビジネスカテゴリと16のより細かいビジネスカテゴリに分類しました。

- 衛星関連

- 衛星開発・製造:衛星本体の設計や製造

- 衛星部品・付属品:通信装置や電源供給装置などの衛星コンポーネント

- 衛星管理:衛星の運用監視や軌道制御

- デブリ対策:宇宙ゴミ(デブリ)の除去や衝突防止

- 衛星通信:地球との通信やデータ送信

- 衛星データ:観測データの収集・解析

- 輸送関連

- ロケット開発・打ち上げ:ロケットの設計、製造、打ち上げ

- 軌道間輸送:低軌道から高軌道、または月・火星などの惑星間輸送

- 宇宙船開発:有人または無人の宇宙船設計・製造

- 宇宙港(スペースポート):ロケット打ち上げや着陸に特化した施設

- 研究・探査関連

- 宇宙ステーション:低軌道上での研究拠点

- 宇宙ロボティクス:探査やメンテナンス用ロボットの設計・製造

- 資源開発:月や小惑星からの資源採取技術の研究

- バイオテクノロジー:宇宙環境を利用した医療や農業技術

- その他

- 宇宙事業支援:ソフトウェアやコンサルティング、資金調達支援

- エンターテインメント:宇宙旅行や仮想現実を利用した娯楽サービス

宇宙ビジネスにおけるビジネスカテゴリと注目スタートアップ

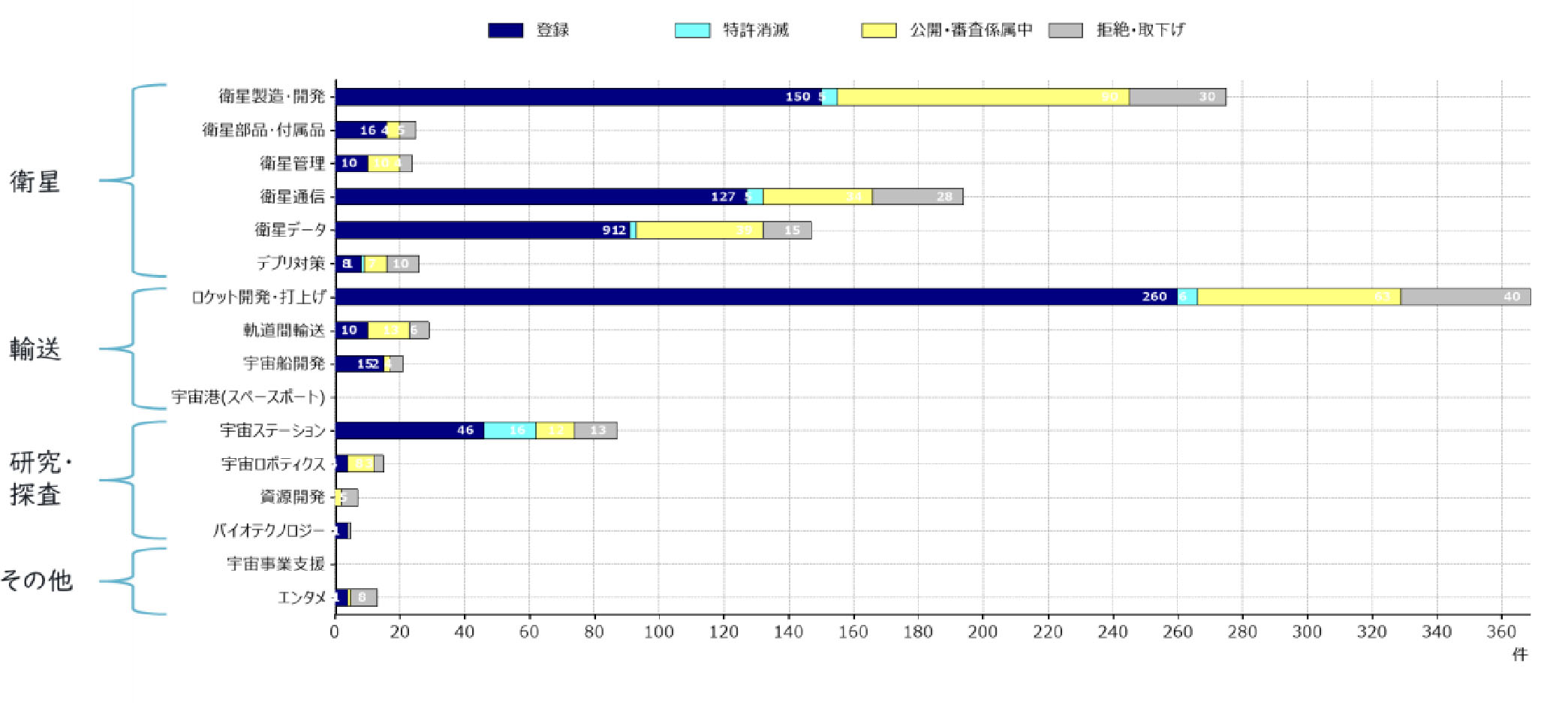

スタートアップの特許出願動向

以下は各ビジネスカテゴリ別の特許件数を示すグラフになります。今回は特定のスタートアップのみを選定しているので、この件数のみから確定的な評価をすることは難しいですが、各ビジネスカテゴリ別の傾向としては、ロケット開発・打上げ、衛星製造・開発、衛星通信、衛星データの特許が多く見られました。これらのカテゴリは、宇宙ビジネスの中核を担う分野であり、技術革新が直接的に市場競争力に繋がるため、多くのスタートアップが積極的に特許を出願しています。一方、宇宙ロボティクスや資源開発などの研究・探査関連の特許は少ない傾向が見られました。また、宇宙港(スペースポート)、宇宙事業支援については特許が1件も確認されませんでした。宇宙ロボティクスや資源開発については市場が未だ成熟しておらず、また、前回解説した侵害検知の可否や、特許権の効力との関係からも懸念があり、技術が秘匿化されている可能性があると考えます。

ビジネスカテゴリ別特許件数

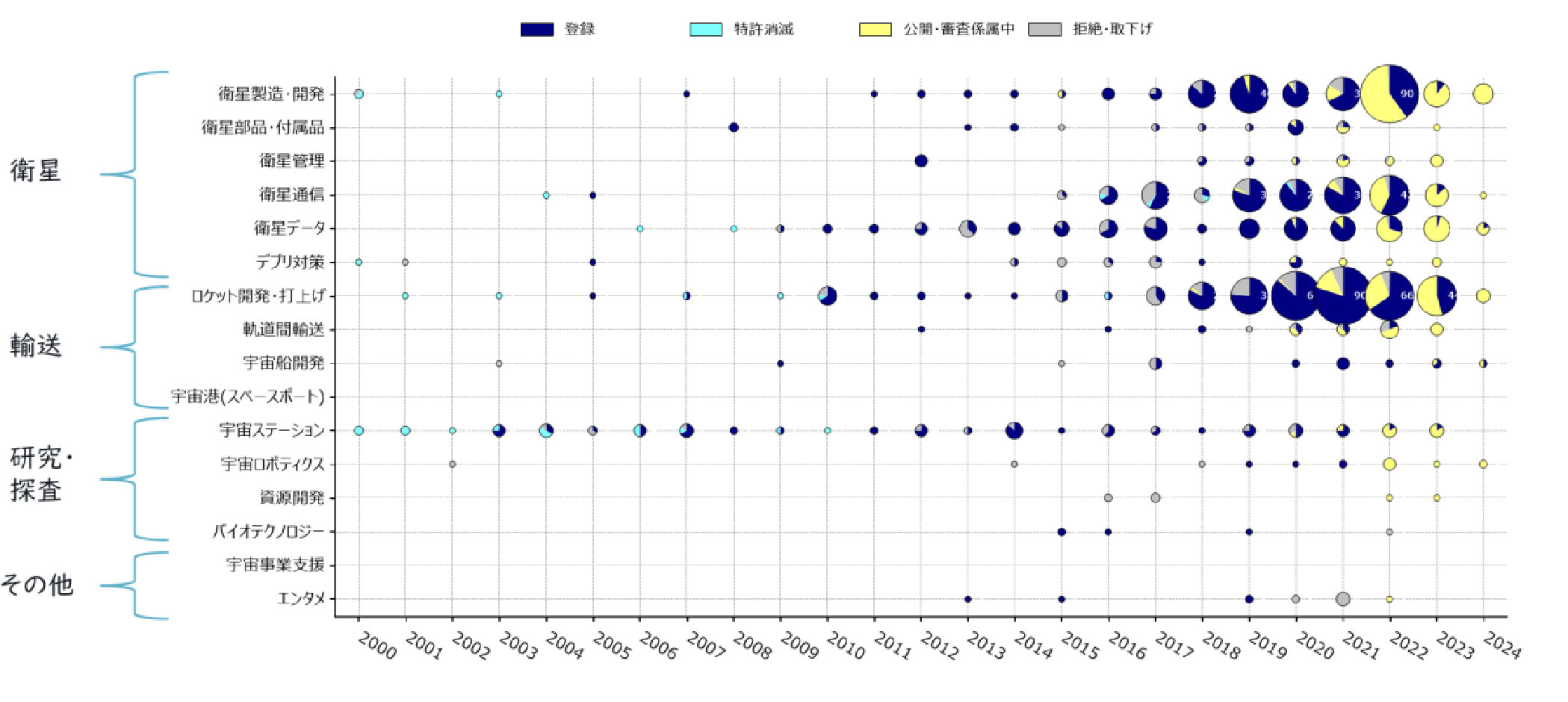

以下の各ビジネスカテゴリ別の出願日時系列マップからは、宇宙ステーションについては比較的古く(2000年代初頭)から特許が出願されていることが分かります。一方、近年は、ロケットや衛星の開発・製造に加え、衛星管理や軌道間輸送、宇宙船開発などの領域でも特許の件数が増加傾向にあり、宇宙ビジネスおいてこれらのビジネスカテゴリの需要が増加していることや、あらたな市場が生まれていることを示唆しています。

ビジネスカテゴリ別特許件数年次推移

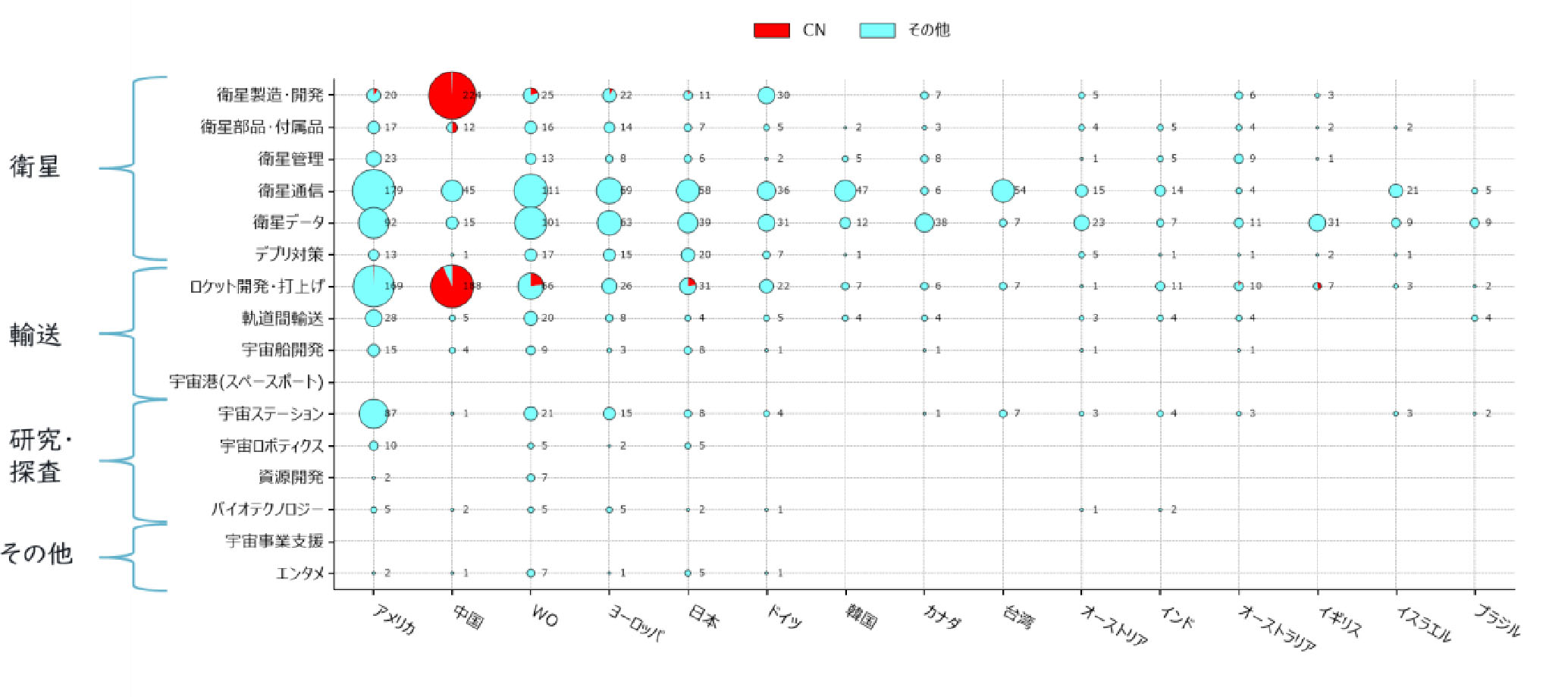

以下は各ビジネスカテゴリの出願国別の特許件数を示したバブルチャートになります。このチャートからは、衛星関連やロケット開発の領域では出願国が幅広く分布しており、グローバル市場を見据えた戦略的な知財活動が進められていることが窺えます。これに対して、宇宙船開発や宇宙ロボティクスなどは比較的、出願国が絞られている傾向が見られます。これらの領域は市場がまだ成熟しておらず、対象地域を限定することで開発コストを抑える戦略が取られている可能性があります。また、前回のブログで解説した特許の侵害検知性や特許権の効力についての懸念が関係している可能性もあります。また、特徴的なのは中国のスタートアップはほぼ中国のみに出願していることです。この理由については明確には分かりませんが、中国のスタートアップについては他国でビジネスを行う可能性が低く、特許によって自国のプレーヤーのみを排除することを想定しているのかもしれません。

ビジネスカテゴリ×出願国

今回は宇宙ビジネスにおけるスタートアップ参入の背景と、スタートアップ全般の特許出願動向についてご紹介しました。次回以降は、ビジネスカテゴリ別の各スタートアップの特許戦略について、個別のスタートアップや特許を挙げながら、ご紹介していきたいと思います。

Member

PROFILE