ブログ

2023年仲裁法改正とシンガポール国際商事調停条約の国内実施法の制定 -国際仲裁と国際調停の効果的な連携による迅速な国際商事紛争解決に向けて-

2023.05.02

日本の国際商事紛争解決プラットフォームの強化に向けた取組み

企業のグローバルな経済活動の発展を受けて、日本における国際的な紛争解決プラットフォームの整備が急務の課題となっている。海外企業との取引を巡って紛争になった場合でも、日本において国際水準の紛争解決プラットフォームを利用できれば、日本企業の海外展開を促進することに繋がり得る。同時に、そのようなプラットフォームを備えることにより、日本の国際的な信用力を高め、ひいては海外からの投資の呼び込みにも貢献することができる。そのような観点から、過去数年間にわたり、官民連携の下で国際仲裁の活性化に向けた基盤整備が推し進められてきた。具体的には、(1)国際商事紛争解決のための専用施設の整備、(2)仲裁法をはじめとする関係法令の見直しの要否についての検討作業、(3)企業等に対する意識啓発と広報、及び(4)人材育成といった、主に4つの視点から、総合的かつ包括的な取組みが実施された。

ところで、日本の仲裁法は、1985年に策定された国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)モデル法に準拠して2003年に制定されたものであったが、その後、2006年に同モデル法の一部が改正され、暫定保全措置に対する執行力の付与等に関する新たな規律が設けられていた。かねてから日本における国際仲裁を活性化させるための方策の一つとして最新のモデル法を取り入れた法整備の必要性が指摘されていたところであったが、本年4月、2006年UNCITRALモデル法(以下「2006年モデル法」という。)の主要な内容を盛り込んだ改正仲裁法が成立するに至った。

また、近年では、国際調停についても、その手続が迅速でコストも比較的低廉であることから、その利用のニーズが高まっている。この点、2020年9月に「調停による国際的な和解合意に関する条約」(以下「シンガポール条約」という。)が発効したことを受けて、日本においても調停による国際的な和解合意に執行力を付与することの妥当性や国内法制との整合性等に関する検討が進められてきた。この度日本がシンガポール条約に批准する方向に舵を切ったことを受けて、同条約の国内実施法として「調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律」(以下「国内実施法」ないし「本実施法」という。)が制定されるに至った。

更に、近時、国際商事紛争の効率的な解決手法として、「Arb-Med-Arb」等と称される国際仲裁と国際調停との効果的な連携の枠組みも用いられており、今回の仲裁法改正等を含めて、日本における国際紛争解決プラットフォームの利用が一層促進されることが期待される。

そこで以下では、2006年モデル法に準拠した今回の仲裁法改正とシンガポール条約の国内実施法について順次概説するとともに、国際商事紛争の解決を円滑に進める上で国際仲裁と国際調停を連携させる手法とその利点についても併せて解説する。

改正仲裁法の概要

(1) 2023年の仲裁法改正の背景

2003年に制定された仲裁法(以下、改正前の仲裁法を「旧法」という。)は、その当時の最新バージョンであった1985年のUNCITRALモデル法に準拠するものであった。その後、同モデル法は2006年に改正され、シンガポールや香港等のアジア地域において著名な国際紛争解決地は2006年モデル法の主要な規定を取り入れたが、今日まで日本の仲裁法は最新版のモデル法を取り入れていなかった。そこで、日本における国際仲裁の活性化を図るための施策の一つとして、仲裁法のアップデートに向けた検討が重ねられてきた。

そして、2023年4月28日、国際仲裁の活性化策を強力に支援する法基盤としての仲裁法の改正が公布されるものに至ったである。なお、施行期日は、公布の日(令和5年4月28日)から1年を超えない範囲内において政令で定める日とされている(仲裁法の一部を改正する法律附則1条)。

以下、改正仲裁法の主要なポイントについて概説する。

(2) 暫定保全措置に関する規律

改正仲裁法では、暫定保全措置の定義(類型)、発令要件、暫定保全措置命令の執行等について、2006年モデル法に準拠した規律が整備された。

ア 暫定保全措置の定義(類型)及び発令要件(改正仲裁法24条)

旧法では、仲裁廷が必要と認める暫定措置又は保全措置を講ずることを命ずることができるとする規定が存在したが(旧法24条1項)、その執行については、当事者が、別途、裁判所に民事保全法に基づく保全処分等の申立てをする必要があった。

この点、改正仲裁法では、「暫定保全措置命令」という制度を定め、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断があるまでの間、その一方の申立てにより、他方の当事者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができることになった(改正仲裁法24条1項)。

|

同項1号:金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに、当該金銭の支払をするために必要な財産の処分その他の変更を禁止すること。 |

|

同項2号:財産上の給付(金銭の支払を除く。)を求める権利について、当該権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は当該権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに、当該給付の目的である財産の処分その他の変更を禁止すること。 |

|

同項3号:紛争の対象となる物又は権利関係について、申立てをした当事者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため、当該損害若しくは当該危険の発生を防止し、若しくはその防止に必要な措置をとり、又は変更が生じた当該物若しくは権利関係について変更前の原状の回復をすること。 |

|

同項4号:仲裁手続における審理を妨げる行為を禁止すること(次号に掲げるものを除く。)。 |

|

同項5号:仲裁手続の審理のために必要な証拠について、その廃棄、消去又は改変その他の行為を禁止すること。 |

なお、暫定保全措置命令の申立て(同項5号に係るものを除く。)については、保全すべき権利又は権利関係及びその申立ての原因となる事実の疎明が必要とされ(同条2項)、仲裁廷が必要と認めるときは、当事者に相当な担保を提供すべきことを命ずることができるとされている(同条3項)。

その他、改正仲裁法では、保全すべき権利若しくは権利関係又は暫定保全措置命令の申立ての原因を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときその他の事情の変更があったときに、仲裁廷が申立てにより、暫定保全措置命令を取消し、変更し、又はその効力を停止することができる制度(これを暫定保全措置命令の取消し等及び事情変更の開示命令という。同条4項乃至7項)、及び、暫定保全措置命令の取消し等を行った場合において、暫定保全措置命令の申立てをした者の責めに帰すべき事由により暫定保全措置命令を発したと認めるときは、暫定保全措置命令を受けた者の申立てにより、暫定保全措置命令の申立てをした者に対し、これにより生じた損害の賠償を命ずることができる制度(これを暫定保全措置命令に係る損害賠償命令という。同条8項)についても規定する。

イ 暫定保全措置命令の執行等

(ア)執行等認可決定について

暫定保全措置命令の申立てをした者は、当該暫定保全措置命令を受けた者を被申立人として、裁判所に対し、改正仲裁法24条1項3号の命令に関して暫定保全措置命令に基づく民事執行を許す旨の決定や、同項1、2、4又は5号の命令に関して暫定保全措置命令に違反し、又は違反するおそれがあるときに違反金支払命令の規定による金銭の支払命令を発することを許す旨の決定(以下「執行等認可決定」という。)を求める申立てをすることができる(改正仲裁法47条1項)。

この申立てを受けた裁判所は、仲裁廷又は裁判機関に対して暫定保全措置命令の取消し、変更又はその効力の停止を求める申立てがあったことを知った場合において、必要があると認めるときは、執行等認可決定を求める申立てに係る手続を中止することができる(同条3項)。

裁判所は、仲裁合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと等の一定の事由により暫定保全措置命令を求める申立てを却下する場合を除き、執行等認可決定をしなければならない(同条6項)。

(イ)暫定保全措置命令に基づく民事執行

暫定保全措置命令(改正仲裁法24条1項3号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。)は、執行等認可決定がある場合に限り、当該暫定保全措置命令に基づく民事執行をすることができる(改正仲裁法48条)。

(ウ)暫定保全措置命令に係る違反金支払命令

裁判所は、暫定保全措置命令(改正仲裁法24条1項1、2、4又は5号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。)について確定した執行等認可決定がある場合において、当該暫定保全措置命令を受けた者(以下「被申立人」という。)がこれに違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該暫定保全措置命令の申立てをした者の申立てにより、当該暫定保全措置命令の違反によって害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度を勘案して相当と認める一定の額の金銭の支払(被申立人が暫定保全措置命令に違反するおそれがあると認める場合にあっては、被申立人が当該暫定保全措置命令に違反したことを条件とする金銭の支払)を命ずることができるものとする(改正仲裁法49条1項)。

(3) 仲裁合意の書面性に関する規律

旧法では、仲裁合意は「当事者の全部が署名した文書、当事者が交換した書簡又は電報(ファクシミリ装置その他の隔地者間の通信手段で文字による通信内容の記録が受信者に提供されるものを用いて送信されたものを含む。)その他の書面によってしなければならない。」(旧法13条2項)と定められていた。これに対し、2006年モデル法では“An arbitration agreement is in writing if its content is recorded in any form, whether or not the arbitration agreement or contract has been concluded orally, by conduct, or by other means.(仲裁合意は、その内容が何らかの方式で記録されているときは、仲裁合意又は契約が口頭、行為又はその他の方法により締結されたとしても、書面によるものとする。)(2006年モデル法7条3項)”とされている。これを踏まえ、改正仲裁法において、口頭の契約においても、仲裁条項を含む文書又は電磁的記録が引用されているときは、仲裁合意の書面性を満たすものとみなすことが規定された(改正仲裁法13条)。

(4) 仲裁関係事件手続に関する規律

改正仲裁法は、裁判所で行われる仲裁関係事件手続(仲裁判断の取消し、執行決定の手続等)について、知的財産に関する紛争のように専門的な知見を要する複雑な事件への対応をも可能とする観点から、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に競合管轄を認め、また裁判所が相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を、管轄権を有しないこととされた裁判所に移送することができる旨の移送手続についても規定した(改正仲裁法5条2項、5項及び8条2項)。また、仲裁判断の執行決定を求める申立てにおける仲裁判断書のうち、理由に相当する部分について裁判所が当事者の意見を聴いた上で相当と認める場合や、執行決定の申立書に執行の対象となる給付文言が日本語で記載され、裁判所及び当事者においてその記載内容に問題がないとされたときなどの一定の場合に仲裁判断書等の訳文添付の省略を認めることとした(改正仲裁法46条2項)。

シンガポール条約の国内実施法の概要

(1) シンガポール条約の概要

国際調停は、国際仲裁と並び国際商事分野における重要な紛争解決手段の一つであるが、これまで外国仲裁判断に執行力を付与するニューヨーク条約のような法的枠組みが存在していなかった。2018年12月、調停による国際的な和解合意に執行力を認めるための枠組みを定めるシンガポール条約が採択され、翌2019年8月にシンガポールにおいて署名式が開催された。

そして、日本においても国際紛争解決基盤の整備の一環としてシンガポール条約に加盟する方針であることを踏まえて、2023年4月28日、仲裁法改正と併せて同条約の国内実施法(調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律)が公布された。なお、施行期日は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する旨、定められている(調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律附則1条)。

(2) 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(以下「本実施法」という。)の概要

上記3.(1)のとおり、シンガポール条約は、国際的な和解合意に執行力を付与することをその重要な要素とするところ、シンガポール条約の国内実施のために制定された法律が本実施法である。

裁判所等国の機関が関与する「民事調停」については執行力を有するとされているが(民事調停法16条、民事訴訟法267条)、裁判外で行われる当事者間の和解合意(私法上の和解契約) については、(強制執行認諾文言付公正証書でない限りは)執行力が認められていない。そこで、本実施法はシンガポール条約に沿って一定の要件を充足する「国際和解合意」について裁判所の関与なしに執行力を認めるものとしている。

ア 本実施法が適用される和解合意の範囲

本実施法は、調停において当事者間に成立した合意であって、合意が成立した当時において①当事者の全部又は一部が日本国外に住所又は主たる事務所若しくは営業所を有するとき、②当事者の全部又は一部が互いに異なる国に住所又は事務所若しくは営業所を有するとき、又は③当事者の全部又は一部が住所又は事務所若しくは営業所を有する国が、合意に基づく債務の重要な部分の履行地又は合意の対象である事項と最も密接な関係がある地が属する国と異なるときを「国際和解合意」と定義する。そして、同法が定義する国際和解合意について執行力を認める対象とする(本実施法2条3項)。

イ 適用除外

なお、民事上の契約又は取引のうち、その当事者の全部又は一部が個人(事業として又は事業のために契約又は取引の当事者となる場合におけるものを除く。)であるものに関する紛争に係る国際和解合意、②個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)に係る国際和解合意、③人事に関する紛争その他家庭に関する紛争に係る国際和解合意、④外国の裁判所の認可を受け、又は日本若しくは外国の裁判所の手続において成立した国際和解合意であって、その裁判所が属する国でこれに基づく強制執行をすることができるもの、及び⑤仲裁判断としての効力を有する国際和解合意であって、これに基づく強制執行をすることができるものに係る国際和解合意ついては本実施法が適用されない(本実施法4条)。

ウ 執行決定に向けたフロー

国際和解合意に基づく和解結果について執行力を得ることを望む当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対して執行決定の申立てを行う(本実施法5条1項)。申立てにおいては、原則として、国際和解合意の日本語による翻訳文を提出することとなる(本実施法5条4項本文)。また、一定の場合に訳文添付の省略を認める(同項但書)。

裁判所は、①国際和解合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと等の一定の事由により執行決定を求める申立てを却下する場合を除き、執行決定をしなければならない(本実施法5条12項)。

なお、当該申立ての管轄裁判所としては、前記仲裁関連事件と同様に、東京地方裁判所と大阪地方裁判所に競合管轄を認め、また裁判所が相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を、管轄権を有しないこととされた裁判所に移送することができる旨の移送手続についても規定している。(本実施法5条6項、9項)。

国際仲裁と国際調停の組み合わせによる効率的な国際紛争解決の手法(Med-ArbやArb-Med-Arbの紹介)

シンガポール条約批准・国内法整備による国際調停における国際和解合意に執行力を付与するに至る背景としては、国際調停の人気の高まりにある。特に近年では、国際取引における紛争解決手段として、仲裁よりも時間と費用を要することなく柔軟な解決を図る手段である国際調停を国際仲裁に組み合わせて利用することが注目されている。調停は、当事者の共通の利益を踏まえた双方納得の上での任意和解を目指すものであり、仲裁・訴訟よりも建設的・友好的な解決が実現しやすく、将来にわたるビジネス上の関係を維持しやすいと言われているものの、拘束力・執行力がないという欠点がある。この点を補うべく、調停不成立の場合には仲裁にスムーズに移行出来るという点で両制度の利点を活かせることが人気の理由となっている。

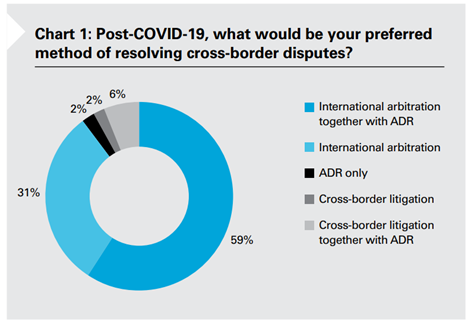

この点、2021年調査[1]では(1,218件の回答があった。)、回答者に国際紛争の解決方法として①国際仲裁とADR(調停、専門家による裁定、当事者間での交渉等)を組み合わせた方法、②国際訴訟とADR、③国際仲裁のみ、④国際調停のみ、及び⑤国際訴訟のみの5択のうちどれが一番望ましいと思えるかを尋ねたところ、59%もの回答者が①の国際仲裁とADRを組み合わせた方法が望ましいと回答した。これは、2018年に行われた調査において①を選んだ回答が49%であり、2015年においてはたったの34%であったものから大幅に増加している。 (Queen Mary University of London, White & Case, 2021 International Arbitration Survey: Adapting arbitration to a changing world, page 7より引用)

(Queen Mary University of London, White & Case, 2021 International Arbitration Survey: Adapting arbitration to a changing world, page 7より引用)

このように国際仲裁と国際調停の連携による効率的な紛争解決が認知されるにつれて、紛争が起きた時に備えてスムーズに国際調停と国際仲裁を利用することを当事者間で合意できるように、予め、契約書の紛争解決条項に、①まずは紛争を調停に付し、②調停による和解が成立しない場合に仲裁を開始するという二段階の紛争解決方法を定めておく方法が普及してきている。これは、調停(Mediation)と仲裁(Arbitration)の略称を組み合わせてMed-Arbと呼ばれている。また、複数の解決方法を組み合わせる契約条項を、ハイブリッド条項、多段階紛争処理条項(multi-tiered dispute resolution clause)等と呼ぶことが多い。

Med-Arbにおいては、調停が不調に終わった場合に仲裁による解決を目指すことを当事者に義務付けていることにより、最終的解決手段としての仲裁の実行性を確保している。調停が成立した場合には、当事者の費用や時間の節約が実現される。不成立に終わった場合には、当事者を拘束し、執行力が付与される仲裁に移行する。

また、近時は、国際仲裁と国際調停との効率的な連携を目指した紛争解決方法として、Arb-Med-Arb(仲裁―調停―仲裁)も注目されている。Arb-Med-Arbは、シンガポールの国際仲裁機関であるSIACと国際調停機関であるシンガポール国際調停センター(SIMC)との協定に基づく紛争解決メカニズムとして有名になった制度である。具体的な流れとしては、SIACに仲裁が申し立てられると、直ちに事件が調停に付され、調停手続が開始される。調停によって和解が成立した場合には、その内容を同意による仲裁判断(Consent Award)とすることができ、調停が不調に終われば、仲裁手続を再開し、仲裁廷による判断を待つという流れにより行われる。JCAAにおいても、当事者は、いつでも、書面による合意により、仲裁事件を調停事件に付することができるとしている(JCAA商事仲裁規則58条)。

Med-Arb及びArb-Med-Arbという二つの紛争解決手法は、調停による簡易かつ柔軟で比較的迅速な紛争解決を目指すとともに、仲裁によって、判断に執行力の付与を行うことができる点にメリットがある(調停には通常執行力がなく、当事者の任意での合意内容の履行が目指されるが、仲裁は外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(いわゆるニューヨーク条約(Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards)に基づき、約170の国や地域に執行力が及ぶ。)。先に説明したシンガポール条約及び国内法の制定により、シンガポール条約に批准している国に所在する財産の執行については、調停のデメリットとしての執行力の問題は解決されるが、批准していない国での執行が問題となる事案については、引き続き、これらの多段階での紛争解決手法は大きな意義を発揮するであろう。

Med-ArbやArb-Med-Arb等の多段階紛争処理条項を契約書に盛り込む上で最も重要な留意点としては、調停・仲裁への移行の流れについて交渉期間や回数等の明確な条件設定を行い、上位の紛争解決の仕組みにエスカレーションできるか否かに関する解釈上の紛争やこれに伴う紛争解決プロセスの停滞を避けるようにしておくことである。例えば、「60日間協議をしても解決しない場合には、調停に移行し、3回の調停を行っても紛争が解決されなかったときは、仲裁へ移行する。」等と定めることが、多段階紛争処理条項の円滑な運用、ひいては効率的な紛争解決につながる。

また、調停人と仲裁人の兼任は、紛争解決の効率化・迅速化に資するとの考え方もある一方で、そのようにすると、裁定者にバイアスを持たれることを懸念して調停における自由な発言が制約されかねないとの考えにより、調停人と仲裁人は異なる者を選任することも多い。JCAA商事仲裁規則58条は、この点を原則とし(同条1項)、更に「当事者の合意がない限り、調停手続で当事者がした提案、自白その他の陳述又は調停人の示した提案を仲裁手続において証拠として提出してはならない。」と定めており、調停における自由で柔軟な当事者間の対話を可能としている(同条3項)。裁定者が増えるという点は、コストが嵩むことには繋がるため、兼任を許すことを望む場合には、予めこの点も定めておくのが良いであろう。

なお、具体的な多段階紛争処理条項の文言についてはJCAAの標準文言が参考になる(https://www.jcaa.or.jp/en/mediation/agreement.html)。多段階紛争処理条項の内容が複雑になればなるほど、実際に紛争が発生した場合に有効に機能するか否かについて、法律専門家の助言を得るなどしてあらかじめ吟味しておく必要がある。

[1] Queen Mary University of London, White & Case, 2021 International Arbitration Survey: Adapting arbitration to a changing world, page 7 (https://arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/LON0320037-QMUL-International-Arbitration-Survey-2021_19_WEB.pdf)