ブログ

【速報】【米国】【商標】最高裁が「Trump Too Small」商標を拒絶した不登録理由を合憲と判断

2024.07.26

背景

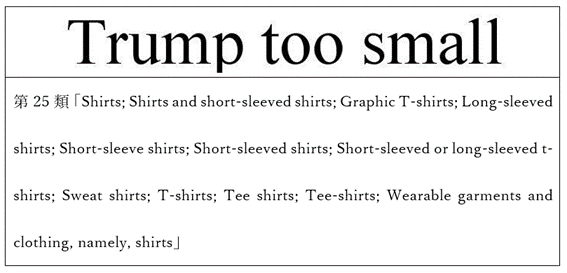

2024年6月23日に、アメリカ最高裁判所は、「Trump Too Small」という商標の登録出願を、アメリカ特許商標局(USPTO)が拒絶した根拠とされた生存中の特定の個人を示す商標を承諾無しに登録できないとするアメリカ商標法2条(c)(以下、氏名条項)を合憲とする判決を出した。(Vidal v. Elster, 602 U.S. 286 (U.S. 2024)) この判決の被上告人Elsterは、2016年大統領候補討論会におけるマルコ・ルビオ上院議員とドナルド・トランプ元大統領のやりとりから思いついた「Trump Too Smallトランプは(人格的に)小さすぎる」という語句を商標としてTシャツ等の衣料品に使用するため、商標登録出願(US Serial No. 87749230)をした。

USPTOは、氏名条項と生存しているかどうかに拘わらずある者との関係を偽って示唆する標章を登録できないとするアメリカ商標法2条(a)(15 U.S.C. §1052(a))に基づき、Elsterの出願を拒絶した。Elsterは、「Trump Too Small」は、政治家に対するコメントや批判として、表現の自由が政府の利益より優先されるので、政府の制限的行為には厳格な基準の審査(scrutiny)が適用されるべきと主張した。その基準では、2条(a)及び(c)がElsterの表現の自由を侵するため、違憲で無効であるという理由で拒絶査定不服審判を請求した。審判部は両方の拒絶理由に依拠する必要は無いと判断し、2条(c)のみに基づいて拒絶査定を支持し、当該不登録事由を違憲とするElsterの主張を退けた。

CAFCは、氏名条項は政治的視点については中立であるが、少なくとも内容によっては表現の自由を制限するので、中間的な基準の審査が行われるべきと判断した。そのうえで、氏名条項は政府の重要な利益を促進するものではないので、中間的な基準の審査を適用してもUSPTOの出願拒絶処分は違憲であるとして、USPTOの審決を取り消した。(In re Elster, 26 F.4th 1328 (Fed. Cir. 2022)) USPTOは、この判決を不服として最高裁に裁量上告受理申立を行い、最高裁は氏名条項の合憲性を審査するとして申立を受理した。

最高裁判決の概要

最高裁は、2017年及び2019年に、商標法2条(a)の不登録事由を違憲と判断していたが、氏名事項については合憲と判断した。最高裁の分析は、表現の自由を保障するアメリカ連邦憲法修正第一条(First Amendment)に基づき、国民によるメッセージや思想等の表現に対し、政府が制限したり負担を課したりすることを禁ずる判例法と、この判例法の下で無効とされた2件の商標法不登録事由の先例の解説で始まる。この判例法によると、このような制限行為は、表現の内容で差別されるものと表現の内容に中立なものに区別され、前者は違憲の推定を受け、政府の重要な利益のために必要な最低限の範囲で、そのような行為が行われる場合のみ合憲とされる。特に、後者の制限のうち、表現者の視点で差別する表現内容によるものは、最も厳格な基準で審査されるとする。最高裁は、この厳格な基準を適用し、中傷的(Disparage)な事項を含む標章に対する2条(a)の不登録事由を違憲とし(Matal v. Tam, 582 U.S. 218 (U.S. 2017))、不道徳でスキャンダル的な事項を含む標章に対する2条(a)不登録事由を違憲と判断したとした。(Iancu v. Brunetti, 588 U.S. 388 (U.S. 2019))

一方、氏名を使用する方法に拘わらず他人の氏名を承諾なく使用する標章を不登録とする氏名条項は、明白に特定の視点に対する差別するものではなく、承諾無く他人の氏名を含むという内容で差別するものであるとした。そのうえで、内容で差別し商標登録を制限する規定の合憲性を判断するのは初めてであるとして、一般に内容で差別する表現への制限を違憲と推定し適用するより厳格な基準が視点に中立な商標登録の制限の審査にも適用されるか審理した。

最高裁は、まず、商標制度の歴史を振り返り、修正第1条と商標法はアメリカ建国以来共存してきたと宣言し、最初の連邦法でも氏名のみから成る標章の不登録事由を含み、商標登録は常に標章の内容で制限されてきたとした。次に、氏名条項はコモンローの伝統に基づくものであるとし、そのような歴史的背景とコモンローの伝統から、内容で差別する商標登録の制限に、より厳格な基準を適用し審査する必要は無いと結論付けた。最後に、商標の出所表示機能にふれ、修正第1条を使って他人のグッドウィルにただ乗りすることは、禁止されるべきとした。更に、個人が自分の名前に対する権利を持つことは、コモンローの伝統であるとして、この伝統をくつがえす理由はみつからないとして、氏名条項を合憲と結論付け、CAFCの判決を破棄した。

知的財産権と表現の自由

日本では、商標登録出願について、憲法上の表現の自由を主張することは、あまりピンとこないが、アメリカでは、本件判決でも引用された2件の最高裁判決に加え、2023年のJack Daniels最高裁事件(Jack Daniel’s Props. v. VIP Prods. LLC, 599 U.S. 140 (U.S. 2023))においても、著名商標Jack Danielsのパロディによる表現の自由に基づくフェアユースが主張された。同じく2023年には、著作権と表現の自由に関するAndy Warhol最高裁判決(Andy Warhol Foundation v. Goldsmith, 598 U.S. 508 (U.S. 2023))も出されたこともあって、ソフト知財(アメリカでは、特許以外の知財の総称を指す)弁護士の間では、知財の表現の自由による制限が話題となっている。商標法2条に列挙される不登録事由は、(a)項に列挙される中傷的な標章の不登録事由が、Tam判決で、アジア系アメリカ人を揶揄する「Slant(つり目)」を含む標章の出願拒絶処分に関し違憲と判断され、同項に列挙される不道徳又はスキャンダラスな標章の不登録事由が、Brunetti事件で、「FUCT」という標章の出願の拒絶処分に関し違憲とされている。そのため、多くの法曹関係者は(c)項に規定される氏名条項も違憲と判断されると予想していたのではないか。おそらく、CAFCも同様に予想し、氏名条項を違憲と判断したと考えられる。

このような予想に反し、最高裁は、氏名条項を内容で差別する制限として、視点で差別する制限と判断した中傷的標章条項や不道徳・スキャンダラス条項と区別し、合憲と判断した。Elster判決は、9人全員の最高裁判事が合憲と判断した全員一致判決であるが、Barreteの判事による同意意見は、歴史やコモンローの伝統に基礎づけるだけでは合憲と判断する理由として不十分で、内容で差別する制限も違憲と推定されるので、合憲判断のテストを明確にすべきであったと合憲の理由の部分で異なる意見を述べ、全体判決を批判する。そのためか、全体判決も、視点に中立だが内容で差別する制限が、全て合憲と判断されるわけではないとしてElster判決の射程範囲が狭いことを強調している。

現在の連邦最高裁は、共和党大統領任命の判事が9人中6人を占め、保守的な傾向が強い構成となっている。保守的な判事は知財権利者に有利な判断をするという実証研究もあり(Matthew J. Sag, et al, The Effect of Judicial Ideology in Intellectual Property Cases, American Law and Economics Association Annual Meeting、131 (2008) )、 2023年の2件の表現の自由と商標、表現の自由と著作権を扱う事件では、いずれもフェアユース適用を否定し、知財権利者よりの判断がされている。Elster事件の判決も、表現の自由より歴史・伝統を理由に商標を重視する判断であるが、USPTOの商標登録制限の権限を認めるという点では、必ずしも知財権者に有利な判断とは言えない。Elster事件では、民主党オバマ大統領任命のSotomayor判事が全体判決を書き、二つの同意意見は、それぞれトランプ大統領任命のBarrett判事とKavanaugh判事が書き、ブッシュ大統領任命のRobertチーフ判事とThomas判事、オバマ任命のSotomayer判事が一部同意しているため、特に保守的な傾向は顕著ではない。民主党任命の3人の判事(Kegan, Sotomayor, Jackson)が反対意見を書き、保守とリベラル判事の対立が鮮明になった連邦政府の権限を大幅に制限するLoper Bright enterprise事件(Loper Bright Enters. v. Raimondo, 219 L. Ed. 2d 832 (U.S. 2024))とは、対照的である。

日米比較及び出願実務上の注意点

Elves事件で問題となったアメリカ商標2条(c)項は、「生存中の特定の個人を示す名称,肖像又は署名から成り,又はそれらを含み (ただし, 当該生存者からの書面による承諾を得ている場合を除く),又は死去した合衆国の大統領の氏名,署名又は肖像であって,その未亡人が生存している期間におけるものであること(ただし,未亡人の書面による承認を得ている場合を除く)」に該当するときには、登録を拒絶すると規定する。この不登録事由は大統領以外の個人については、生存者にのみ適用され、当該個人のプライバシーやパブリシティの権利の保護を目的とする。(University of Notre Dame du Lac v. J.C. Gourmet Food Imports Co., Inc., 703 F.2d 1372 (Fed. Cir. 1983) )Individualという文言が使われているため、自然人に限られる。但し、承諾が必要なのは、①商標に含まれる氏名から一般公衆によって認識される知名度を持った個人に限られ、且つ、②指定商品・役務の分野で知られているか、商標が使用されるビジネスと広く関係しているため、一般公衆が指定商品・役務と個人との関連性を想起する場合に限られる。(Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP 1206)これらは、アメリカの一般公衆を基準に判断される。

日本にも、アメリカの氏名条項と同様に、商標の構成中に他人の氏名を含むものは、当該他人の承諾が無い限り、登録を受けることができないとする規定が存在する。(商標法第4条第1項第8号)日本特許庁は、出願に係る商標や他人の知名度にかかわらず、同姓同名の他人の全員の承諾が得られなければ、商標登録出願を拒絶する実務を採用してきたが、2024年4月から施行された改正商標法の下では、一定の知名度を持つ他人から承諾を得れば登録を受けられるようになった。具体的には、承諾な必要な氏名を他人による商標登録により人格権侵害が生じる蓋然性が高い、商標の使用をする商品又は役務の分野の需要者の間に広く知られているものに限り、承諾が必要とされる。他人には、自然人に限るアメリカ法と異なり、法人や権利能力無き社団も含まれるとされるが、現存する者を対象としている。審査官は、他人の氏名に知名度のある場合には、承諾に加え、①商標の使用をする商品又は役務の分野の需要者の間に広く知られている他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること及び②商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないことを確認できた場合のみ、氏名条項に基づく拒絶理由を出さない。日本法では、他人の知名度があるかどうかで判断し、知名度と商品サービスと個人との関連性を要するアメリカ法の基準とは異なる。更に、2条(c)の審査では、個人と出願人の関係や不正目的が無いことを確認することは無い。従って、日本では拒絶される氏名も、アメリカでは登録される可能性があるので、注意を要する。

Member

PROFILE