ブログ

【知的財産ランドスケープ】LiDAR(前編)

2024.08.15

はじめに

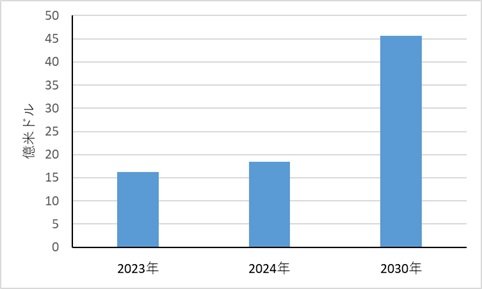

LiDARは、Light Detection And Rangingの略語であり、光による検知と測距を行う技術です。LiDARは対象物までの距離だけでなく、形状や位置を正確に検知することができるため、建設分野、測量分野、製造業分野など、様々な分野でLiDARが利用されています。特に、複数の対象物の三次元的な位置関係や対象物の性質の違い(例えば、人なのか、障害物なのか)を精密に把握する必要がある自動運転技術で活用されています。現在もLiDARに関する研究開発が活発になされており、株式会社グローバルインフォメーションの調査によれば、2030年の市場規模は40億米ドルを超えると予想されています。

LiDAR市場規模予測

※出典:株式会社グローバルインフォメーション

日本政府は、「官民ITS構想・ロードマップ」において、世界に先駆けた自動運転システムの実現と世界的な産業競争力の強化等を目指しており、LiDARの研究開発に関しても政府の政策面・資金面での後押しが期待されています。一方で、LiDARはコスト、小型化の観点で未解決の課題を有しています。また、高解像度化や、長距離検知と安全性との両立等の高機能化の面でも改善の余地があります。

日本国内では、トヨタ、DENSO、Hondaといった自動車関連産業の企業のみならず、ソニー、パナソニックといった電機メーカー等の幅広い企業がLiDARの開発を進めており、LiDARを用いた自動運転の実証実験も行われています。一方、米国や中国では既に無人の自動運転タクシーサービスが提供されています。また、ドイツでは世界各国に先駆けて、自動運転に対応した法律を制定しています。これらの国々は、自動運転の実用化の面で日本の一歩先を進んでいるともいえます。

今回は、自動運転システムにとって重要な技術であるLiDARについて、特許の観点から俯瞰した内容をご紹介します。

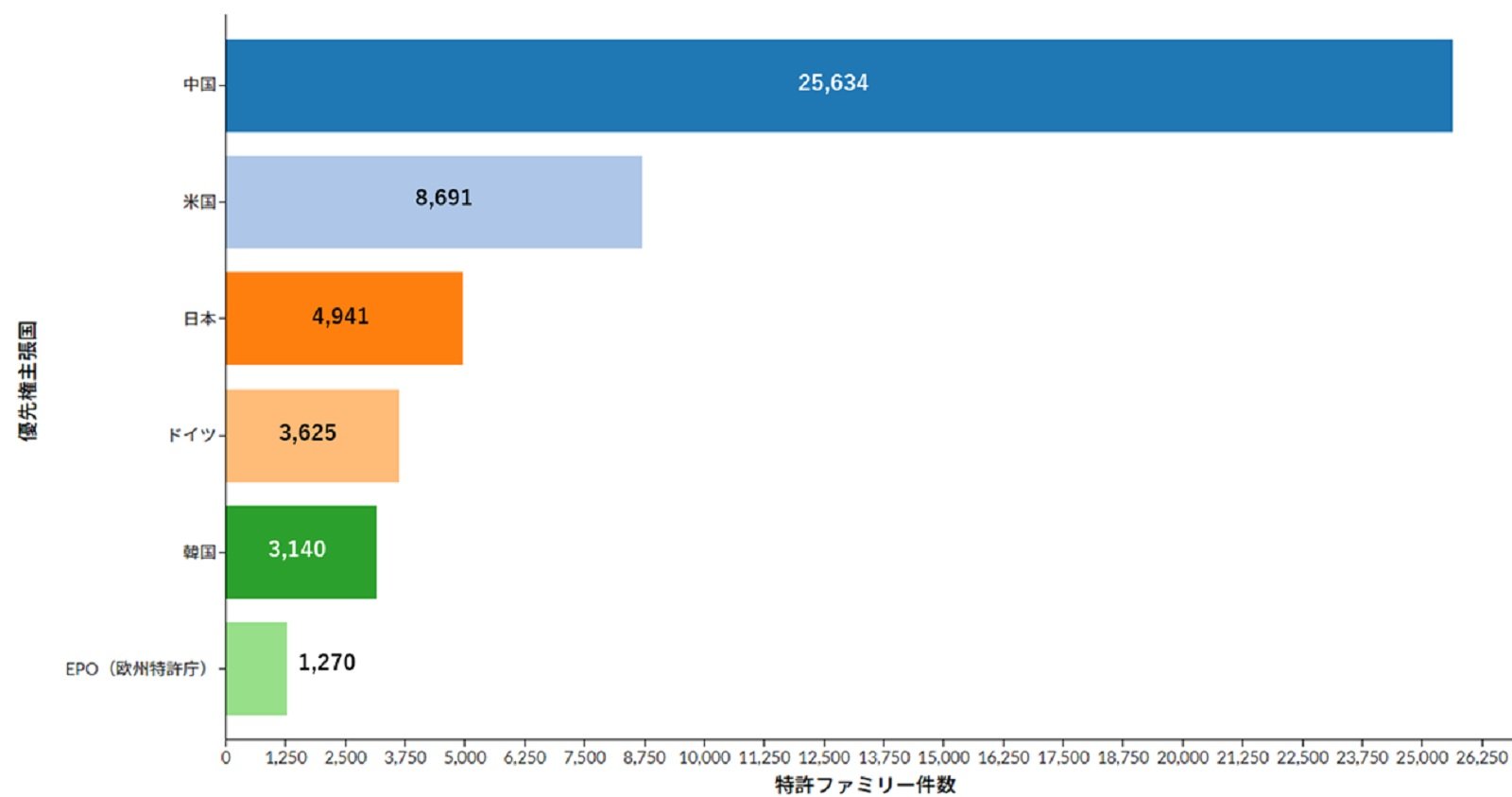

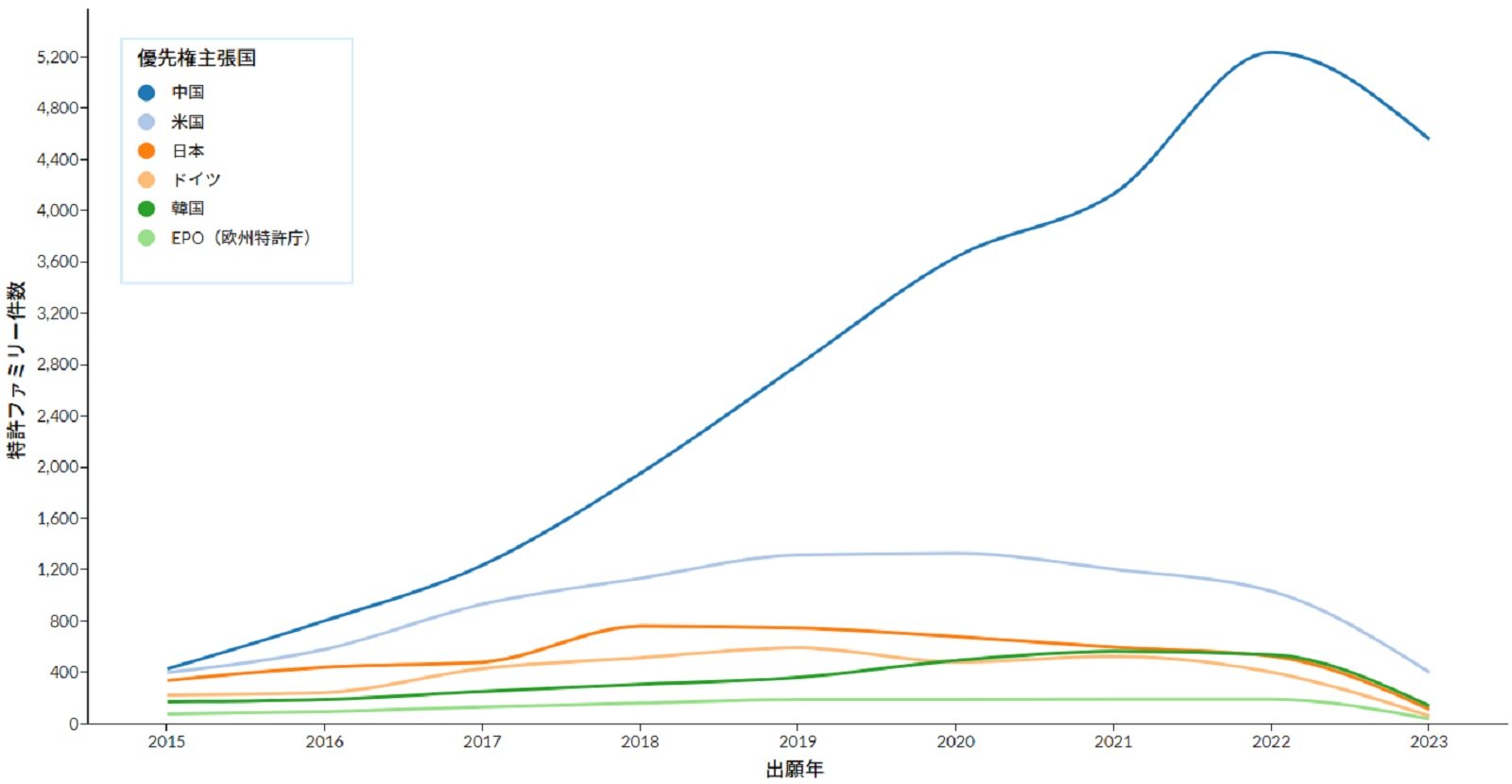

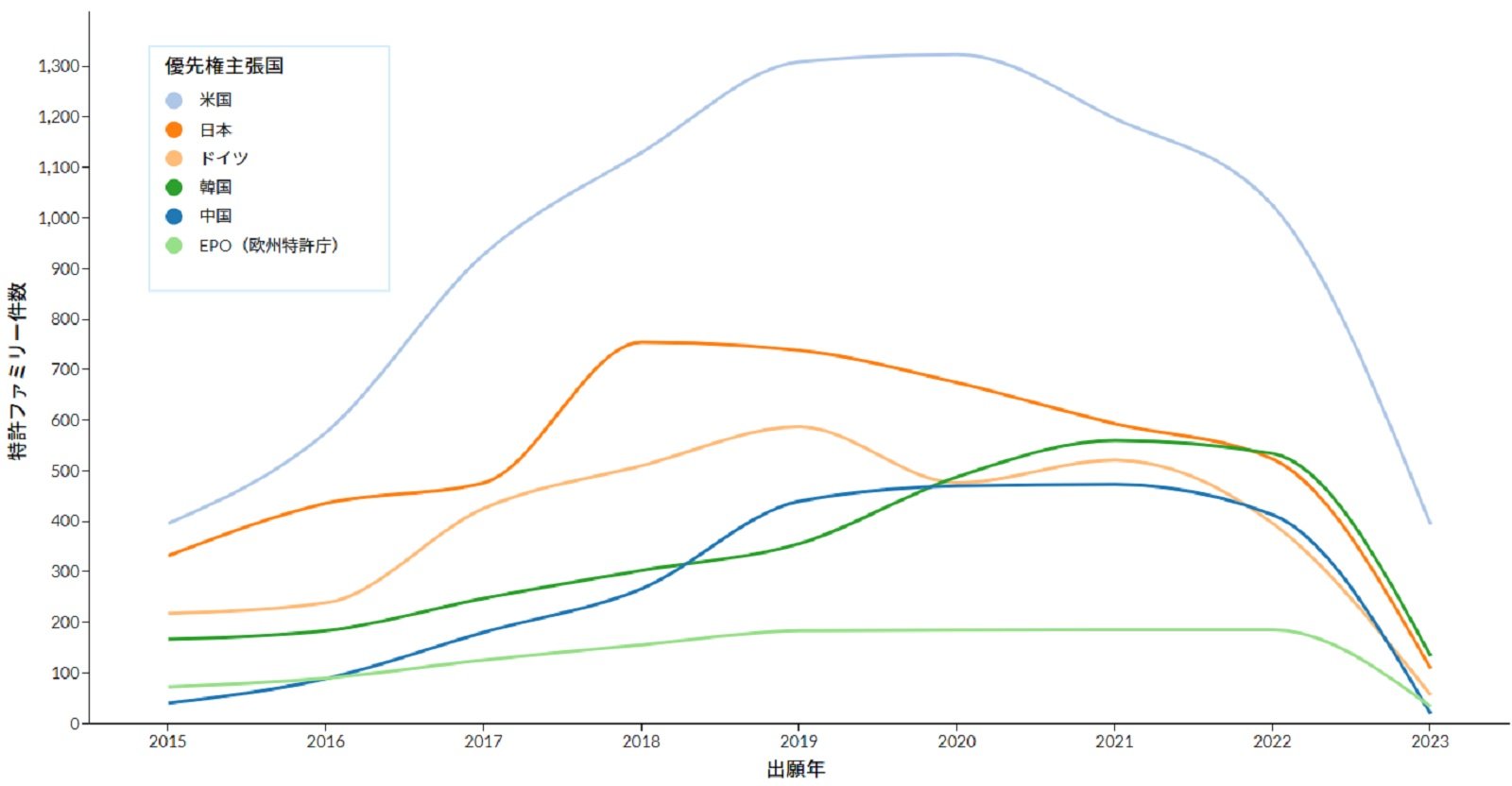

優先権主張国別特許ファミリー件数

まずは優先権主張国別の、2015年以降に出願された特許ファミリー件数について調査した結果、中国が25,634件と突出して多く、次いで米国が8,691件、日本が4,941件、ドイツが3,625件と続きました。ここで優先権主張国とは、同一特許ファミリーのうち最初の特許が出願された国であり、主に出願人の国籍を示します。これを時系列で見ると、2015年以降の中国の特許ファミリー件数の増加が顕著であり、韓国も継続的に特許出願を積み重ねている一方、日本や欧米諸国は特許ファミリー件数が頭打ち又は減少傾向にあることが確認できます。

優先権主張国別特許ファミリー件数

※2023年の特許ファミリー件数については未確定値

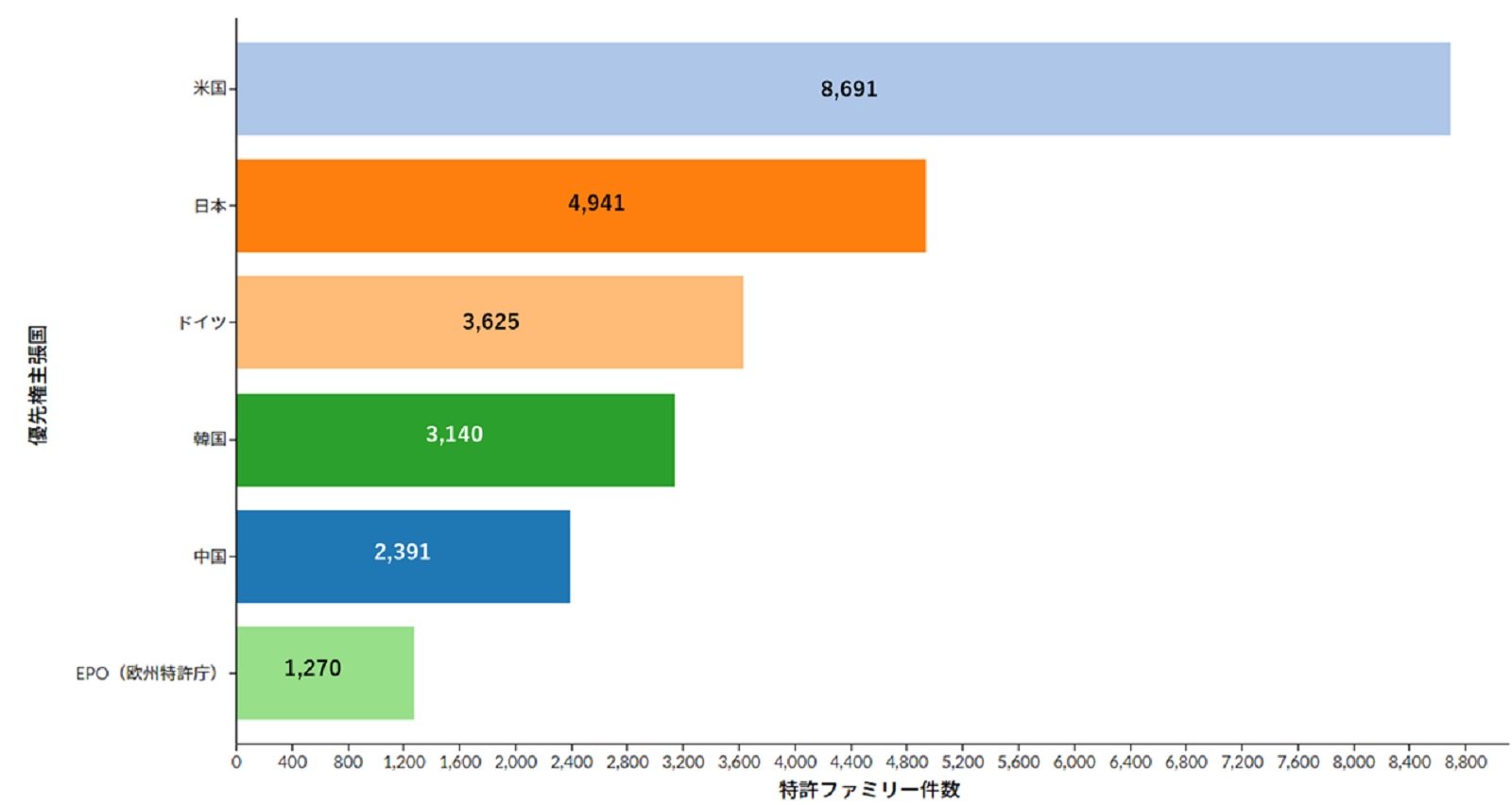

特許ファミリー件数(中国単独出願を除く)

上記のとおり、特許ファミリー件数だけを見ると中国に圧倒されているようにも見受けられますが、中国では補助金を目的とした実質的な内容のない特許出願(いわゆる非正常出願)の割合が非常に高いとも言われています。そのため、各国の状況をより正確に比較するため、中国にのみ出願された特許(中国単独出願)を除外して、再度調査を行いました。その結果、特許ファミリー件数のランキングは中国に代わって米国がトップに立ち、日本は2位に上昇し、中国は5位に後退しました。中国単独出願を除くことで、中国への特許出願の90%以上が中国単独出願であることがわかります。

優先権主張国別特許ファミリー件数(中国単独出願除く)

※2023年の特許ファミリー件数については未確定値

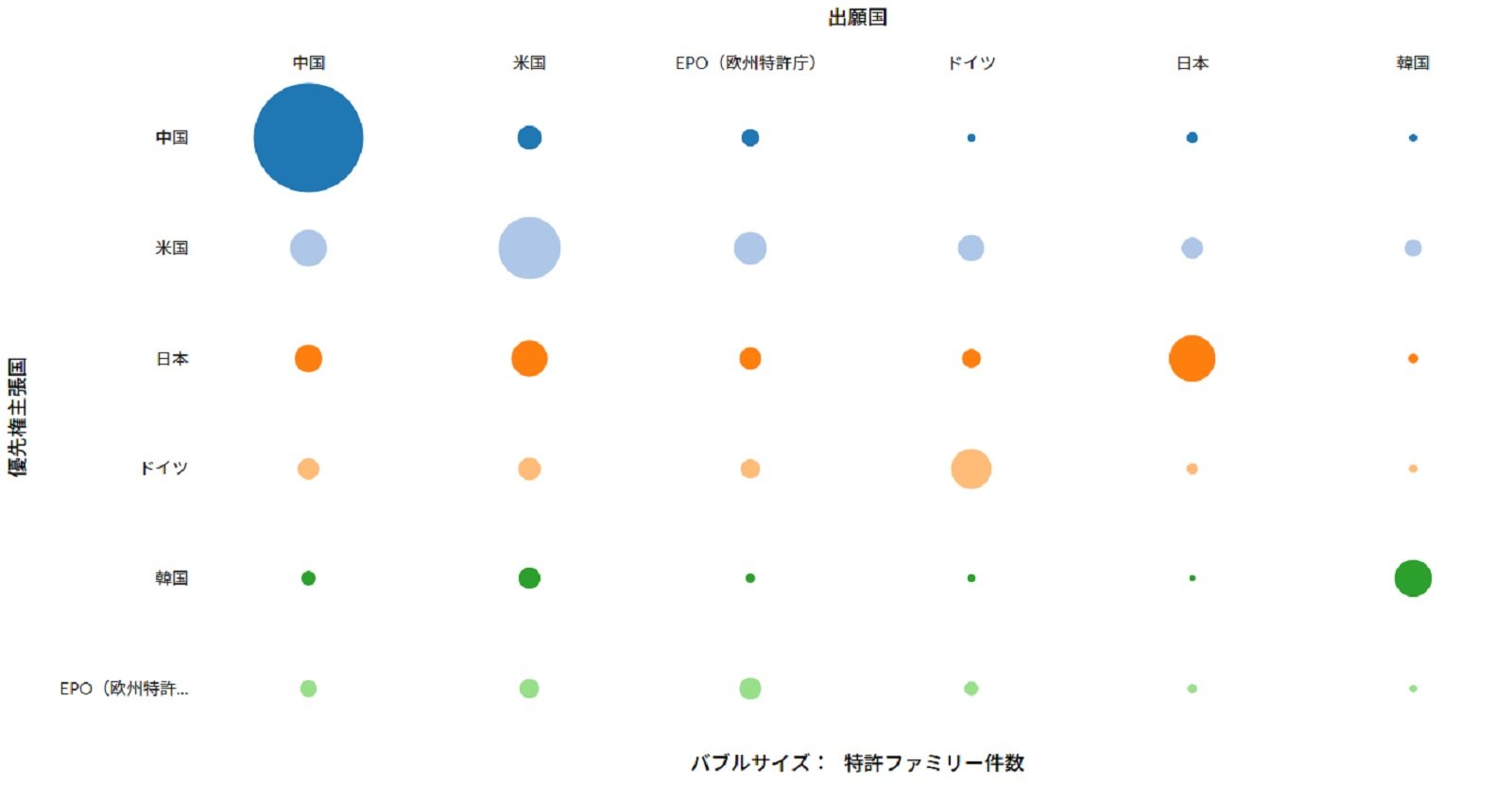

以下は、縦軸を優先権主張国、横軸を出願国としたマトリクスマップですが、こちらのマップからも中国を優先権主張国とする出願は、ほとんど中国のみに出願されている中国単独出願であることが確認できます。一方、中国以外の主要国は、自国以外の国にも幅広く出願していることが確認されます。

優先権主張国×出願国マトリクスマップ

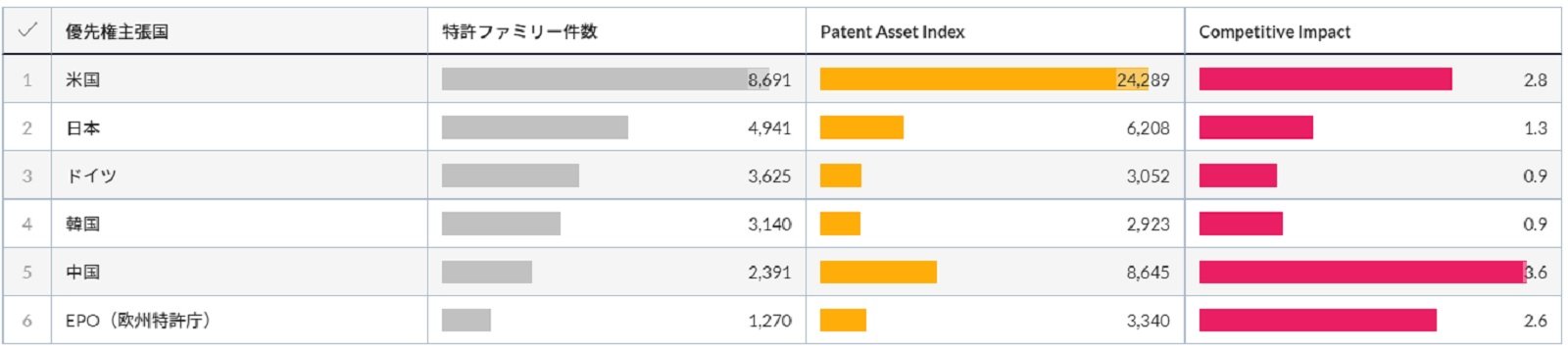

特許スコア(中国単独出願を除く)

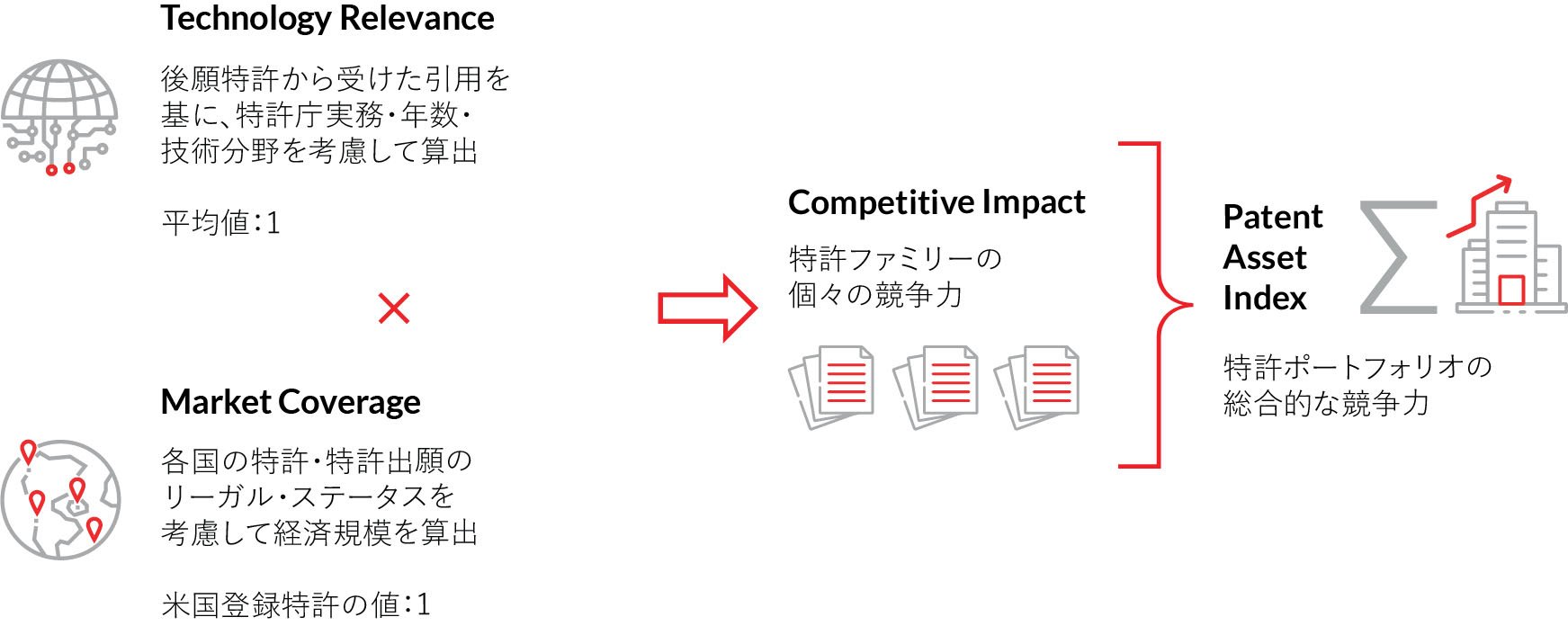

続いて、特許調査・分析のための商用ツール「米レクシスネクシス社のLexisNexis® PatentSight+(以下、PatentSight+)」を用いて、2015年以降に出願された特許について、各優先権主張国の特許スコアを評価しました(ここでも中国単独出願は除いています)。PatentSight+は「Patent Asset Index」(PAI)という指標を用いて特許の価値を評価します。PAIは特許ポートフォリオ全体の総スコアを示し、「Competitive Impact」(CI)は特許ファミリー1件あたりのスコアを示します。また、CIは技術的価値を示す「Technology Relevance」(TR)と市場的価値を示す「Market Coverage」(MC)を掛け合わせることで算出され、PAIはCIの合計によって算出されます。

PAIの算出方法

優先権主張国別特許スコア

PatentSight+で算出したスコアは、米国や欧州においてやや高めに出る傾向がありますが、PAIに関して、日本は欧州を抑えて、米国、中国に次ぐ第3位でした。一方、平均スコアを示すCIでみると、欧州が日本を上回り、日本は第4位でした。つまり、本ツールを用いた指標によると、日本では出願された特許ファミリー件数は多いものの、価値の高い特許の割合が、主要国の中ではやや低いという結果になっています。中国については、CIが最も高いことから、価値の高い特許については中国国内だけでなく、中国以外の国にもしっかりと出願されていることが示唆されます。

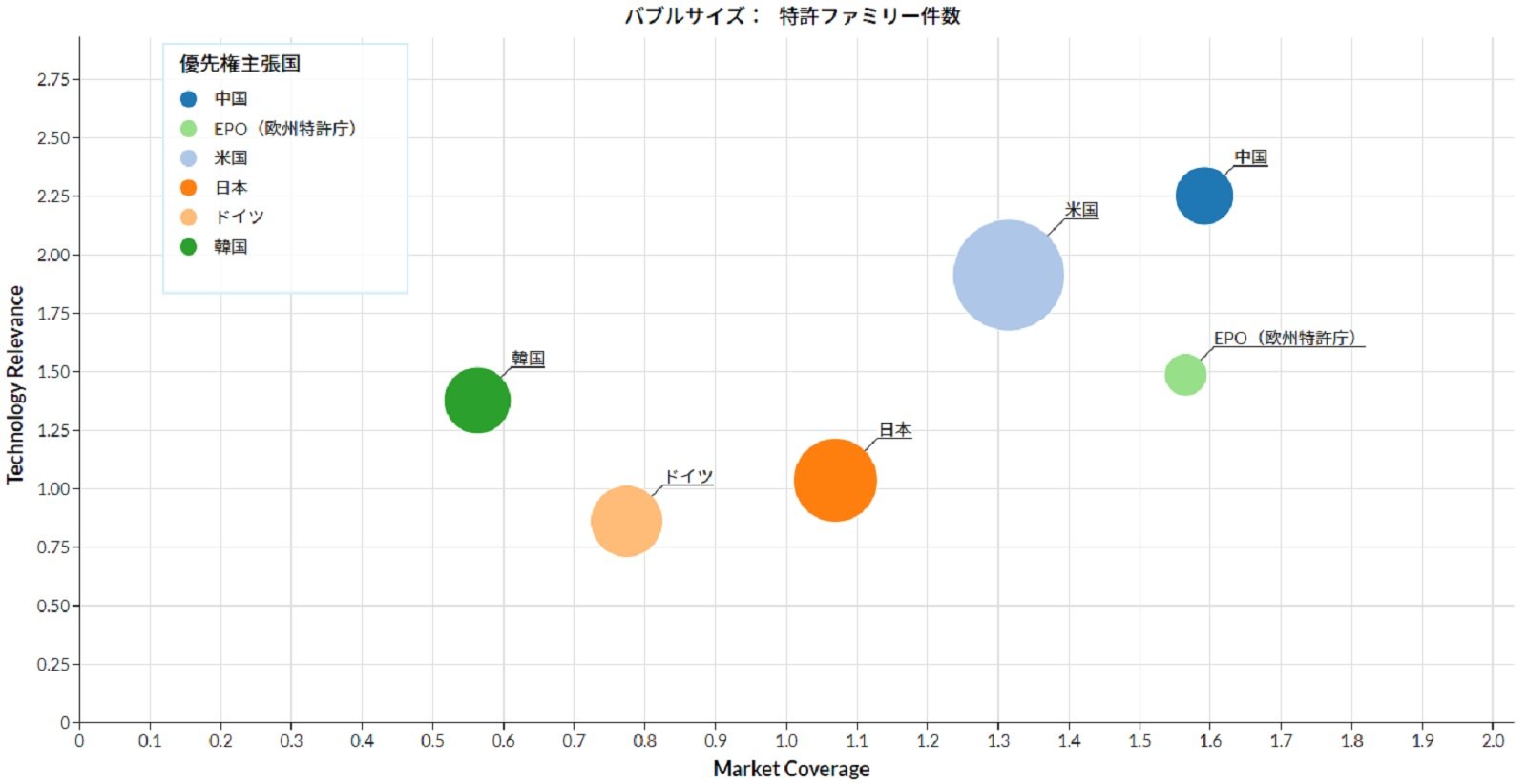

続いて、各国特許の技術的価値と市場的価値を確認するために、CIをTRとMCに分解し、縦軸にTR、横軸にMCを設定して、優先権主張国別のバブルチャートを作成しました。

優先権主張国別TR×MCバブルチャート

上記バブルチャートに示されているように、中国、米国、欧州が高いTR及びMCを有することがわかります。米国、欧州に関しては、特許公報が主に英語文献であるためアクセスしやすいことに加え、米国や欧州で自動運転の実証実験・商用化が進んでおり、技術的にも市場的にも注目を集めているため、高いTR及びMCを有すると考えられます。中国に関しては、中国単独出願を除いており、英訳された特許公報が発行されている割合が高いと考えられるため高いTRを有すると考えられます。また、中国においても自動運転の実証実験・商用化が進んでいるため、高いMCを有すると考えられます。

日本は、中国、米国、欧州を除いた各国の中では、高いMCを有しており、市場的価値については比較的高い評価を受けていることがわかります。一方で、TRは低い水準となっており、後願の特許に引用される回数(被引用回数)が少ないことを示しています。特許の被引用回数だけでその技術的価値を完全に評価することはできませんが、一般的な論文と同様に、被引用回数は特許の注目度や影響力を示す重要な指標の一つとされています。この点、日本のTRが他国と比較して相対的に低いことは懸念材料であると思われます。

次回は、LiDAR関連の特許出願について、プレイヤーの観点から見ていきます。