ブログ

日本版コンセント制度の導入と審査におけるポイント③

2025.07.09

コンセント制度を用いた登録例

最後に、実際にコンセント制度を用いて併存登録された商標の例を見てみましょう。

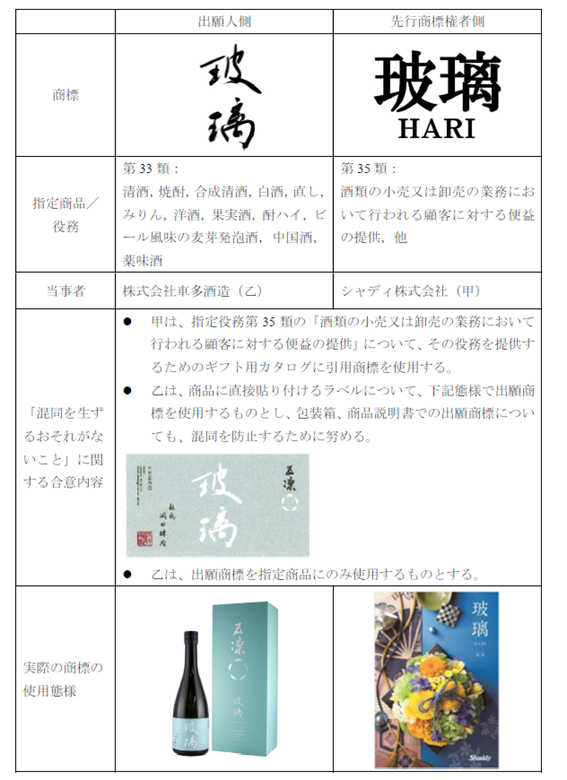

・登録例1

上記登録例は、コンセント制度の利用による登録第1号です。出願人の商標(登録第6916217号)は、行書体風に「玻璃」と縦書きで記載されているのに対し、先行商標権者の商標(登録第5991116号)は、楷書体の「玻璃」と欧文字の「HARI」が二段で記載されています。そのため、商標自体は非常に近い構成からなるものといえます。指定商品・役務は、出願人側が上記のような各種酒類の商品について、先行商標権者側は酒類の小売等役務を指定しています。そのため、類似群コード上は出願人商標の全ての商品が先行商標権者の指定役務と抵触関係にあります。

出願人は、2024年4月1日の商標登録出願後、まだ拒絶理由通知書が発行されていない2024年7月5日に上申書を提出し、先行商標権者からの承諾書、「混同を生ずるおそれがないこと」を示すための合意書、及び両社のウェブサイトの企業概要ページ部分を印刷して提出しています。これに対し、特許庁は2025年3月25日に登録査定を発行しています。上申書の提出から登録査定までは8か月と一定の期間を要しているものの、出願人は追加資料の提出を求められることなく登録査定を受けており、スムーズな登録であったといえます。

「混同を生ずるおそれがないこと」を示すために提出された合意書では、出願人は実際に商品に貼付するラベルを提示しています。これを見ると、「玻璃」の文字が中心に大きく記載されているものの、右上に「五凛」の文字や図形、左側には杜氏の氏名や印影が配置されていることが分かります。審査官は、このような商標の具体的な使用態様をふまえて、混同を生ずるおそれがないと判断したものといえます。

本件では、一方は商品、他方は小売等役務という商品・役務間の一定の差異はあるものの、商標同士の類似性は高いものです。また、出願人が示した商標の使用態様を見ても、「玻璃」の文字はラベルに記載された他の構成要素と比較して大きく、またラベルは瓶に巻き付けて使用するという特性上、正面からは「玻璃」以外の構成要素は把握しにくいという特徴があるといえます。しかし、特許庁は併存登録を認めていることから、「混同を生ずるおそれがないこと」のハードルをむやみに上げることはしなかったものと評価できます。

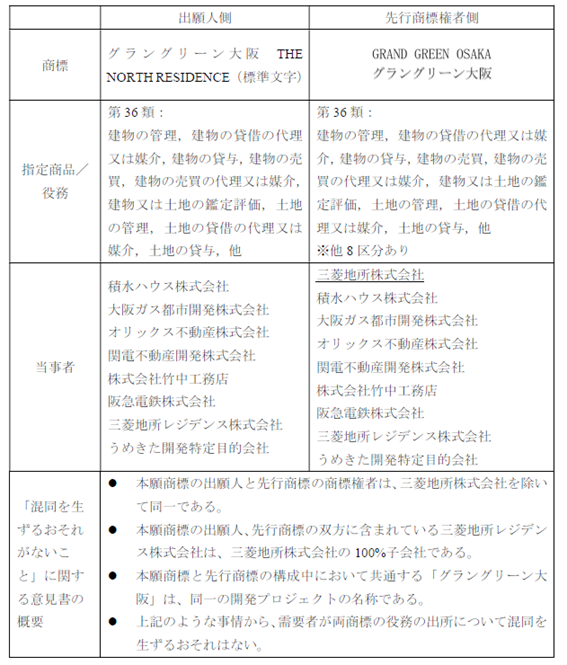

・登録例2

上記登録例は、コンセント制度の利用による登録第2号で、出願人の商標(登録第6927596号)の出願に対して先行商標権者の登録商標(登録第6568955号)を引用した拒絶理由通知書が発行されたため、その応答時に承諾書を提出すると共に、意見書で双方の関係について説明がなされたものです。

本ケースは、出願商標、引用商標が同一の開発プロジェクトを指す名称であり、出願に係る商標の共同出願人8社と、引用商標の権利者9社のうち三菱地所株式会社を除く8社は共通しているという特殊なケースです。そのため、そもそも出所混同は観念しづらいケースといえます。従来から、親子会社のような支配関係を有する企業間では、支配関係の主張・立証に加え、引用商標権者が出願に係る商標の登録を了承していることを証明することで、登録が認められていました。しかし、本ケースのように双方が支配関係にない場合は従来の制度が利用できなかったため、コンセント制度の活用が期待されます。

また、グループ会社同士の商標についてもコンセント制度は利用可能です。グループ会社間の場合、グループ会社同士でない場合と比較して混同を生ずるおそれを否定しやすくなると考えられているため、出願商標を早期に登録に導くための手法として、コンセント制度の活用は有効な手段と考えられます。

おわりに

コンセント制度は、企業等による知的財産の更なる活用や、国際的な制度調和の観点から導入されました。そのため、同制度は広く活用されることが望まれますが、出願人によるコンセント制度の利用意欲は、制度の使いやすさに大きく左右されると考えられます。そして、その使いやすさは、今後の特許庁における審査の運用に大きく依存するものと思われます。特に、「混同を生ずるおそれがないこと」についてはまだ判断の難しいケースが多く、審査例の蓄積を待つ必要があります。「混同を生ずるおそれがないこと」の解釈が緩やかに過ぎると需要者の保護に反する側面がある一方、厳しい解釈の結果登録のハードルが高くなり過ぎると、使いにくい制度との印象を持たれてしまうおそれがあります。コンセント制度の利用が敬遠されると、結局従来どおりアサインバックの利用が中心となってしまう可能性もあります。そのため、今後も特許庁による審査の動向を注視しつつ、必要に応じて意見や要望を特許庁に伝えていくことが重要です。

日本版コンセント制度の導入と審査におけるポイント①はこちら

日本版コンセント制度の導入と審査におけるポイント②はこちら