ブログ

【英国】【商標】商標権侵害の成否の判断における購買後の事情考慮を認めた最高裁判決の紹介〔UMBRO事件〕

2025.07.14

はじめに

日本の商標権侵害及び周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項号)においては、商品の購買時における混同の有無を問題とするのが伝統的な枠組みである。他方で、これの時的拡張を認め、購買後の混同(post sales confusion)についても商標権侵害及び周知表示混同惹起行為を認めるべきか否かについては、なお議論がある。日本においては、地裁レベルでこれを肯定した例もあるものの(東京地判平成19年5月16日・平成18年(ワ)4029号〔ELLE GARDEN事件〕、ただし、控訴審において否定)、現時点で見解の統一をみていない。

この論点に関連して、2025年6月24日、英国において、商標権侵害の成否の判断において購買後の事情を考慮することを認めたUMBRO事件最高裁判決(Iconix Luxembourg Holdings SARL v Dream Pairs Europe Inc and another, [2025] UKSC 25)が下されたので、以下でこれを紹介する。なお、本判決では、控訴審の審理範囲も争点となったが、ここではその点については割愛し、購買後の混同に関する判断の紹介にとどめる。

事実

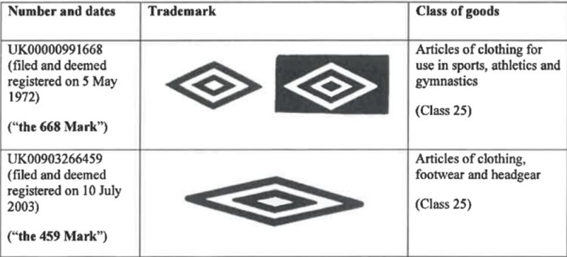

原告Iconix Luxembourg Holdings SARLは、著名なスポーツブランド「UMBRO」のオーナーであり、同ブランドに関して、スポーツウェアやシューズを指定商品とする以下の登録商標(以下「UMBROマーク」という。)を保有していた。

※判決文から引用

原告は、2021年7月19日、被告Dream Pairs Europe Inc及びTop Trading Group Inc.による以下のロゴマーク(以下「DPマーク」という。)を付した靴(以下「被告商品」という。)の販売行為が、英国商標法10条第2項(b)等に基づき、原告のUMBROマークにかかる商標権を侵害するとして、被告らに対して訴訟提起をした。

※判決文から引用

英国商標法10条2項(b)に基づき商標権侵害が成立するためには、①英国内における標章の使用であること、②取引に関連して使用されていること、③商標権者の同意なく使用されていること、④当該標章は登録商標と少なくとも類似していること、⑤当該標章が登録商標に係る指定商品役務と少なくとも類似する商品役務に使用されていること、⑥混同のおそれが認められること、という6つの要件を満たす必要がある。この点、商標の類似性と混同のおそれの有無とがそれぞれ独立した要件として列挙されている点が、混同のおそれの有無を商標の類否や商標的使用の要件の中に取り込んで考慮する日本の商標法のもとにおける商標権侵害の成否と異なる点であるが、英国商標法上は、④商標の類否に関して、何らかの類似性が認められる限り、その程度が低い場合であっても、種々の事情を総合的踏まえ混同のおそれの有無を検討し、商標権侵害が成立するか否かを検討しなければならないとされる。本件において、①〜③及び⑤については当事者間に争いがなく、④UMBROマークとDPマークとの類否、及び⑥混同のおそれの有無が争点となった。

第一審は、UMBROマークとDPマークとの間には、ごくわずかな類似性しか認められないとして、混同のおそれはないと判断し、原告の請求を棄却した。これに対し、控訴審は、被告商品の購買後の事情として、実際に着用された被告商品に付されたDPマークを上から見下ろす形で目にするという購買後の事情を第一審が適切に考慮していなかったと指摘し、このような事情を踏まえれば、UMBROマークとDPマークとの間には中程度以上の類似性が認められ、購買後に混同を生じるおそれがあるとして、第一審判決を取り消した。

これを不服として、原告が上告した。

判決

最高裁は次のとおり、商標権侵害の成否の検討に際して、購買後の事情を考慮することも許されるとしつつも、結論としては、第一審の判断を支持し、商標権侵害を否定した。

まず、商標の類否に関して、被告らは、これを検討する際には、各商標を横並びで比較検討するべきであり、購買後の事情(本件では、被告商品を履いた他者を上から見る状況)は考慮してはならないと主張した。これに対して、最高裁は、被告らの主張を採用せず、現実的かつ代表的な購買後の事情(”Realistic and representative post-sale circumstances”)は、商標の類否及びその程度を検討する際に考慮することができると判断した。また、最高裁は、商標間のもともと存在する内在的な類似性(existing and intrinsic similarities)を否定するために考慮することはできないものの、これを肯定する方向には考慮することができると判断した。

また、混同のおそれの有無に関して、被告らは、購買後の混同は、購買後の後続する取引における出所表示機能が損なわれ損害が生じる場合のみ考慮されるべきであり、購買後の混同が実際に消費者の購買行動に影響与えないのであれば商標権侵害の成立を否定するべきであると主張した。これに対して、最高裁は、購買後においても、商標は出所表示としての機能を有しており、購買時か購買後であるかを問わず、出所の誤認が生じるのであれば商標の出所表示機能に損害が生じているといえる等として、購買後の更なる取引において混同のおそれが生じているか否かを問わず、購買後の混同に基づき商標権侵害の成立を認めるべきと判断した。

このように、最高裁は、商標権侵害の成否の判断において、購買後の事情を広く考慮してよいとの判断を示しつつも、結論としては、第一審の判断を支持し、商標権侵害の成立を否定した。

コメント

本判決は、「realistic and representative post-sale circumstances(現実的かつ代表的な購買後の状況)」を商標の類否の検討段階で積極的に考慮し得ると判断した点、さらに後続の取引過程において混同が生じていなくとも、購買後に混同のおそれがあれば商標権侵害の成立を認め得るとした点において、商標権侵害の成立を比較的広く認める立場を示したものとして特徴的であり、商標の出所表示機能が単に販売時点に限られず、商品が消費者や第三者によって使用・着用される購買後の段階においても保護されるべきとの考え方を明らかにしたものといえる。本件は外国判決ではあるものの、購買後の混同を積極的に評価し得るかという点について事例が少ない日本においては、出所表示機能の保護の射程を購買後の状況まで広く捉えることの是非や、その判断枠組みを検討する上で、一つの重要な示唆を与えるものといえる。

Member

PROFILE