ブログ

【欧州】【商標】EU地理的表示保護の画期的な転換点となる欧州一般裁判所判決の紹介〔NERO CHAMPAGNE事件〕

2025.08.22

はじめに

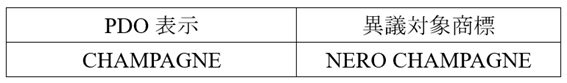

2025年6月25日、欧州一般裁判所(EU General Court)が下した「NERO CHAMPAGNE」事件に関する判決(Case T‑239/23)は、原産地表示、特にPDO(Protected Designation of Origin:保護原産地呼称)である「シャンパーニュ(シャンパン)」の保護に新たな道筋を示すものです。この判決は、6年に及ぶ法的紛争に終止符を打ち、「地理的表示(GI)の保護を著しく強化するもの」であり、「この美しく、そして活気のある(原産地)呼称を、さらに保護するための新たな勝利!」と評されています。従来のEUIPO(欧州連合知的財産庁)による、PDOの仕様に適合する商品に限定されているかどうかから判断する形式的な判断基準を覆し、より厳格な判断基準を提示した点で注目に値します。

本稿では、この欧州一般裁判所でのNERO CHAMPAGNE判決を紹介するとともに、日本の商標実務、特に商標法第4条第1項第7号の「国際信義」の原則に基づく「CHAMPAGNE(シャンパーニュ)」の保護事例と比較します。

欧州一般裁判所における「NERO CHAMPAGNE」事件判決の概要

本件は、イタリアの企業が、「NERO CHAMPAGNE」という文字商標を欧州連合知的財産庁(EUIPO)に対し、以下に記載するシャンパンのPDOの仕様に適合する第33類の「原産地保護呼称“シャンパーニュ”の規格に適合するワイン」やその関連役務に2019年2月19日に申請したことに端を発します(Trade mark number 018024731) 。

33類: Wine complying with the specifications of the protected designation of origin “Champagne”

35類: Advertising; business management; business administration; office functions; sale, retailing and wholesaling, online sale and sale in shops of wine bearing the protected designation of origin “Champagne”, beer and non-alcoholic beverages

41類: Education, providing of training, entertainment, cultural activities; publication of texts (other than publicity texts), illustrations and periodicals, including electronic and digital publications, publication of CD-ROMs, books, journals, trade journals, newspapers, magazines and publications of all kinds (other than for publicity purposes) and in all forms, including electronic and digital publications; providing electronic publications online (not downloadable); videotape production; arranging of colloquiums, seminars, workshops, conferences, congresses and training courses for cultural or educational purposes, organisation of professional or public exhibitions and shows for cultural or educational purposes; publication of books; electronic desktop publishing; party planning; organising of training programmes; arranging of competitions and games (education or entertainment); public presentation of visual and literary works of art for cultural or educational purposes; wine-tasting events for educational purposes; teaching and providing of training relating to commerce, industry and information technology; arranging and conducting of colloquiums, congresses, conferences, seminars and training workshops for commercial and/or advertising purposes; all the aforesaid services being intended to present and promote wine bearing the protected designation of origin “Champagne”

これに対し、フランスのシャンパーニュ委員会(CIVC; Comité interprofessionnel du vin de Champagne)や国立原産地名称研究所(INAO; Institut national de l'origine et de la qualité )は、この商標はシャンパーニュのPDOの卓越した評判を不当に利用し、消費者に商品の真の性質について誤解を与えるという理由で欧州連合知的財産庁審判部(EUIPO Boards of Appeal)に対して異議を申立てました。また、フランスやイタリアの国家及び国際地理的表示ネットワークの組織であるoriGInがその異議申立のサポートを行った事案です。

従来の欧州連合知的財産庁の「限定理論」(すなわち、商標がPDOの仕様に適合する商品に限定されているかどうかに基づき判断)では、PDOを含む商標であっても、その商標がPDOの商品仕様に適合する商品に限定される限り、PDOの保護規定に違反しないと判断される傾向にありました。PDO保護の目的は消費者の誤認防止にありますが、限定理論の下では、消費者が当該商標の商品が地理的表示(GI)の商品仕様を満たしていると認識する限り、GIの保護目的は達成されると考えられていました。しかし、本判決は、この形式的な判断基準を明確に否定しました。

裁判所は、たとえPDOの商品仕様に準拠する商品に使用される場合であっても、商標がPDOの「評判の不当な利用」にあたるか、または「虚偽または誤解を招く表示」に該当するかを個別に判断する必要がある、と判示しました。特に、「Nero」(黒)という単語が、白またはロゼのみが認められているシャンパンのPDOの性質と矛盾する「黒いシャンパン」という誤解を消費者に与える可能性がある点を重視しました。

この判決は、PDOの保護を「商品仕様の遵守」という形式的な要件から、PDOが有する「評判の保護」という実質的な要件にまで拡大した点で、EUのGI保護における重要な転換点とINAOによって評価されています。この判断は、GIの名称を商標に含めることに対する審査の厳格化を示唆しています。

なお、出願人であるイタリアの企業は、欧州司法裁判所への上訴を2025年8月25日まで申請することができます。

日本の知的財産高等裁判所「envie CHAMPAGNE GRAY / アンヴィシャンパングレイ」事件判決の概要

一方、日本においても、知財高判平成30年(行ケ)第10124号審決取消請求事件(平成31年2月6日判決)「envie CHAMPAGNE GRAY / アンヴィシャンパングレイ」事件が、原産地表示「CHAMPAGNE(シャンパン)」の保護を巡る代表的な事例です。

この事件は、9類の「眼鏡」等といったシャンパンとは関係のない指定商品に対して、「CHAMPAGNE」の文字を含む商標が出願された事案でした。特許庁と知財高裁は、日本における「シャンパン」が特定の地域で生産される特定のワインの表示として極めて著名であることを認め、商標に「CHAMPAGNE」を含むことは、公の秩序を害し、ひいては「シャンパン」の名声、信用ないし評判を保護してきたフランス国民の国民感情を害するとともに、日本とフランスとの友好関係にも好ましくない影響を及ぼしかねないものであり、国際信義に反するおそれがあるとして、商標法第4条第1項第7号を適用して登録を無効としました。

この判決は、日本の商標法において、商標が商品の出所について混同を招くか否かという観点だけでなく、公序良俗という広範な概念を用いて著名なGIを保護する厳格な姿勢を示しています。なお、日本の知財高裁では、「原産地保護呼称“シャンパーニュ”の規格に適合するワイン」を指定商品とする「シャンパン」の名称を含む商標につき、その商標登録の該当性が争われた事例は確認されていません(特許庁では1件関連する異議案件が存在します(異議2024-900238))。

コメント

今回の欧州一般裁判所判決と、日本の知財高裁判決を比較すると、原産地表示の保護に対するアプローチに共通点と相違点が見られます。

- 日本の知財高裁: 主に商標法第4条第1項第7号の「国際信義」を根拠に、不正な目的や著名なGIの評判の不当な利用を排除する厳格な姿勢です。これは、特定のGIが持つ文化的・歴史的な背景まで考慮し、不正競争や消費者の保護といった広い観点からGIを保護するものです。

- 欧州一般裁判所: 従来の「制限説」を否定し、PDOの「評判の不当な利用」や「誤解を招く表示」という、より実質的な観点からの判断基準を明確に打ち出しました。これにより、GIの名称を含む商標の審査が、そのGIの商品仕様に準拠しているかという形式的な側面だけでなく、消費者の連想や暗示的な意味合いまで踏み込んで検討されることになると考えます。

この欧州の新たな潮流は、今後、日本の商標審査においても、著名なGIを商標に含む出願に対して、単に指定商品・役務がGIの範囲内であるか否かだけでなく、商標全体の構成が消費者にGIの本質的な品質や評判について誤解を与えないか、より深く検討するようになるかもしれません。これは、商標出願人に対して、GIの名称が持つあらゆる暗示的な意味合いが、GIの真正なイメージと整合しているかを慎重に評価する責任を求めるものになると考えます。商標出願を検討される際は、商品の出所を誤認させるおそれがないかだけでなく、その表示が持つイメージや評判を不当に利用していないかという観点も考慮することが、ますます重要になってくるでしょう。

Member

PROFILE