ブログ

仮想空間におけるデザインの意匠法による保護の議論

2025.04.09

はじめに

近年、仮想空間やメタバースが急速に発展し、そのデザインの多様性と創造性が注目されています。これに伴い、2024年12月より、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会(以下「小委員会」といいます。)においても、仮想空間とメタバースにおけるデザインの意匠法による保護に関する議論が進行しています。このブログでは、小委員会における最近の議論の展開とその背景についてご紹介します。

議論の必要性

仮想空間とメタバースは、物理的な制約を超えた独自のデザイン空間を提供しています。これらのデジタル空間では、建築物や風景、アバターなどのデザインが重要な役割を果たし、それらのデザインが独自性や市場価値を有することがあります。例えば、仮想空間内での商業活動や文化表現は、そのデザインの独自性に依存して差別化され、利益を生む要因となり得ます。

意匠法の観点から、これらのデジタルデザインがどの程度保護されるべきかについては議論が分かれています。従来の意匠法による保護は、物理的な対象物(物品)に対して設計されてきましたが、2019年の意匠法改正により、画像(GUI)のデザインや、内装・建築物などの不動産に対しても保護対象が拡がったことで、モノの保護だけでなくコトの保護も可能な設計に変わってきています。その延長として、意匠法による仮想空間のデザインに対する保護も議論の必要性が高まっているといえます。

小委員会では、デジタル空間における意匠法による保護の必要性を検討するとともに、ユーザーニーズや諸外国における制度運用状況など、制度設計上のさまざまな観点から議論が行われています。

許容性の検討

もっとも、仮想空間やメタバースにおける意匠法による保護には技術的および法的な課題が多く存在します。たとえば、仮想空間のデザインはリアルタイムで変化することが多く、意匠として求められる「形態の特定性」や「一定の静的な形態」の要件との整合が問題となり得ます。

また、仮想空間は多くの場合ユーザー参加型であり、ユーザー自身がコンテンツを編集・追加できる設計も一般的です。このような環境下で、誰の創作か、どこまでが保護対象かといった範囲の特定が難しく、登録制度との整合性も課題となります。

さらに、意匠権は著作権や不正競争防止法とは異なり、「依拠性」を要件としない絶対的独占権であるため、この強力な権利を仮想空間においてそのまま適用してよいのか、という点も慎重な検討が必要です。

小委員会における意匠法改正の方向性

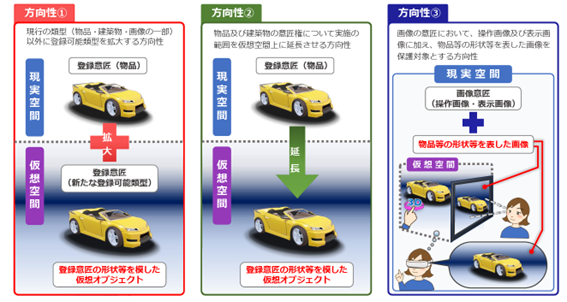

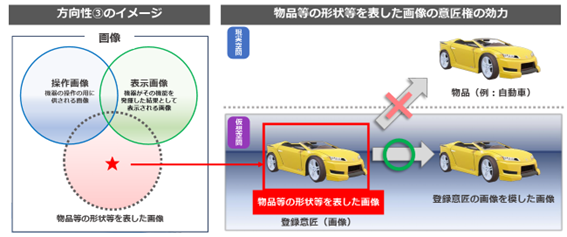

現在のところ、小委員会では仮想空間とメタバースにおける意匠保護のための具体的な提案や枠組みの検討が進行中です。具体的には、意匠法における制度的措置として、特許庁は、現状で以下の3つの方向性を示し、現段階では、このうち方向性③が最も適した制度設計ではないかとして提案し、これに対する委員の意見を聴取しています。方向性③とは、画像意匠において、いわゆる「表示画像」、「操作画像」に加えて、「物品等の形状を表した画像」を追加する、というものです。

出典:「意匠制度に関する検討課題について」(産業構造審議会知的財産分科会 第18回意匠制度小委員会令和7年4月3日資料)より

この提案の評価としては、いずれにしても、抜本的な改正の方向性というよりも、まずはスモールスタートで、できるところから改正し、さらなる社会的ニーズに合わせて、引き続き改正するといった方向性であると見ることができます。

生成AIによるデザインと意匠法への影響

一方、生成AI(人工知能による生成技術)の進展は、デザイン領域に極めて大きな影響を与えつつあります。生成AIは、大量の学習データをもとに新しいデザインを自動生成する能力を持ち、人の創作を超えるスピードと多様性でデザインを生み出しています。

仮想空間やメタバースのデザインが、まだ限られたユーザー層による活用にとどまる一方で、生成AIが関与するデザインの生成・利用は、業界全体、さらには一般ユーザーにも急速に広がっており、実務への影響も深刻です。

特に、生成AIが創出したデザインが意匠法上の「創作」に該当するのか、登録対象となり得るのか、あるいは引用例として拒絶理由に該当するのか、といった問題は、実務運用の根幹を揺るがす可能性があります。こうした点については、もはや部分的な改正では対応できず、意匠制度全体のあり方を見直す必要がある、いわば「抜本的な議論」が求められるフェーズに入っているといえます。

おわりに

仮想空間およびメタバースの進展は、従来の意匠法の枠組みでは想定されていなかった新たな論点を次々と浮かび上がらせています。加えて、生成AIという革新的な技術の進展が、意匠制度そのものに本質的な問いを突きつけています。

小委員会では今後も議論が続けられる予定であり、企業・実務家・学識者を含む幅広い関係者による意見交換を通じて、実効性ある制度設計が模索されていくことが期待されます。意匠法を取り巻く環境が大きく変化しつつある今、これらの議論に引き続き注目していく必要があります。

Member

PROFILE