ブログ

【知的財産ランドスケープ】宇宙ビジネスにおける特許情報を用いたランドスケープ分析⑦ 衛星関連スタートアップ(その1)

2025.04.17

前回のまとめ

前回(第6回)では、宇宙ビジネスにおけるスタートアップ参入の背景と、スタートアップ全般の特許動向についてご紹介しました(https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2025/16799.html)。今回からは、ビジネスカテゴリ別のスタートアップの特許戦略について、具体的な企業や特許の事例を交えながら解説していきます。今回はまずは衛星関連の注目スタートアップの特許動向についてご紹介します。

衛星開発・製造

衛星開発・製造の分野では、以下の14社(日本企業6社、外国企業8社)をピックアップしました(青色マーカ部が日本企業)。

衛星開発・製造関連のスタートアップ

出所(右):アクセルスペース

出所(右):アクセルスペース

https://www.axelspace.com/ja/missions/

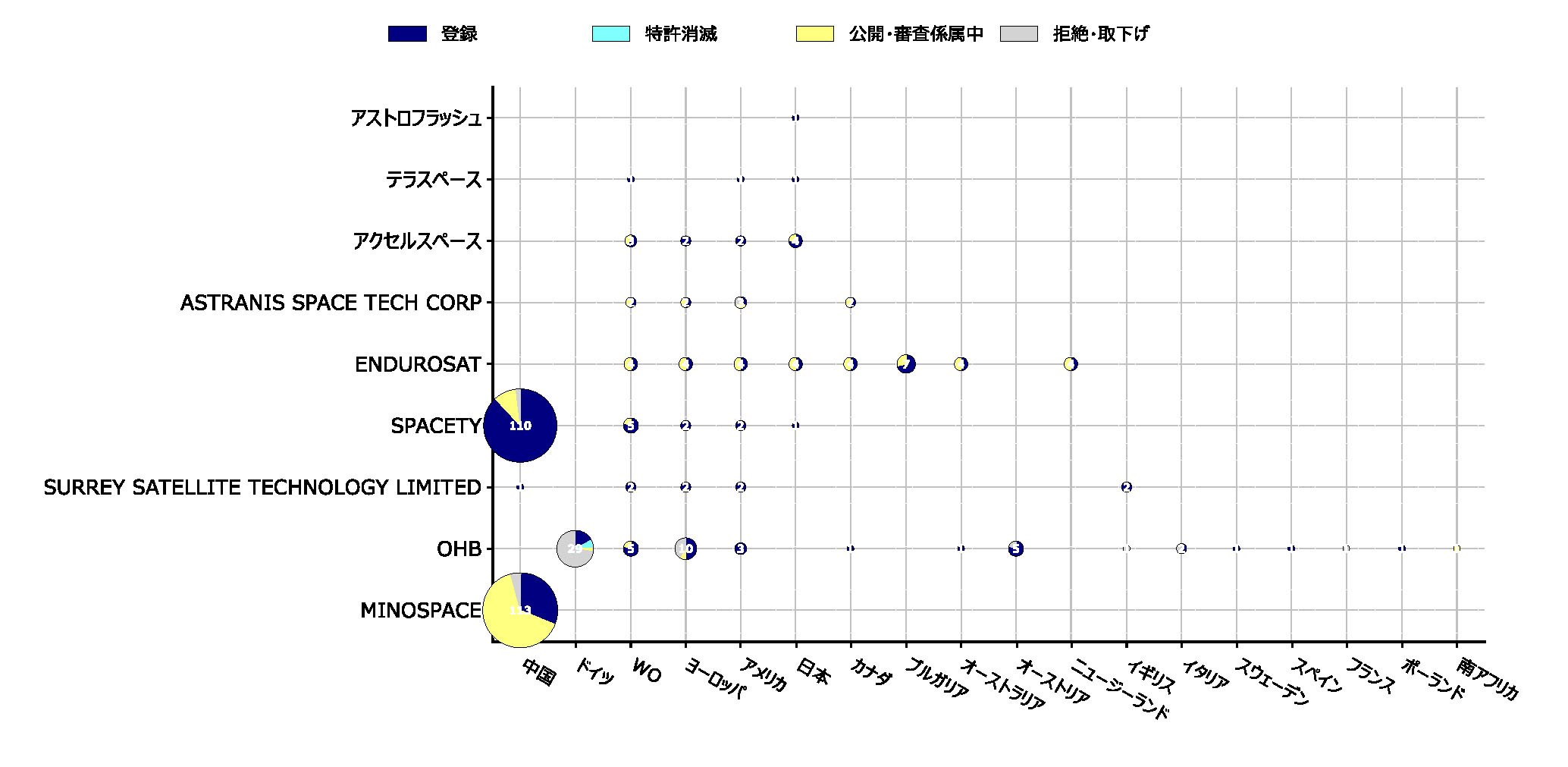

以下は、各スタートアップの出願国別特許件数を示したマトリクスマップになります(調査時点:2024年10月)。中国のスタートアップであるSpacety、Minospaceの特許が多く確認されており、日本のスタートアップとしてはアクセルスペースの特許が比較的多く見られました。超小型衛星の開発で注目されるアークエッジスペースは2018年に日本で設立されたスタートアップであり、2024年10月時点では特許は1件も確認されませんでしたが、その後、同年12月に3件の特許が公開されています。同社は特許庁の知財アクセラレーションプログラム「IPAS2023」の支援先企業に選定されており、今後は専門家のサポートを受け、特許出願がさらに活発化することが予想されます。

スタートアップ×出願国マトリクスマップ(衛星開発・製造)

※2024年10月時点で特許が確認されなかった企業:アークエッジ・スペース、ElevationSpace、シスルナテクノロジーズ、Apex、Reflex Aerospace

※2024年10月時点で特許が確認されなかった企業:アークエッジ・スペース、ElevationSpace、シスルナテクノロジーズ、Apex、Reflex Aerospace

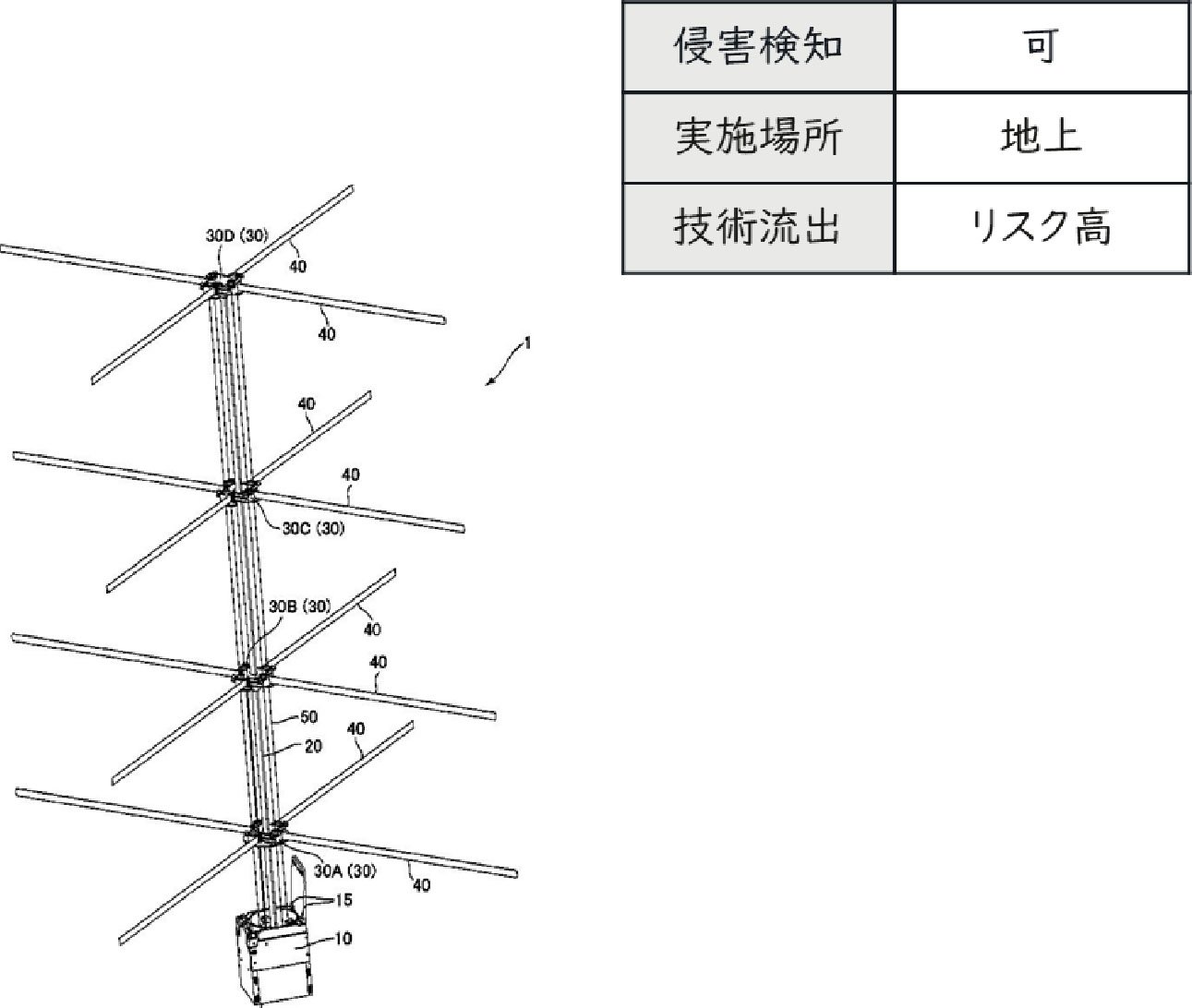

アークエッジスペース社のJP7595992Bは、人工衛星に搭載されるアンテナ装置に関する特許であり、展開時にアンテナエレメントが設計された所定の間隔に配置されることを特徴としています。具体的には、筐体内に収納された延伸軸部材と、複数のエレメントホルダを備え、保持部材がエレメントホルダを所定の間隔で固定します。これにより、電波の送受信性能を向上させることが可能となります。また、この構造により、収納時にはアンテナをコンパクトに収容できると同時に、展開時には安定した間隔を維持できるとされています。

JP7595992Bの図面

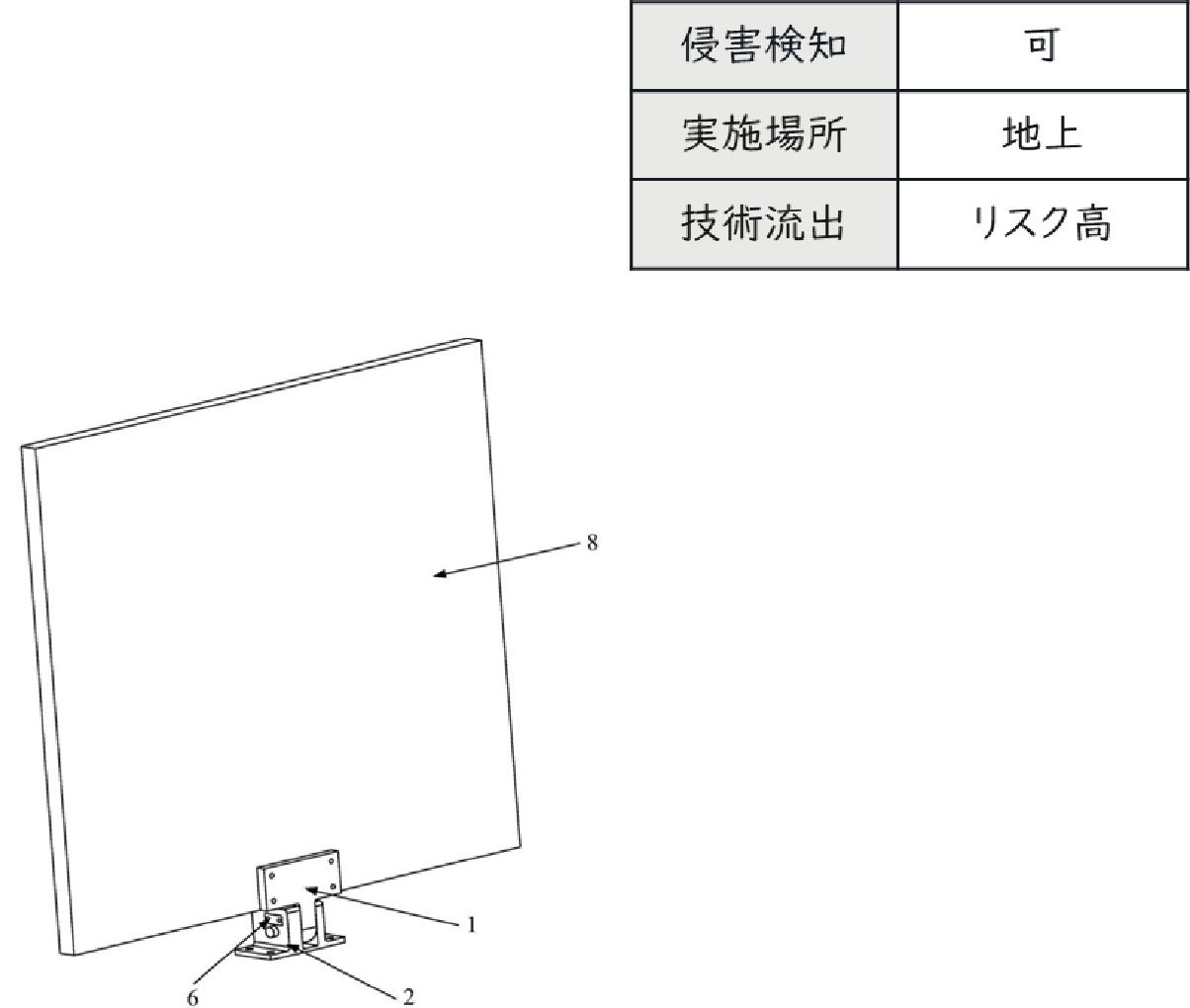

Minospace社のCN113895658Bは、衛星の帆板(ソーラーパネル)を展開するための機構および小型衛星に関する特許であり、帆板の外部に動力源である駆動部品を配置することで、帆板の形状や重量に応じた調整が容易で、修理時に駆動部品の交換が簡単に行えるものです。また、帆板が展開した後は安定して固定されるため、衛星の帆板展開がより効率的で安定し、修理コストと効率が大幅に向上するとされています。

CN113895658Bの図面

なお、各特許の図面には、第5回のブログ記事で宇宙ビジネスにおいて特に考慮すべき事項として挙げた「侵害検知の可否」、「特許権の効力(実施場所)」、「技術流出のリスク」に関する評価も併せて示しています。人工衛星のアンテナやソーラパネルについては、衛星の構成部品として地上で流通することが想定されるため、外観や機構に関する情報が他社に把握される可能性があります。この点を踏まえると、上述の特許の対象となっているアンテナの構造やソーラパネルの機構については、いずれも、侵害検知「可」、実施場所「地上」、技術流出「リスク高」と評価でき、これらの技術についてはノウハウとして秘匿化するよりも、特許で保護することが適切であると判断できます。

衛星部品・付属品

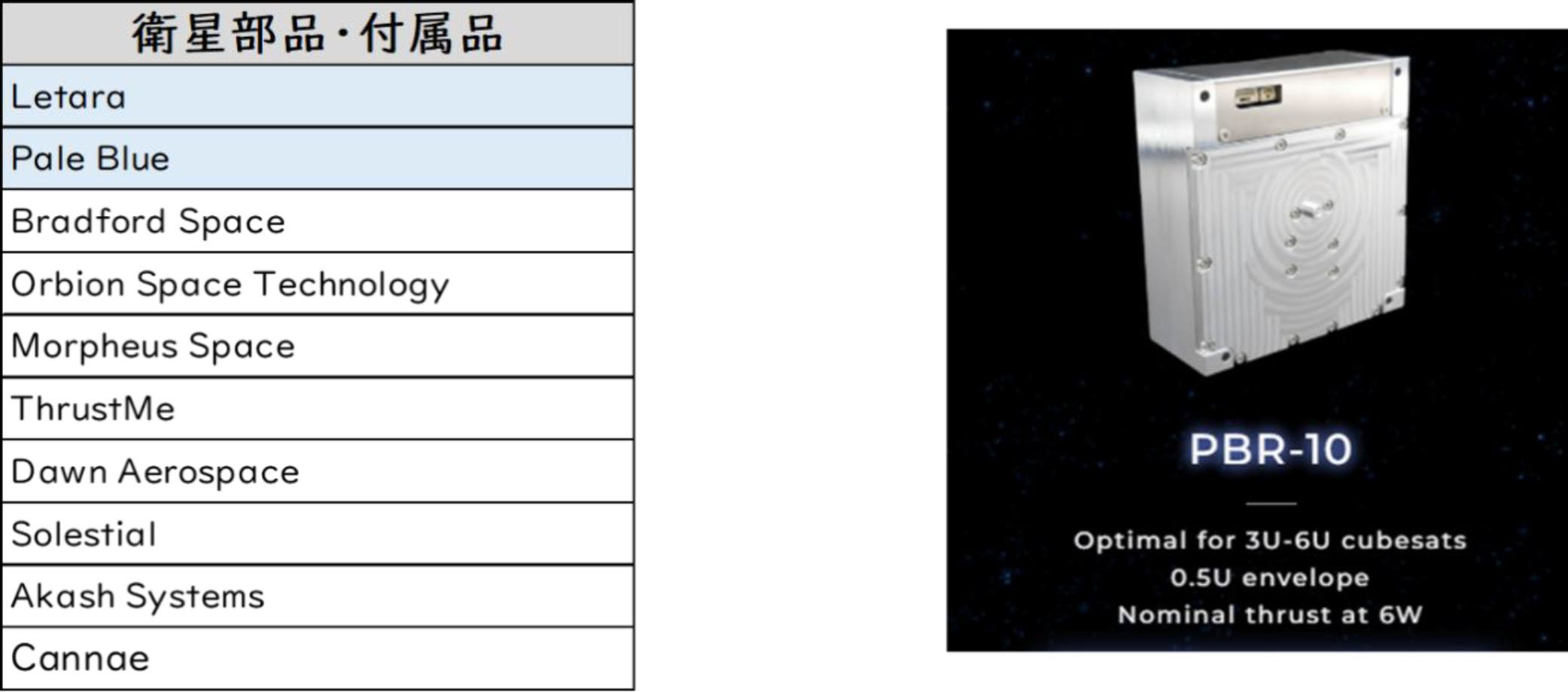

衛星部品・付属品の分野としては、以下の10社(日本企業2社、外国企業8社)をピックアップしました。

衛星部品・付属品関連のスタートアップ

出所(右):Pale Blue

https://pale-blue.co.jp/jpn/

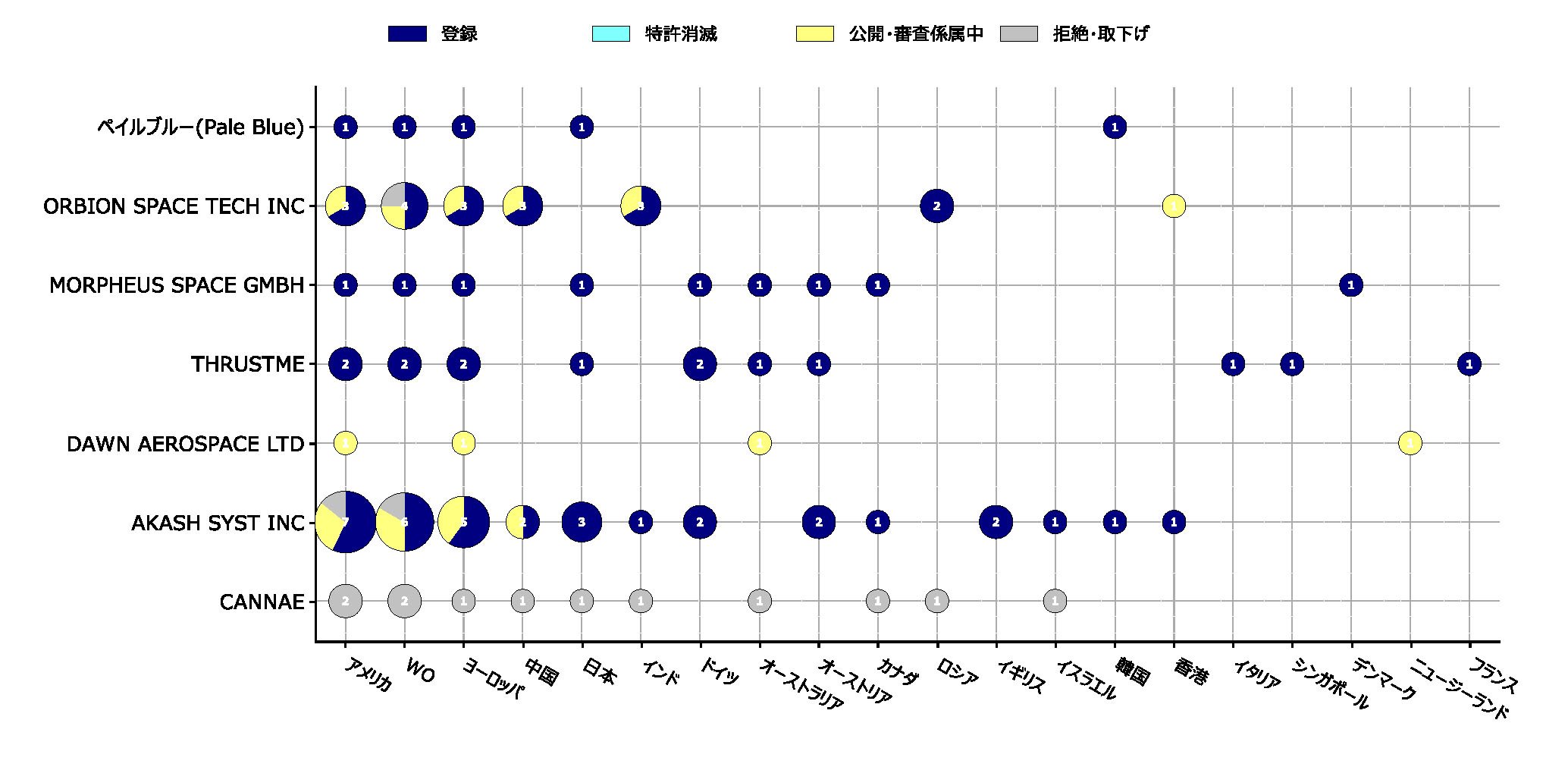

各スタートアップの出願国別の特許件数を示したマトリクスマップからは、Orbion Space TechnologyやAkash Systemからの特許が多く見られており、日本のスタートアップとしてはペイルブルーの特許が確認されました。

スタートアップ×出願国マトリクスマップ(衛星部品・付属品)

※2024年10月時点で特許が確認されなかった企業:Letara、Bradford Space、Solestial

※2024年10月時点で特許が確認されなかった企業:Letara、Bradford Space、Solestial

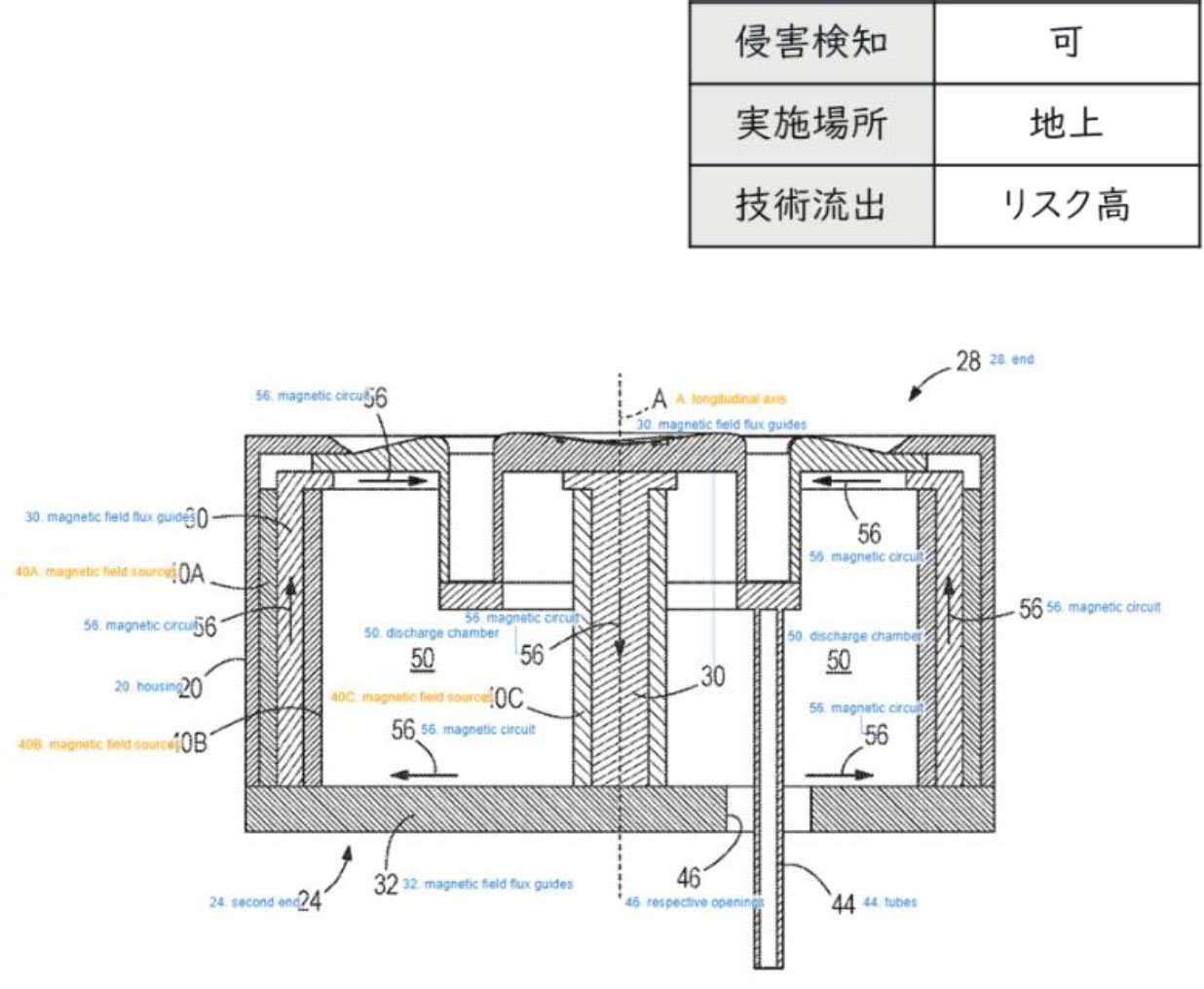

Orbion Space社の特許であるUS11598321B2は、ホール効果スラスタ(HET)における磁気双極子モーメントを制御するための技術に関する特許であり、複数の磁気源で構成される磁気回路を持つスラスタに、取り付けアセンブリと補償磁気素子を組み合わせることで、軸方向の磁気双極子モーメントを所定の割合で低減することが可能となるものです。これにより、スラスタの推進効率が向上し、宇宙船の姿勢制御や運動安定性が向上するとされています。

ホールスラスタは人工衛星などに搭載されるプラズマ推進機の一種であり、衛星の部品として地上で流通することが想定され、他社に情報が共有されるリスクがあります。そのため、侵害検知の可否、特許権の効力(実施場所)、技術流出のリスクについては、それぞれ侵害検知「可」、実施場所「地上」、技術流出「リスク高」と評価することができると考えます。

US11598321B2の図面

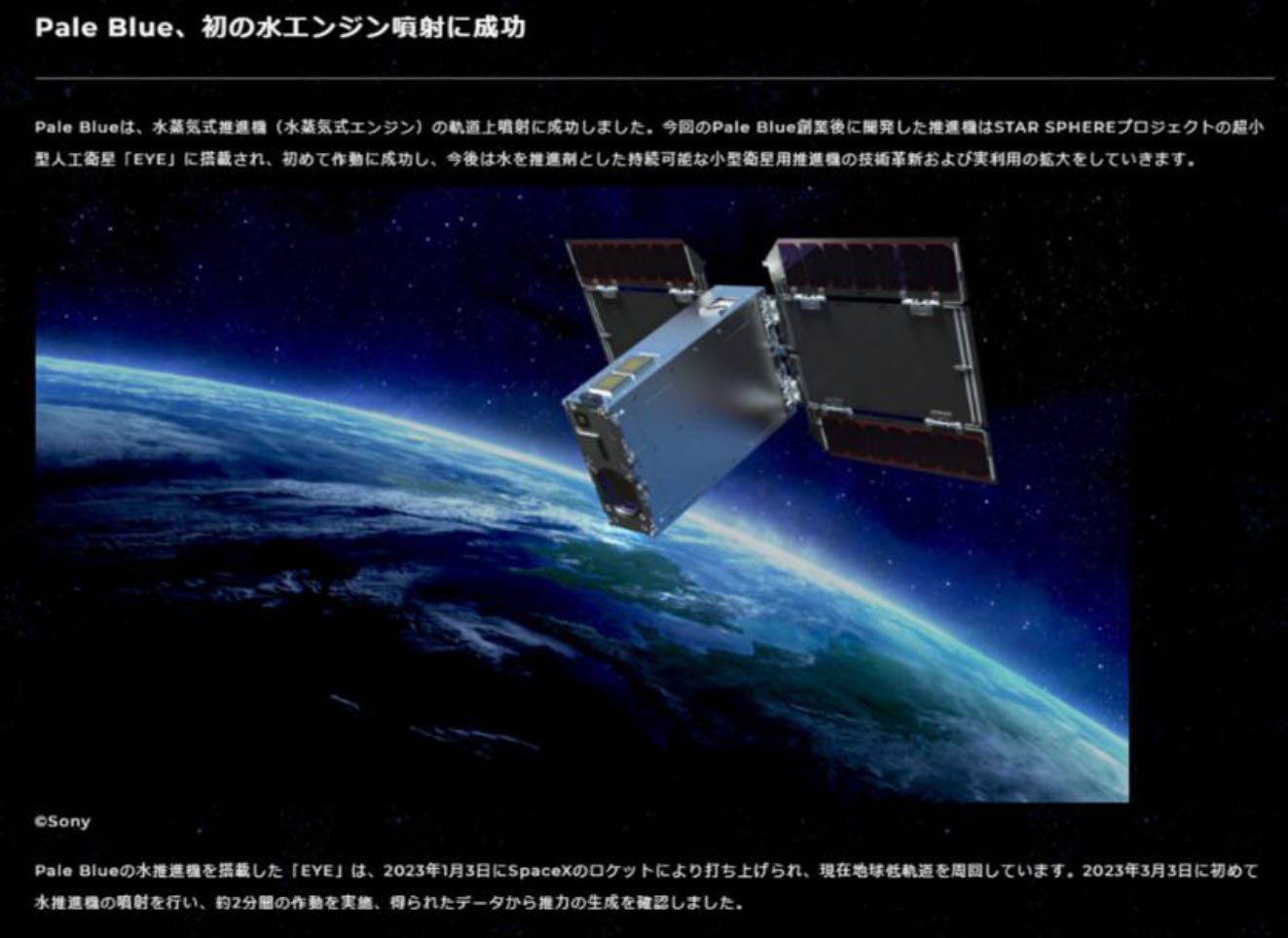

ペイルブルー社からは、プラズマ発生装置に用いるDCブロックに関する特許(JP7464897B2)が確認されました。同社は「水」を推進剤とした推進機の開発を進めているスタートアップですが、水推進機に関する直接的な特許は2025年2月時点では確認されていません。推進機は他社の人工衛星に搭載される部品であるため技術流出のリスクは高いと考えられますが、技術的な難易度が高く、実際の製品を見ても模倣が困難などの理由により、特許が出されていない可能性もあります。

ペイルブルー社の水エンジンに関するプレスリリース

出所:Pale Blue

出所:Pale Blue

https://pale-blue.co.jp/jpn_news/311/

衛星管理・デブリ対策

衛星管理・デブリ対策の分野では、以下の12社(日本企業3社、外国企業9社)をピックアップしました。

衛星管理・デブリ対策関連のスタートアップ

出所(右):アストロスケール

https://astroscale.com/ja/missions/adras-j/

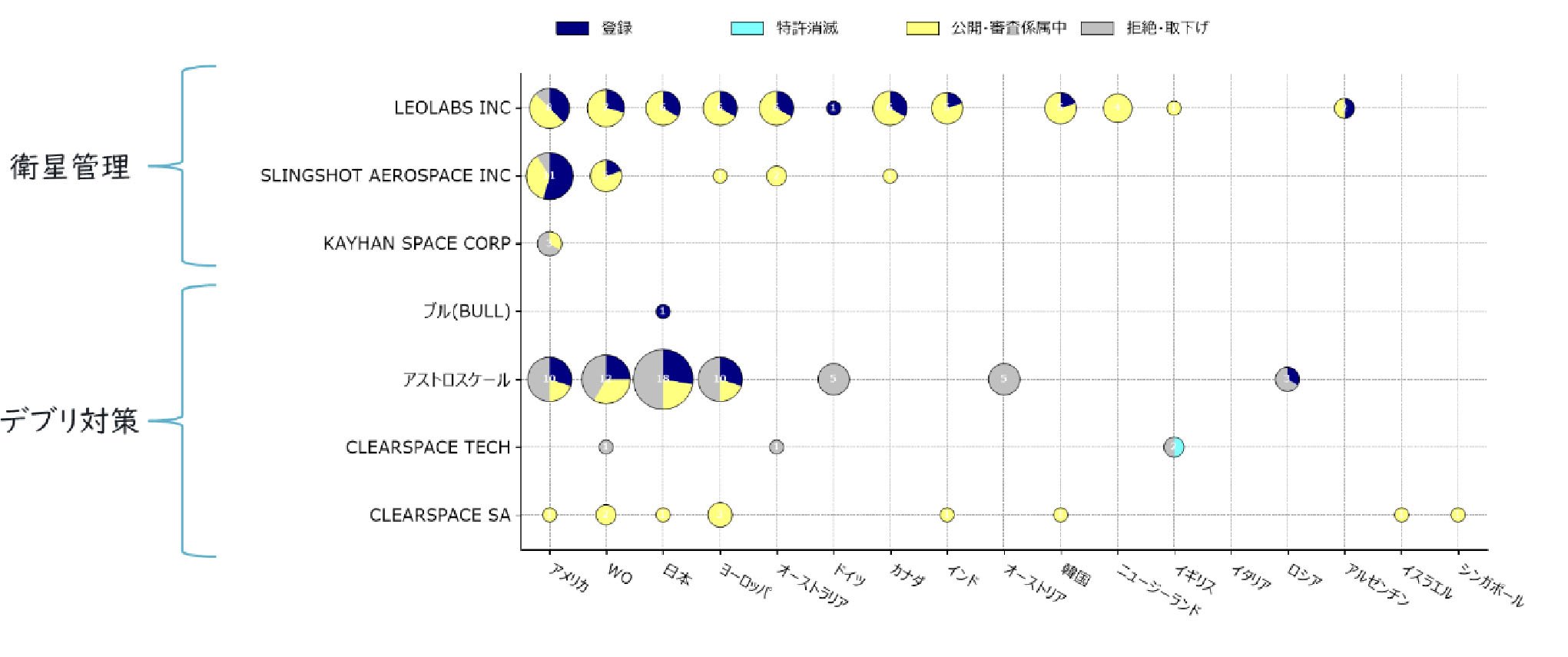

各スタートアップの出願国別の特許件数を示したマトリクスマップからは、LeoLabs、Slingshot Aerospace、アストロスケールの特許が多く確認されました。

スタートアップ×出願国マトリクスマップ(衛星管理・デブリ対策)

※2024年10月時点で特許が確認されなかった企業:Starfish Space、Vyoma、Leanspace、STARS Space Service、OrbitGuardians、Kall Morris

※2024年10月時点で特許が確認されなかった企業:Starfish Space、Vyoma、Leanspace、STARS Space Service、OrbitGuardians、Kall Morris

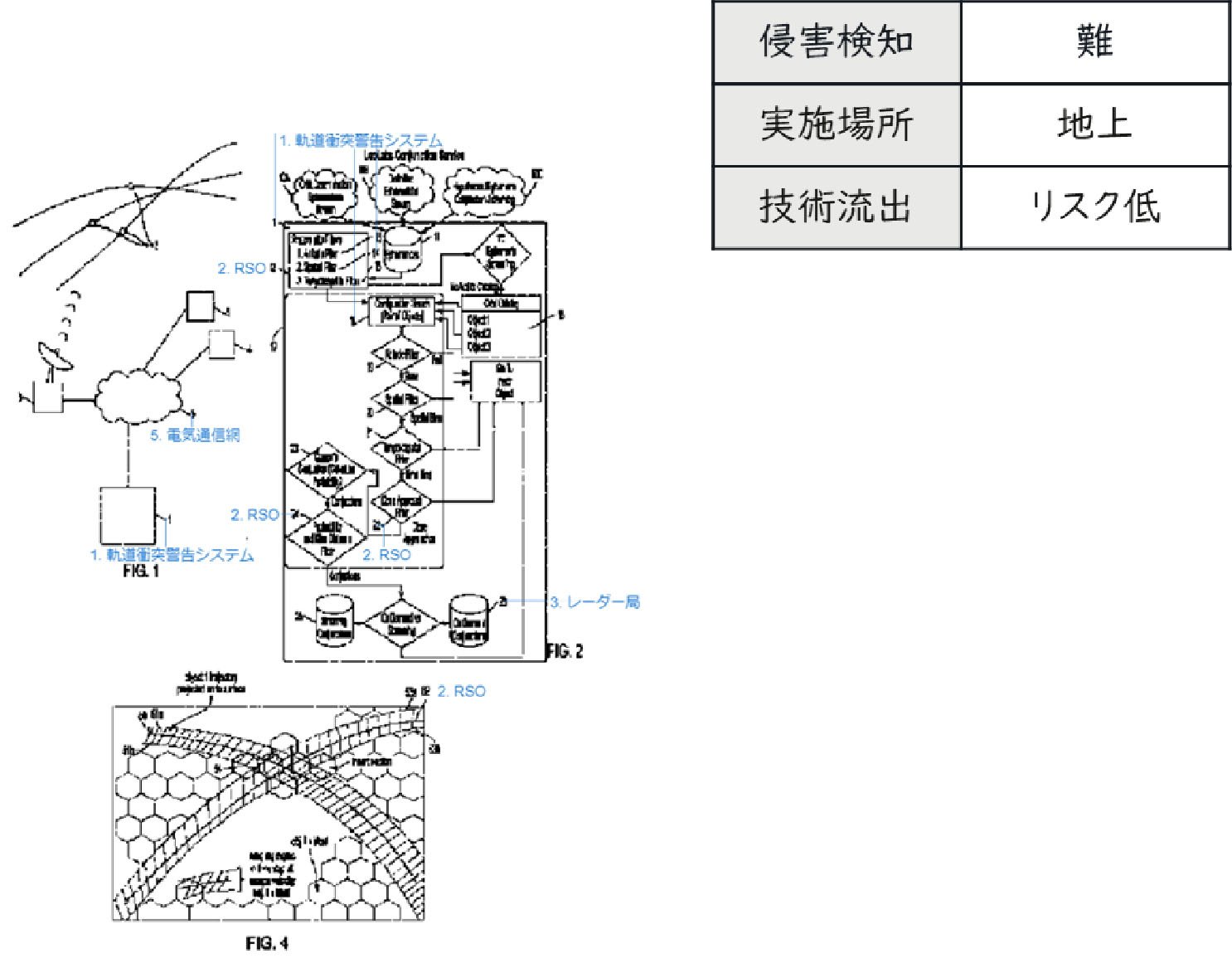

LeoLabs社のJP2023532666Aは、人工衛星などの軌道上の物体が他の天体と衝突するリスクを低減するためのシステムと方法に関する特許であり、従来の方法では、物体同士の将来の位置を正確に予測し、衝突の可能性を計算するのに多大な演算が必要で、リアルタイムでの処理が困難であったところ、本特許では、空間記述子と呼ばれるデータを用いて効率的に衝突リスクを特定し、演算量を削減することで、衝突リスクの正確な決定と回避策を迅速に提供することが可能になるとされています。

JP2023532666Aの図面

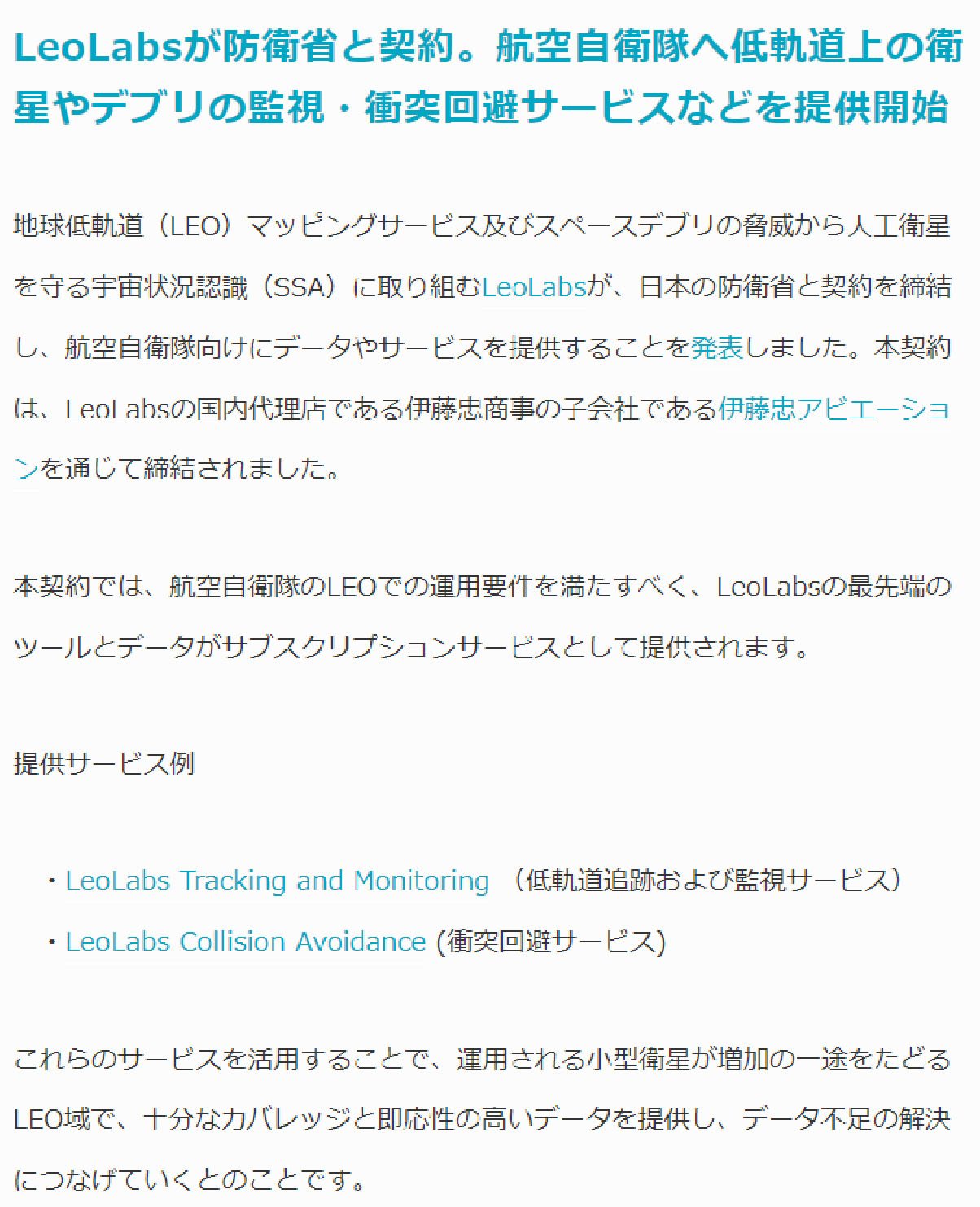

同社は、日本の防衛省と契約し、航空自衛隊へ低軌道上の衛星やデブリの監視・衝突回避サービスなどをサブスクリプションサービスとして提供することが報告されています。

LeoLabs社と防衛省との契約に関するニュース

出所:宙畑

https://sorabatake.jp/27018/

LeoLabs社の技術は、サーバ内で行われる情報処理に関するものであり、通常は侵害検知が困難で、また自社内で実施されるものであることから技術流出のリスクも低いと考えられますが、上記のニュースのとおり、自社データやシステムを他社にサブスクリクションサービスとして提供しており、他社への情報共有(情報漏洩)の懸念を考慮して、特許を積極的に出願している可能性があります。

今回は衛星関連の中でも「衛星開発・製造」、「衛星部品・付属品」、「衛星管理・デブリ対策」に関連する注目スタートアップの特許動向をご紹介しました。次回は、「衛星通信」と「衛星データ」に関連する注目スタートアップの特許動向についてご紹介します。

Member

PROFILE