ブログ

【労働法ブログ】第3回 日本版DBS(こども性暴力防止法)の解説 ― 元厚生労働省の弁護士による制度内容・実務対応の解説 ―

2025.05.08

令和6年6月19日に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)が成立した(施行日は令和8年12月25日までの間で政令で定める日)。

こども性暴力防止法は、「学校設置者等」や認定を受けた「民間教育保育等事業者」に対し、「教員等」や「教育保育等従事者」の性犯罪前科の確認や、「教員等」や「教育保育等従事者」による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることなどを求めている。

そのため、これら事業者においては、こども性暴力防止法施行までの間に、防止措置を念頭においた事前準備や犯歴確認・情報管理の体制整備を行っておく必要がある。同法の施行期限は令和8年12月だが、同法においては、施行日又は認定日で現職である者(施行時現職者/認定時現職者)についても性犯罪前科の確認を行い、児童対象性暴力等が行われるおそれ有りと認められる場合は防止措置を行わなければならないため、主に労働関係法令の規制との関係で、施行前の採用活動の段階から、同法対応を見据えた準備をしなければならない。

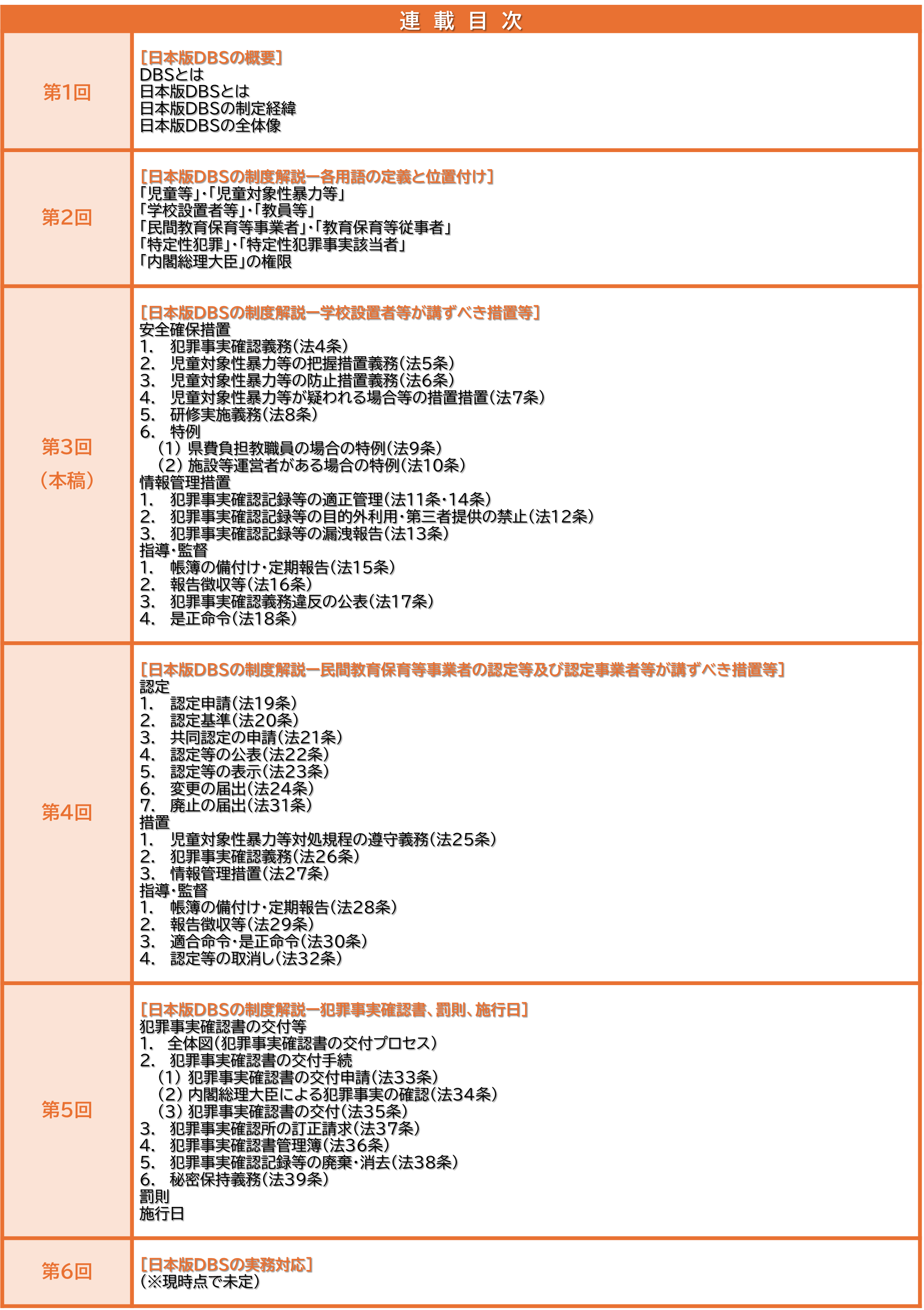

本連載(第1回~第6回を予定)では、益原大亮弁護士において、日本版DBS(こども性暴力防止法)について、制度の内容を解説するとともに、現段階で対応しておくべき実務対応を解説することとする。

第1回は日本版DBSの概要について解説し、第2回(前回)は日本版DBSの制度解説のうち、こども性暴力防止法における各用語の定義と位置付けについて解説した。本稿(第3回)では、日本版DBSの制度解説のうち、こども性暴力防止法に基づき学校設置者等が講ずべき措置等について解説する。

[日本版DBSの制度解説―学校設置者等が講ずべき措置等]

|

正式名称 |

略語 |

|

「法」/「本法」/「こども性暴力防止法」 |

※本法の解説に際して、「政令」や「内閣府令」(青字の箇所)が出てくるが(本法の各規制等に関し、下位法令で細かい事項を定めるものである。)、これら法令は未だ制定されていない。今後制定された段階で、本連載をアップデートする形でお知らせする。

安全確保措置

1. 犯罪事実確認義務(法4条)

学校設置者等は、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について、当該業務を行わせるまでに、犯罪事実確認書による特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認(犯罪事実確認)を行わなければならない(法4条1項)。

※なお、教員等に急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情(内閣府令で定めるもの)により、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければ学校等又は児童福祉事業の運営に著しい支障が生ずるときは、その者の犯罪事実確認は、その者を当該業務に従事させた日から6月以内(政令で定める期間内)に行うことができる(法4条2項本文)。ただし、学校設置者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならない(法4条2項但書)。

また、学校設置者等は、「施行時現職者」については、「施行日」から起算して3年以内(政令で定める期間)を経過する日までに、その全ての者(当該期間を経過する日までの間に当該業務に従事しなくなった者を除く。)について、犯罪事実確認を行わなければならない(法4条3項)。

※「施行時現職者」とは、法施行の際現に存在し又は行われている学校等又は児童福祉事業について法施行の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及び本法の施行日(「施行日」)の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者であって施行日後に当該業務に従事させるものをいう(法4条1項括弧書)。

さらに、学校設置者等は、犯罪事実確認を行った教員等をその者の直近の犯罪事実確認書に記載された確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き教員等としてその本来の業務に従事させるときは、当該年度の初日から末日までの間に、改めて、その者について、犯罪事実確認を行わなければならない。

以上をまとめると、「学校設置者等」は、「教員等」について、以下のタイミングでそれぞれ「犯罪事実確認」を行わなければならないこととなる。

|

対象となる「教員等」 |

犯罪事実確認のタイミング |

|

教員等としてその本来の業務に従事させようとする者 |

本来の業務を行わせるまで |

|

施行時現職者 |

施行日から起算して3年以内(政令で定める期間)を経過する日まで |

|

犯罪事実確認を行った教員等 (直近の犯罪事実確認書に記載された確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き教員等としてその本来の業務に従事させる場合) |

直近の犯罪事実確認書に記載された確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の初日から末日まで ※ 例えば、毎年1月1日からの1年を年度とする場合、2027年1月10日が直近の確認日であれば、2032年1月10日が「確認日の翌日から起算して5年を経過する日」となり、その日が属する年度の末日(2032年12月31日)までに、改めて犯罪事実確認を行う必要がある。 |

なお、犯罪事実確認書の交付手続等については、連載第5回において解説予定である。

2. 児童対象性暴力等の把握措置義務(法5条)

学校設置者等は、児童等との面談その他の教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置(内閣府令で定めるもの)を実施しなければならない(法5条1項)。

また、学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置(内閣府令で定めるもの)を実施しなければならない(法5条2項)。

このように、「学校設置者等」においては、こどもの安全を確保するために日頃から講ずべき措置として、児童等との面談等を実施したり、相談体制等を整備しておく必要がある。

3. 児童対象性暴力等の防止措置義務(法6条)

学校設置者等は、犯罪事実確認の結果、面談等、相談内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない(法6条)。

※なお、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪の前科が確認された場合は、「児童対象性暴力等が行われるおそれ」があるとして、児童対象性暴力等の防止措置は必須であると解されている(こども家庭庁HP「概要・参考資料」2頁)。

児童対象性暴力等を防止するために必要な措置としては、内定取消、配置転換、普通解雇、懲戒解雇等の雇用上の措置が想定される。もっとも、雇用上の措置を行うに際しては、それぞれ労働関係法令上の制約がある。この点については、連載第6回において解説予定である。

4. 児童対象性暴力等が疑われる場合等の措置義務(法7条)

学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、その事実の有無及び内容について調査を行わなければならない(法7条1項)。

また、学校設置者等は、児童等が教員等による児童対象性暴力等を受けたと認めるときは、当該児童等の保護及び支援のための措置を講じなければならない(法7条2項)。

このように、学校設置者等は、児童対象性暴力等が疑われる場合、必要な調査を行うとともに、実際に児童対象性暴力等の被害が確認された場合は、その児童等の保護・支援を行う必要がある。

5. 研修実施義務(法8条)

学校設置者等は、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させなければならない(法8条)。

こどもの安全を確保するため、日頃より、教員等向けの研修に受講させることを義務付けるものである。

6. 特例

(1) 県費負担教職員の場合の特例(法9条)

教員等が県費負担教職員[1]である場合、犯罪事実確認義務(法4条1項、2項本文、3項、4項)の主体は「都道府県の教育委員会」となり、犯罪事実確認を行うまでの間の措置義務(法4条2項但書)や児童対象性暴力等の防止措置義務(法6条)は「都道府県の教育委員会及び市町村の教育委員会」となる(法9条1項)。

なお、都道府県の教育委員会は、犯罪事実確認を行ったときは、当該犯罪事実確認に係る教員等が勤務する学校を設置する市(指定都市[2]を除き、特別区を含む。)町村の教育委員会に対し、児童対象性暴力等の防止措置(法6条)を講ずるために必要な限度において、当該教員等の犯罪事実確認記録(法38条1項)を提供するものとされている(法9条2項)。

(2) 施設等運営者がある場合の特例(法10条)

施設等運営者[3]がある場合、前記1から5までの義務主体は「学校設置者等及び施設等運営者」となる(法10条1項)。

なお、学校設置者等又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、児童対象性暴力等の防止措置(法6条)の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る教員等の犯罪事実確認記録を提供することができるとされている(法10条2項)。

情報管理措置

1. 犯罪事実確認記録等の適正管理(法11条・14条)

「犯罪事実確認実施者等」(犯罪事実確認を行わなければならない者及び犯罪事実確認記録の提供を受ける市町村の教育委員会)は、「犯罪事実確認記録等」(法38条1項)の管理責任者の設置その他の犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置(内閣府令で定めるもの)を講じなければならず(法11条)、また、犯罪事実確認実施者等は犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならない(法14条)。

2. 犯罪事実確認記録等の目的外利用・第三者提供の禁止(法12条)

犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは児童対象性暴力等の防止措置(法6条)の措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない(法12条)。

|

①県費負担教職員の場合及び施設等運営者がある場合の特例により提供する場合 ②訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合 ③情報公開・個人情報保護審査会の求め[4]に応じて同会に提示する場合 ④こども性暴力防止法、児童福祉法、認定こども園法による報告徴収等に応じる場合[5] |

3. 犯罪事実確認記録等の漏洩報告(法13条)

犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいもの(内閣府令で定めるもの)が生じたときは、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない(法13条)。

指導・監督

1. 帳簿の備付け・定期報告(法15条)

犯罪事実確認実施者等(国、地方公共団体、独立行政法人[6]、国立大学法人[7]及び地方独立行政法人[8]並びにこれらの者が設置する学校等又はこれらの者が行う児童福祉事業の事業所の管理を行う施設等運営者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、これに犯罪事実確認の実施状況を記載し、これを保存しなければならない(法15条1項)。

また、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に、内閣総理大臣に報告しなければならない(法15条2項)。

2. 報告徴収等(法16条)

内閣総理大臣は、犯罪事実確認の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理を確保するために必要な限度において、犯罪事実確認実施者等に対し、「犯罪事実確認の実施状況」及び「犯罪事実確認記録等の管理の状況」に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、「犯罪事実確認実施者等の事務所、学校等の施設、児童福祉事業を行う事業所その他必要な場所」に立ち入り、「犯罪事実確認の実施状況」及び「犯罪事実確認記録等の管理の状況」に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる(法16条1項)。

3. 犯罪事実確認義務違反の公表(法17条)

内閣総理大臣は、犯罪事実確認実施者等が犯罪事実確認義務(法4条)に違反していると認めるときは、当該犯罪事実確認実施者等の氏名又は名称等をインターネットの利用その他の方法により公表するものとされている(法17条)。

4. 是正命令(法18条)

内閣総理大臣は、犯罪事実確認実施者等が犯罪事実確認記録等の適正管理(法11条、14条)に違反していると認めるとき(同条の規定の違反にあっては、法13条の内閣府令で定める事態が生じた場合に限る。)は、当該犯罪事実確認実施者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきこと(改善命令)を命ずることができる(法18条)。

[1] 「市町村立学校職員給与負担法1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校又は同法2条に規定する高等学校で定時制の課程を置くものの教員等であって、同法の規定により都道府県がその給与を負担するもの」(法9条1項括弧書)

[2] 地方自治法252条の19第1項

[3] 「学校設置者等から地方自治法244条の2第3項若しくは国家戦略特別区域法12条の3第1項の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所を管理する者」(法10条1項括弧書)。

[4] 情報公開・個人情報保護審査会設置法9条1項

[5] 法16条1項、児童福祉法22条の5の22第1項、24条の15第1項、34条の17第1項、46条1項、認定こども園法19条1項、30条3項

[6] 独立行政法人通則法2条1項

[7] 国立大学法人法2条1項

[8] 地方独立行政法人法2条1項

以上

<執筆者のプロフィール>

TMI総合法律事務所

弁護士・社会保険労務士 益原大亮

2018年1月TMI総合法律事務所入所、2019年10月~2021年9月厚生労働省大臣官房総務課法務室法務指導官、2021年10月~2023年9月同省労働基準局労働条件政策課課長補佐・労働関係法専門官、2023年10月同省医政局参与、2025年4月こども家庭庁こども性暴力防止法アドバイザー(同庁委託事業)。

<執筆者へのお問い合わせ>

本連載や日本版DBS対応について、益原大亮弁護士にお問い合わせをされたい方におきましては、以下のリンクからお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

[お問い合わせページ] https://www.tmi.gr.jp/contact/

Member

PROFILE