ブログ

【労働法ブログ】第2回 日本版DBS(こども性暴力防止法)の解説 ― 元厚生労働省の弁護士による制度内容・実務対応の解説 ―

2025.03.31

令和6年6月19日に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)が成立した(施行日は令和8年12月25日までの間で政令で定める日)。

こども性暴力防止法は、「学校設置者等」や認定を受けた「民間教育保育等事業者」に対し、「教員等」や「教育保育等従事者」の性犯罪前科の確認や、「教員等」や「教育保育等従事者」による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることなどを求めている。

そのため、これら事業者においては、こども性暴力防止法施行までの間に、防止措置を念頭においた事前準備や犯歴確認・情報管理の体制整備を行っておく必要がある。同法の施行期限は令和8年12月だが、同法においては、施行日又は認定日で現職である者(施行時現職者/認定時現職者)についても性犯罪前科の確認を行い、児童対象性暴力等が行われるおそれ有りと認められる場合は防止措置を行わなければならないため、主に労働関係法令の規制との関係で、施行前の採用活動の段階から、同法対応を見据えた準備をしなければならない。

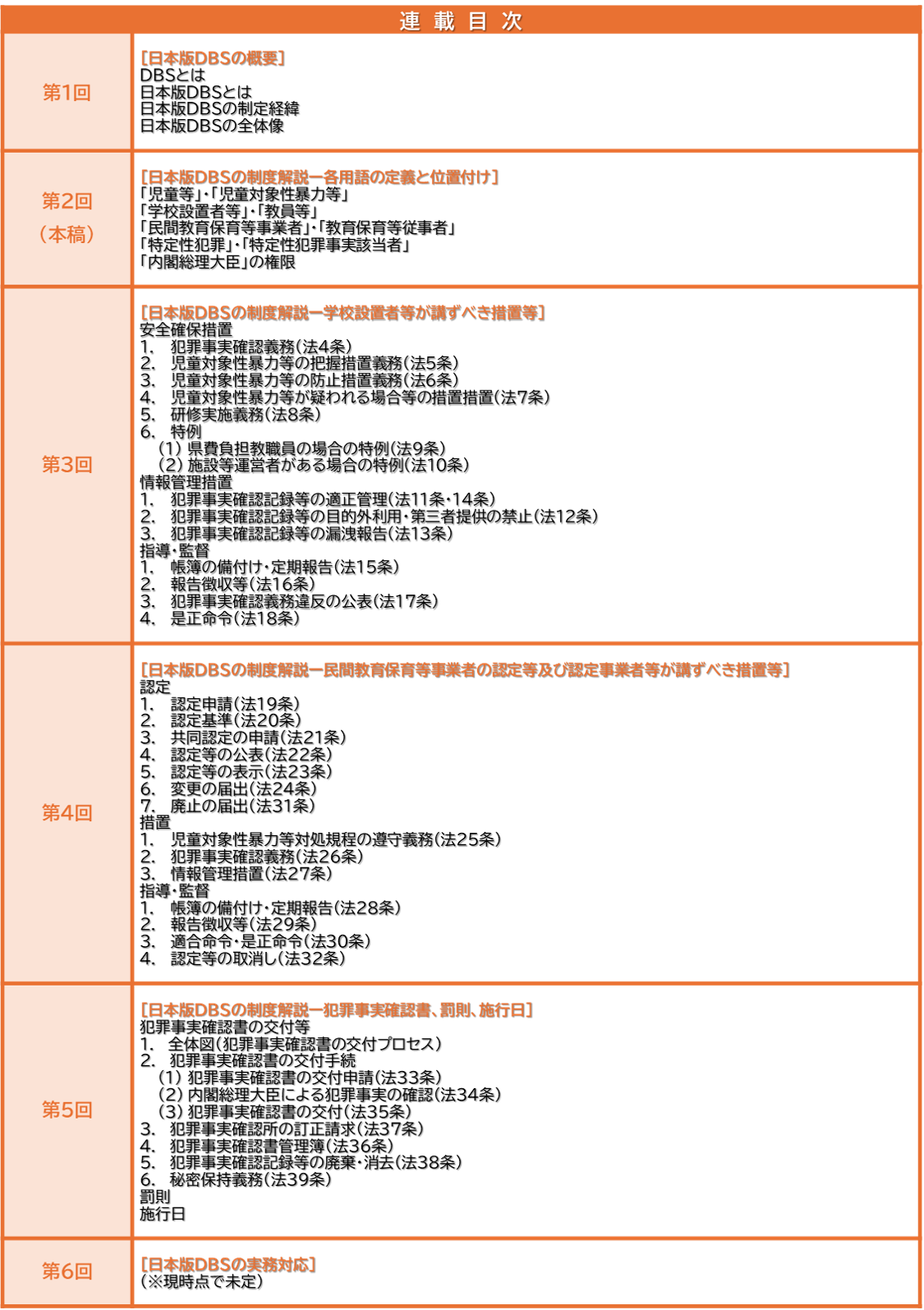

本連載(第1回~第6回を予定)では、益原大亮弁護士において、日本版DBS(こども性暴力防止法)について、制度の内容を解説するとともに、現段階で対応しておくべき実務対応を解説することとする。

前回(第1回)は日本版DBSの概要について解説した。本稿(第2回)では、日本版DBSの制度解説のうち、こども性暴力防止法における各用語の定義と位置付けについて解説する。

[日本版DBSの制度解説―各用語の定義と位置付け]

|

正式名称 |

略語 |

| 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号) | 「法」/「本法」/「こども性暴力防止法」 |

| 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号) | わいせつ教員対策法 |

| 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号) | 児童ポルノ法 |

| 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号) | 性的姿態撮影処罰法 |

| 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号) | 認定こども園法 |

| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) | 障害者総合支援法 |

| 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号) | 盗犯等防止法 |

※本法の解説に際して、「政令」や「内閣府令」(青字の箇所)が出てくるが(本法の各規制等に関し、下位法令で細かい事項を定めるものである。)、これら法令は未だ制定されていない。今後制定された段階で、本連載をアップデートする形でお知らせする。

「児童等」・「児童対象性暴力等」

本法においては、学校設置者等に対し、「児童等」に関する「児童対象性暴力等」の把握措置義務や防止措置義務、「児童対象性暴力等」が疑われる場合等の措置義務が課せられており、また、民間教育保育等事業者の認定基準として、上記各措置を実施等していることが求められている。

このように、本法においては、保護対象として「児童等」及び「児童対象性暴力等」という概念が用いられているが、それぞれの定義は以下のとおりとされている。

|

「児童等」(法2条1項) |

|

①学校[1]に在籍する幼児、児童又は生徒[2] ②18歳未満の者[3] ③高等専門学校[4]の第1学年から第3学年又は専修学校(高等課程)[5]に在学する者 |

|

「児童対象性暴力等」(法2条2項) |

|

①児童生徒等に性交等[6]をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)[7] ②児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること[8] ③刑法182条の罪、児童ポルノ法5条から8条までの罪、性的姿態撮影処罰法2条から6条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為をすること[9] ④児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること[10] イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法2条3項3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること ⑤児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること[11] ⑥児童等に対して行われる上記①から⑤に相当する行為 |

[1] 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(学校教育法1条)、並びに、幼保連携型認定こども園(認定こども園法2条7項)

[2] わいせつ教員対策法2条2項1号

[3] わいせつ教員対策法2条2項2号

[4] 学校教育法115条

[5] 法2条3項1号ロ、学校教育法124条、125条1項

[6] 刑法177条1項

[7] わいせつ教員対策法2条3項1号

[8] わいせつ教員対策法2条3項2号

[9] わいせつ教員対策法2条3項3号

[10] わいせつ教員対策法2条3項4号

[11] わいせつ教員対策法2条3項5号

「学校設置者等」・「教員等」

本法においては、「学校設置者等」に対し、「教員等」について、犯罪事実確認義務や児童対象性暴力等の把握措置義務・防止措置義務、児童対象性暴力等が疑われる場合等の措置義務等が課せられている。

このように、本法においては、各義務の主体として「学校設置者等」という概念が用いられており、また、各義務の対象になり得る者として「教員等」という概念が用いられているが、その定義は以下のとおりである。

|

「学校設置者等」(法2条3項) |

|

|

①次に掲げる施設(「学校等」)を設置する者 イ 学校[12](大学[13]を除く。) ロ 専修学校[14](高等課程[15]) ハ 幼保連携型認定こども園[16] ニ 認定こども園[17] ホ 児童相談所[18] ヘ 指定障害児入所施設等[19] ト 乳児院[20] チ 母子生活支援施設[21] リ 保育所[22] ヌ 児童館[23] ル 児童養護施設[24] ヲ 障害児入所施設[25](指定障害児入所施設[26]除く。) ワ 児童心理治療施設[27] カ 児童自立支援施設[28] |

②次に掲げる事業(「児童福祉事業」)を行う者 イ 指定障害児通所支援事業[29] ロ 乳児等通園支援事業[30] ハ 家庭的保育事業等[31]

|

|

「教員等」(法2条4項) |

|

①学校の教職員のうち、次に掲げるもの イ 校長、園長、副校長、副園長及び教頭 ロ 主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員、教授、准教授及び助教 ハ ロに掲げる教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの ②専修学校の校長、教員及び教員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの ③幼保連携型認定こども園の教職員のうち、次に掲げるもの イ 園長、副園長及び教頭 ロ 主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、主幹栄養教諭、保育教諭、助保育教諭、講師、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭 ハ ロに掲げる教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの ④認定こども園の長及び認定こども園の従業者のうち子ども[32]の教育又は保育に関する業務を行うもの ⑤児童相談所の所長及び児童相談所の従業者のうち児童[33]の指導又は一時保護に関する業務を行うもの ⑥指定障害児入所施設等の長並びに指定障害児入所施設等の従業者のうち障害児[34]に対する保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援又は治療に関する業務を行うもの ⑦乳児院の長及び乳児院の従業者のうち乳児[35]の養育に関する業務を行うもの ⑧母子生活支援施設の長及び母子生活支援施設の従業者のうち児童の保護又は生活の支援に関する業務を行うもの ⑨保育所の長及び保育所の従業者のうち児童の保育に関する業務を行うもの ⑩児童館の長及び児童館の従業者のうち児童の遊びの指導に関する業務を行うもの ⑪児童養護施設の長及び児童養護施設の従業者のうち児童の養護に関する業務を行うもの ⑫障害児入所施設の長及び障害児入所施設の従業者のうち障害児に対する支援[36]に関する業務を行うもの ⑬児童心理治療施設の長及び児童心理治療施設の従業者のうち児童の心理に関する治療又は生活指導に関する業務を行うもの ⑭児童自立支援施設の長及び児童自立支援施設の従業者のうち児童の指導又は自立の支援に関する業務を行うもの ⑮指定障害児通所支援事業を行う事業所の管理者及び指定障害児通所支援事業に従事する者であって次のイからニまでに掲げるもののうち当該イからニまでに定めるもの イ 児童発達支援[37]に従事する者 障害児に対する便宜[38]の供与又は同項に規定する治療に関する業務を行う者 ロ 放課後等デイサービス[39]に従事する者 障害児に対する便宜[40]の供与に関する業務を行う者 ハ 居宅訪問型児童発達支援[41]に従事する者 障害児に対する便宜[42]の供与に関する業務を行う者 ニ 保育所等訪問支援[43]に従事する者 障害児に対する便宜[44]の供与に関する業務を行う者 ⑯乳児等通園支援事業を行う事業所の管理者及び乳児等通園支援事業に従事する者のうち乳児又は幼児の遊び又は生活の支援[45]に関する業務を行うもの ⑰家庭的保育事業等を行う事業所の管理者及び家庭的保育事業等に従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの |

[12] 学校教育法1条

[13] 学校教育法83条

[14] 学校教育法124条

[15] 学校教育法125条1項

[16] 認定こども園法2条7項

[17] 認定こども園法3条1項又は3項の認定を受けた施設及び同条10項の規定による公示がされた施設

[18] 児童福祉法12条1項

[19] 児童福祉法24条の2第1項

[20] 児童福祉法37条

[21] 児童福祉法38条

[22] 児童福祉法39条

[23] 児童福祉法40条

[24] 児童福祉法41条

[25] 児童福祉法42条

[26] 児童福祉法24条の2第1項

[27] 児童福祉法43条の2

[28] 児童福祉法44条

[29] 児童福祉法6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業であって、同法21条の5の3第1項の規定による指定を受けた者が行うもの

[30] 児童福祉法6条の3第23項

[31] 児童福祉法24条2項

[32] 認定こども園法2条1項

[33] 児童福祉法4条1項

[34] 児童福祉法4条2項

[35] 児童福祉法37条

[36] 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援(福祉型障害児入所施設)、及び、保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援並びに治療(医療型障害児入所施設)(児童福祉法42条1号・2号)

[37] 児童福祉法6条の2の2第2項

[38] 「日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援」(児童福祉法6条の2の2第2項、児童福祉法施行規則1条の2)

[39] 児童福祉法6条の2の2第3項

[40] 「生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜」(児童福祉法6条の2の2第3項)

[41] 児童福祉法6条の2の2第4項

[42] 「日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援」(児童福祉法6条の2の2第4項、児童福祉法施行規則1条の2の4)

[43] 児童福祉法6条の2の2第5項

[44] 「当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜」(児童福祉法6条の2の2第5項)

[45] 「適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助」(児童福祉法6条の3第23項)

「民間教育保育等事業者」・「教育保育等従事者」

本法においては、「民間教育保育等事業者」は、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定を受け、広告等においてその旨の表示をすることができる。また、その認定基準として、犯罪事実確認の実施体制や児童対象性暴力等の把握措置の実施、防止措置や児童対象性暴力等が疑われる場合等の措置等を定めた規程(児童対象性暴力等対処規程)の作成があるが、各措置等の対象となるのは「教育保育等従事者」である。

このように、本法においては、内閣総理大臣の認定を受け得る事業者として「民間教育保育等事業者」という概念を用いられており、また、その認定基準(実施体制)に係る各措置等の対象として「教育保育等従事者」という概念(学校設置者等における教員等に相当する概念)が用いられているが、その定義は以下のとおりである。

|

「民間教育保育等事業者」(法2条5項) |

|

①専修学校(一般課程[46])又は各種学校[47]における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業 ②学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものにおける高等学校[48]の課程に類する教育を行う事業であって、内閣府令で定めるもの ③学校等における教育及び前二号に掲げる事業のほか、児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であって、次に掲げる要件を満たすもの(「民間教育事業」) イ 当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が、6か月以上であること ロ 児童等に対して対面による指導を行うものであること ハ 当該事業を営む者の事業所その他の当該事業を営む者が当該事業を行うために用意する場所において指導を行うものであること ニ 当該事業において当該技芸又は知識の教授を行う者の人数が、児童対象性暴力等を防止し及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童等を保護するための措置を講ずるために必要な人数その他の事情を勘案して政令で定める人数以上であること ④児童発達支援事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。) ⑤放課後等デイサービス事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。) ⑥居宅訪問型児童発達支援事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。) ⑦保育所等訪問支援事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。) ⑧児童自立生活援助事業[49] ⑨放課後児童健全育成事業等[50] ⑩子育て短期支援事業[51] ⑪一時預かり事業[52] ⑫小規模住居型児童養育事業[53] ⑬病児保育事業[54] ⑭意見表明等支援事業[55] ⑮妊産婦等生活援助事業[56] ⑯児童育成支援拠点事業[57] ⑰認可外保育事業[58] ⑱指定障害福祉サービス事業[59] |

[46] 学校教育法125条1項

[47] 学校教育法134条1項

[48] 学校教育法50条

[49] 児童福祉法6条の3第1項

[50] 放課後児童健全育成事業(児童福祉法6条の3第2項)及びこれに類する事業で小学校(学校教育法29条)、公民館(社会教育法20条)その他の内閣府令で定める施設において行われるもの

[51] 児童福祉法6条の3第3項

[52] 児童福祉法6条の3第7項

[53] 児童福祉法6条の3第8項

[54] 児童福祉法6条の3第13項

[55] 児童福祉法6条の3第17項

[56] 児童福祉法6条の3第18項

[57] 児童福祉法6条の3第20項

[58] 認可保育施設(児童福祉法第59条の2第1項)における家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(同法6条の3第9項から12項)、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行う事業(保育所)(同法39条1項)

[59] 障害者総合支援法29条1項に規定する指定障害福祉サービスを行う事業(障害児に対する同法5条2項に規定する居宅介護、同条4項に規定する同行援護、同条5項に規定する行動援護、同条8項に規定する短期入所又は同条9項に規定する重度障害者等包括支援を行うものに限る。)

|

「教育保育等従事者」(法2条6項) |

|

①前項1号の教育を行う同号に規定する専修学校又は各種学校の校長及び当該教育を行う教員 ②前項2号の教育を行う教育施設の長及び当該教育を行う教員 ③民間教育事業を行う事業所の管理者及び民間教育事業に従事する者のうち児童等に対して技芸又は知識の教授を行うもの ④児童発達支援事業を行う事業所の管理者及び児童発達支援事業に従事する者のうち障害児に対する便宜[60]の供与又は治療[61]に関する業務を行うもの ⑤放課後等デイサービス事業を行う事業所の管理者及び放課後等デイサービス事業に従事する者のうち障害児に対する便宜[62]の供与に関する業務を行うもの ⑥居宅訪問型児童発達支援事業を行う事業所の管理者及び居宅訪問型児童発達支援事業に従事する者のうち障害児に対する便宜[63]の供与に関する業務を行うもの ⑦保育所等訪問支援事業を行う事業所の管理者及び保育所等訪問支援事業に従事する者のうち障害児に対する便宜の供与[64]に関する業務を行うもの ⑧児童自立生活援助事業を行う事業所の管理者及び児童自立生活援助事業に従事する者のうち満20歳未満義務教育終了児童等[65](児童に限る。)に対する児童自立生活援助[66]を行うもの ⑨放課後児童健全育成事業等を行う事業所の管理者及び放課後児童健全育成事業等に従事する者のうち児童の遊び又は生活の支援に関する業務を行うもの ⑩子育て短期支援事業を行う事業所の管理者及び子育て短期支援事業に従事する者のうち児童に対する支援[67]に関する業務を行うもの ⑪一時預かり事業を行う事業所の管理者及び一時預かり事業に従事する者のうち「家庭において保育(養護及び教育(略))を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児」又は「子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児」[68]の保護に関する業務を行うもの ⑫小規模住居型児童養育事業を行う事業所の管理者及び小規模住居型児童養育事業に従事する者のうち児童の養育に関する業務を行うもの ⑬病児保育事業を行う事業所の管理者及び病児保育事業に従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの ⑭意見表明等支援事業を行う事業所の管理者及び意見表明等支援事業に従事する者のうち児童の意見若しくは意向の把握又は児童に対する支援に関する業務を行うもの ⑮妊産婦等生活援助事業を行う事業所の管理者及び妊産婦等生活援助事業に従事する者のうち児童に対する日常生活を営むのに必要な便宜の供与に関する業務を行うもの ⑯児童育成支援拠点事業を行う事業所の管理者及び児童育成支援拠点事業に従事する者のうち児童に対する生活の支援、情報の提供及び相談に関する業務を行うもの ⑰認可外保育事業を行う施設の管理者及び認可外保育事業に従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの ⑱指定障害福祉サービス事業を行う事業所の管理者及び指定障害福祉サービス事業に従事する者であって次のイからホまでに掲げるもののうち当該イからホまでに定めるもの イ 居宅介護[69]に従事する者 障害児に対する便宜[70]の供与に関する業務を行う者 ロ 同行援護[71]に従事する者 障害児に対する便宜[72]の供与に関する業務を行う者 ハ 行動援護[73]に従事する者 障害児に対する便宜[74]の供与に関する業務を行う者 ニ 短期入所[75]に従事する者 障害児に対する便宜[76]の供与に関する業務を行う者 ホ 重度障害者等包括支援[77]に従事する者 障害児に対する障害福祉サービスの提供[78]に関する業務を行う者 |

[60] 「日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援」(児童福祉法6条の2の2第2項、児童福祉法施行規則1条の2)

[61] 児童発達支援センターにおける治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるものに限る。)(児童福祉法6条の2の2第2項)

[62] 「生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜」(児童福祉法6条の2の2第3項)

[63] 「日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援」(児童福祉法6条の2の2第4項、児童福祉法施行規則1条の2の4)

[64] 「当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜」(児童福祉法6条の2の2第5項)

[65] 児童福祉法6条の3第1項1号

[66] 共同生活を営むべき住居、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、小規模住居型児童養育事業を行う住居、里親の居宅、児童自立生活援助対象者の居宅における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(児童福祉法6条の3第1項、児童福祉法施行規則1条の2の8第1項)

[67] 「必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)」(児童福祉法6条の3第3項)

[68] 児童福祉法6条の3第7項1号・2号

[69] 「障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与すること」(障害者総合支援法5条2項)

[70] 「入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助」(障害者総合支援法5条2項、障害者総合支援法施行規則1条の3)

[71] 「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の主務省令で定める便宜を供与すること」(障害者総合支援法5条4項)

[72] 「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助」(障害者総合支援法5条4項、障害者総合支援法施行規則1条の5)

[73] 「知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の主務省令で定める便宜を供与すること」(障害者総合支援法5条5項)

[74] 「知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助」(障害者総合支援法5条5項、障害者総合支援法施行規則2条)

[75] 「居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与すること」(障害者総合支援法5条8項)

[76] 「入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援」(障害者総合支援法5条8項、障害者総合支援法施行規則6条)

[77] 「常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして主務省令で定めるものにつき、居宅介護その他の主務省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供すること」(障害者総合支援法5条9項)

[78] 「居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助」(障害者総合支援法5条9項、障害者総合支援法施行規則6条の3)

「特定性犯罪」・「特定性犯罪事実該当者」

本法においては、学校設置者等は教員等について、民間教育保育等事業者は教育保育等従事者について、それぞれ犯罪事実確認を行わなければならないが、犯罪事実確認の対象となる犯罪事実及びその該当者は「特定性犯罪」及び「特定性犯罪事実該当者」とされている。犯罪事実確認に係る手続(犯罪事実確認書の交付等)においては、「特定性犯罪事実該当者」に係る手続(事前通知等)も設けられている。

このように、本法においては、犯罪事実確認の対象として「特定性犯罪」及び「特定性犯罪事実該当者」という概念が用いられているが、その定義は以下のとおりである。

|

「特定性犯罪」(法2条7項) |

|

①不同意わいせつ罪刑(刑法176条)、不同意性交等罪(刑法177条)、監護者わいせつ及び監護者性交等罪(刑法179条)、不同意わいせつ等致死傷罪(刑法181条)、16歳未満の者に対する面会要求等罪(刑法182条)、強盗・不同意性交等及び同致死罪(刑法241条1項・3項)、強盗・不同意性交等致死未遂罪(刑法243条) ②常習特殊強盗致傷罪(盗犯等防止法4条)(強盗・不同意性交等罪を犯す行為に係るものに限る。) ③児童淫行罪(児童福祉法60条1項) ④児童買春(児童ポルノ法4条)、児童買収周旋(児童ポルノ法5条)、児童買春勧誘(児童ポルノ法6条)、児童ポルノ所持、提供等(児童ポルノ法7条)、児童買春等目的人身売買等(児童ポルノ法8条) ⑤性的姿態等撮影(性的姿態撮影処罰法2条)、性的影像記録提供等(性的姿態撮影処罰法3条)、性的影像記録保管(性的姿態撮影処罰法4条)、性的姿態等影像送信(性的姿態撮影処罰法5条)、性的姿態等影像記録(性的姿態撮影処罰法6条) ⑥都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの イ みだりに人の身体の一部に接触する行為 ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(「写真機等」)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為 ハ みだりに卑わいな言動をする行為 ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為 |

|

「特定性犯罪事実該当者」(法2条8項) |

|

①特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(執行猶予者を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して20年を経過しないもの ②特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して10年を経過しないもの ③特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して10年を経過しないもの |

内閣総理大臣の権限

本法では、「内閣総理大臣」による権限行使が想定されているが、そのうち政令で定めるものを除き、「こども家庭庁長官」に委任されている(法42条)。

そのため、各規定において「内閣総理大臣」と定められている部分は、政令で定めるものを除き、「こども家庭庁長官」が対応することとなる。

以上

<執筆者のプロフィール>

TMI総合法律事務所

弁護士・社会保険労務士 益原大亮

2018年1月TMI総合法律事務所入所、2019年10月~2021年9月厚生労働省大臣官房総務課法務室法務指導官、2021年10月~2023年9月同省労働基準局労働条件政策課課長補佐・労働関係法専門官、2023年10月同省医政局参与、2025年4月こども家庭庁こども性暴力防止法アドバイザー(同庁委託事業)。

<執筆者へのお問い合わせ>

本連載や日本版DBS対応について、益原大亮弁護士にお問い合わせをされたい方におきましては、以下のリンクからお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

[お問い合わせページ] https://www.tmi.gr.jp/contact/

Member

PROFILE