ブログ

【知的財産ランドスケープ】宇宙ビジネスにおける特許情報を用いたランドスケープ分析⑧ 衛星関連スタートアップ(その2)

2025.05.14

前回のまとめ

前回(第7回)では、衛星関連の中でも「衛星開発・製造」、「衛星部品・付属品」、「衛星管理・デブリ対策」に関連する注目スタートアップの特許動向をご紹介しました(https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2025/16941.html)。今回は、「衛星通信」と「衛星データ」に関連する注目スタートアップの特許動向をご紹介します。

衛星通信

衛星通信の分野では、以下の10社(日本企業2社、外国企業8社)をピックアップしました(青色マーカ部が日本企業)。

衛星通信関連のスタートアップ

出所(右):インフォステラ

https://www.infostellar.net/jp

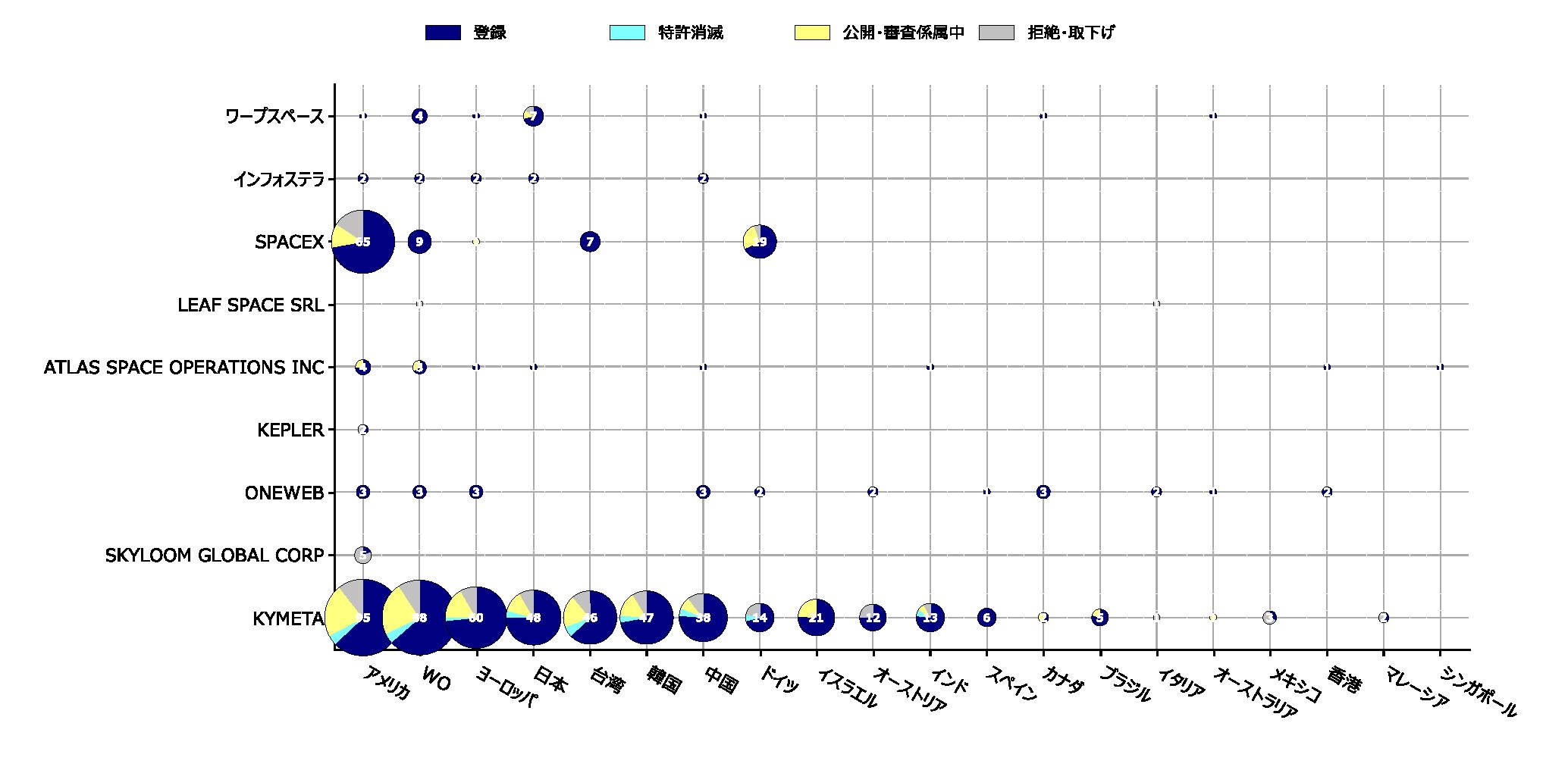

各スタートアップの出願国別の特許件数を示したマトリクスマップからは、SpaceXとKymetaからの特許が多く見られており、日本のスタートアップとしてはワープスペースとインフォステラの特許が確認されました。

スタートアップ×出願国マトリクスマップ(衛星通信)

※2024年10月時点で特許が確認されなかった企業:Goonhilly

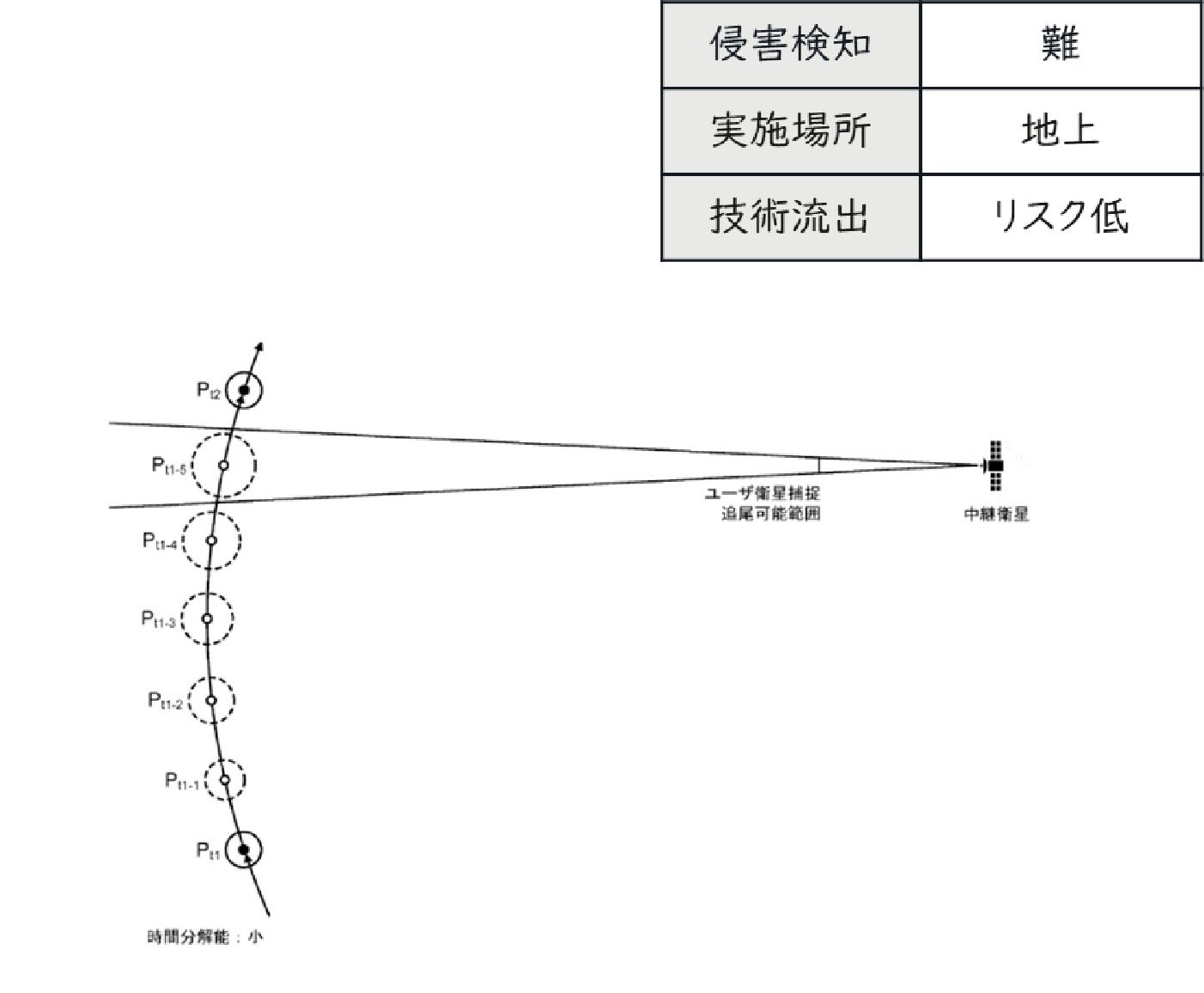

ワープスペース社の特許であるJP7270312B1は、地球局と中継衛星を介したユーザ衛星との通信に関する特許であり、特に、衛星間光通信において、計算能力が限られた衛星でも高精度な軌道予測が可能となる技術を提供するものです。従来の課題であった計算負荷を軽減するために、地球局から予測軌道データを取得し中継衛星に送信することで、衛星間の光通信を効率的に実現します。これにより、多数の衛星との通信をサポートしつつ、精度と計算効率を向上させることができるとされています。

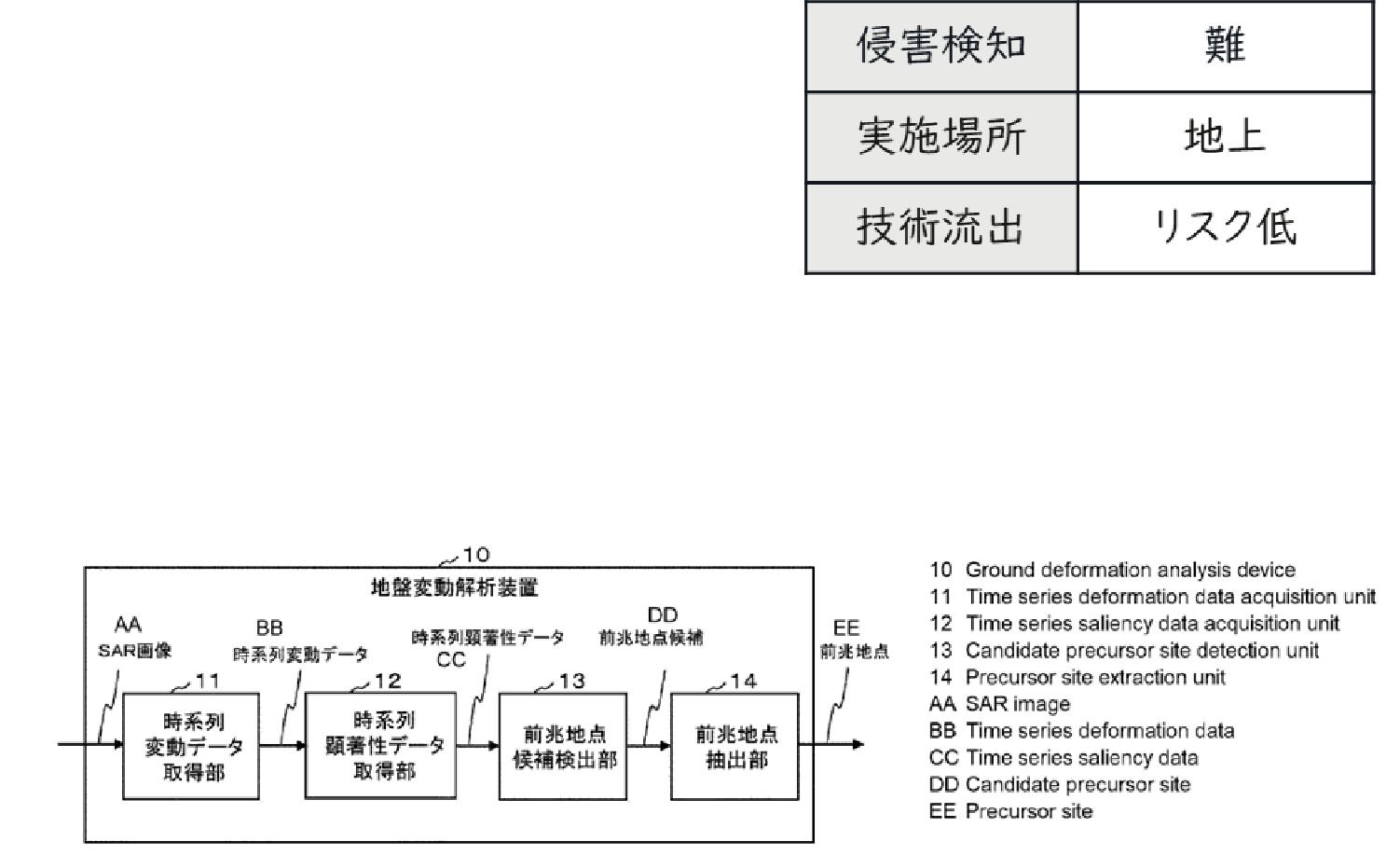

ワープスペース社の技術は、地上のサーバ内で実行される情報処理に関するものであり、通常は侵害検知が難しく、また自社内で実施されるものであることから技術流出のリスクも低いと考えられます。そのため、侵害検知の可否、特許権の効力(実施場所)、技術流出のリスクについては、それぞれ侵害検知「難」、実施場所「地上」、技術流出「リスク低」と評価することができると考えます。

JP7270312B1の図面

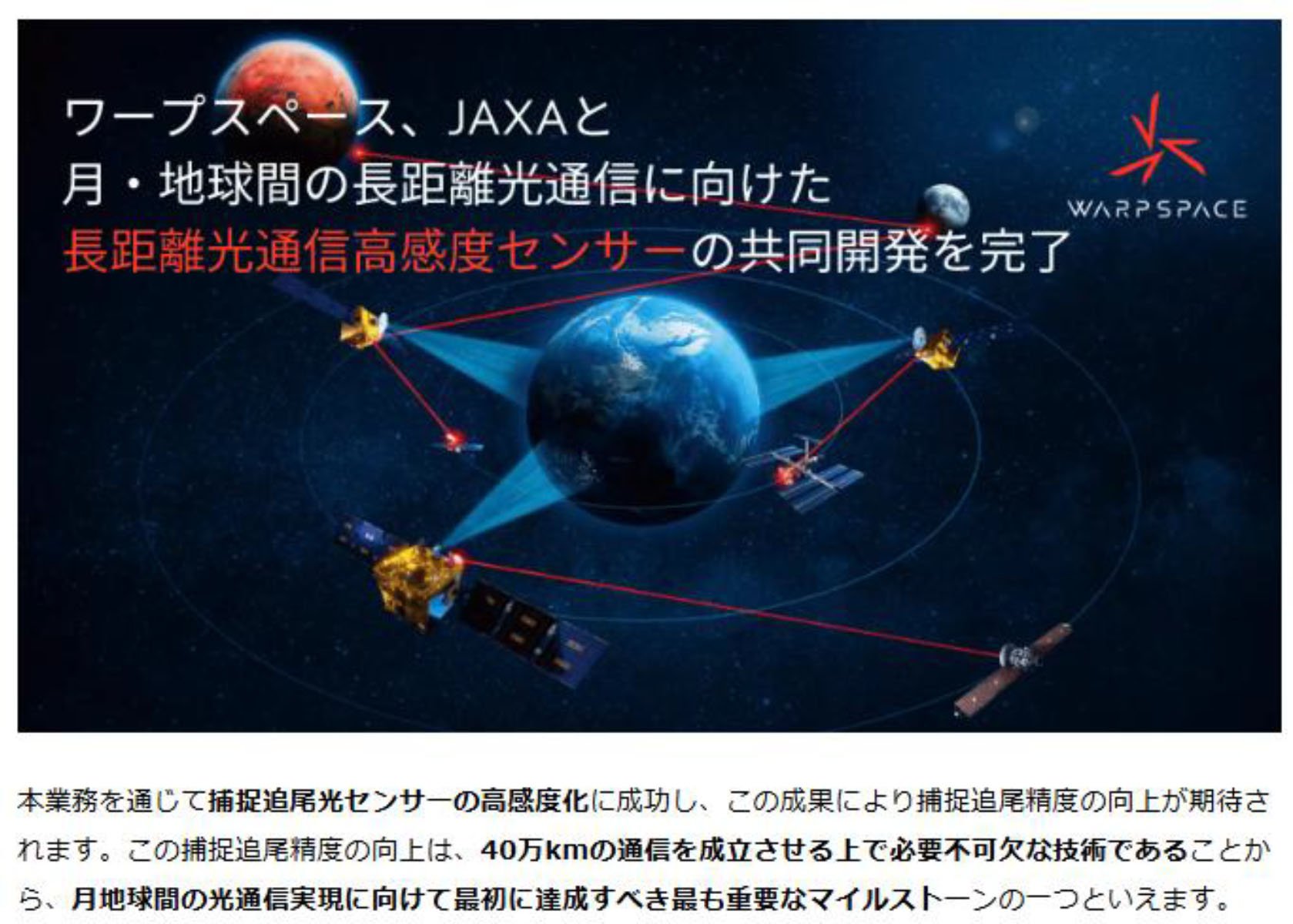

ワープスペースは、民間として世界で初となる人工衛星向けの光即応通信ネットワークサービス「WarpHub InterSat(ワープハブ・インターサット)」の開発を進めている茨城県つくば市のスタートアップです。光通信が可能な中継衛星が、他の衛星から送られてきたデータを地上局に即応的かつ高容量で転送する仕組みを提供するサービスを開発しており、同サービスを2025年までに実現させることを目指しています。2024年4月には、JAXAと共同で、月・地球間の長距離光通信実現のための重要技術である高感度センサーの開発を完了したことが報告されています。

ワープスペース社による光感度センサーの開発

出所:PRTimes

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000035564.html

近年、地球観測などを行う人工衛星の数が爆発的に増えており、より多くの観測データをリアルタイムに近い形で取得し利用できることが求められています。ワープスペースはそのような社会課題の解決に貢献するスタートアップの一つとして、世界から注目されています。

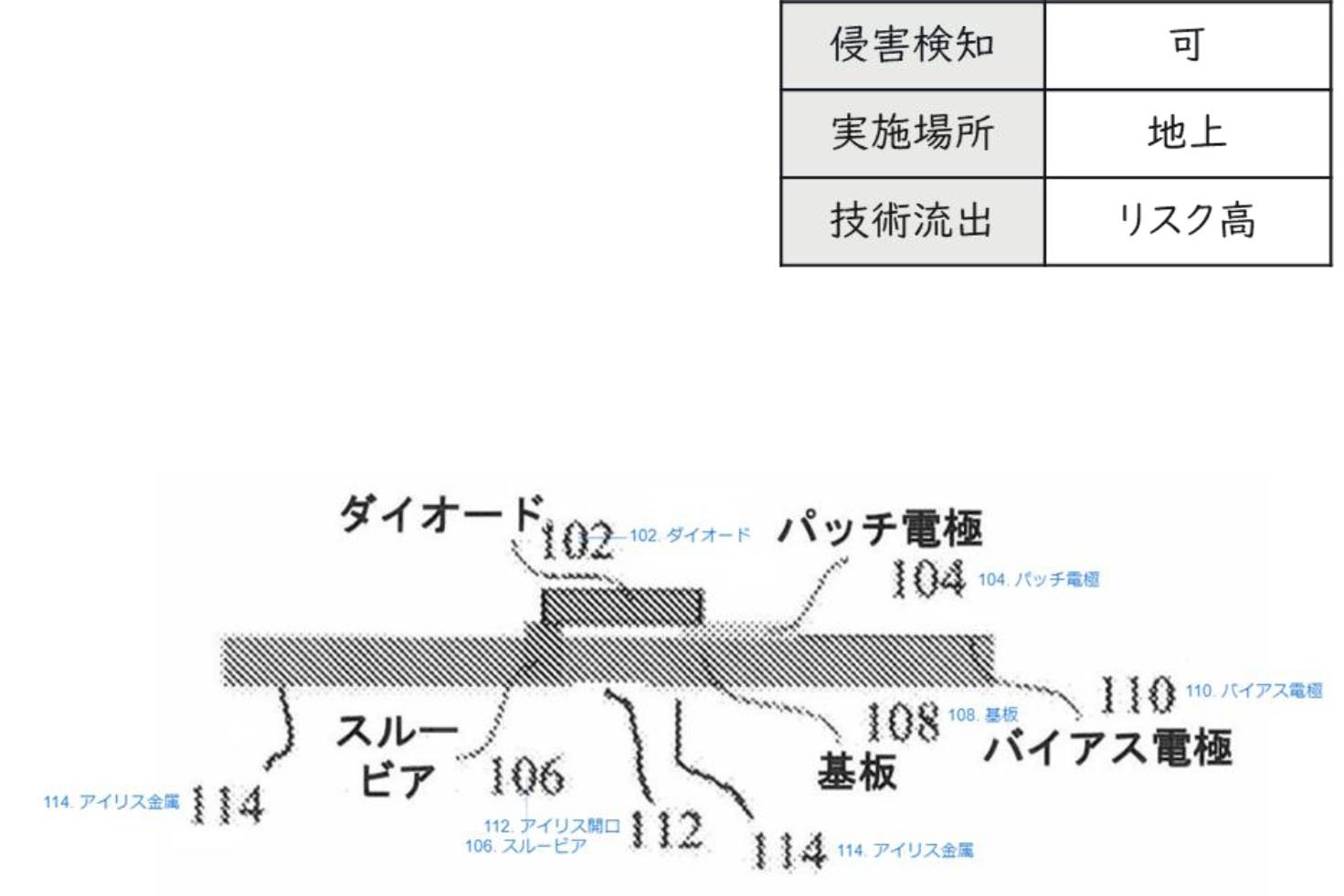

Kymeta社のJP2022546237Aは、物質移動技術を利用して製造されたメタサーフェスアンテナに関するものであり、メタマテリアルアンテナ素子を用いることで、低コストかつ高性能なビーム形成が可能となるものです。従来のフェーズドアレイアンテナに比べて構造が簡素でありながら、操作が高速かつ容易であることを特徴とし、同調可能なキャパシタンスデバイスを配置することで、アンテナの共振周波数を調整し、性能を向上させることができるとされています。アンテナの構造は、リバースエンジニアリングで侵害検知が可能であり、地上で流通することから技術流出のリスクも高いといえます。同社はこれらの点を踏まえた上で、アンテナの構造について多くの特許を出願していることが推察されます(なお、アンテナの構造については、SpaceXからも多くの特許や意匠出願が確認されています)。

JP2022546237Aの図面

SpaceX社のアンテナに関する意匠

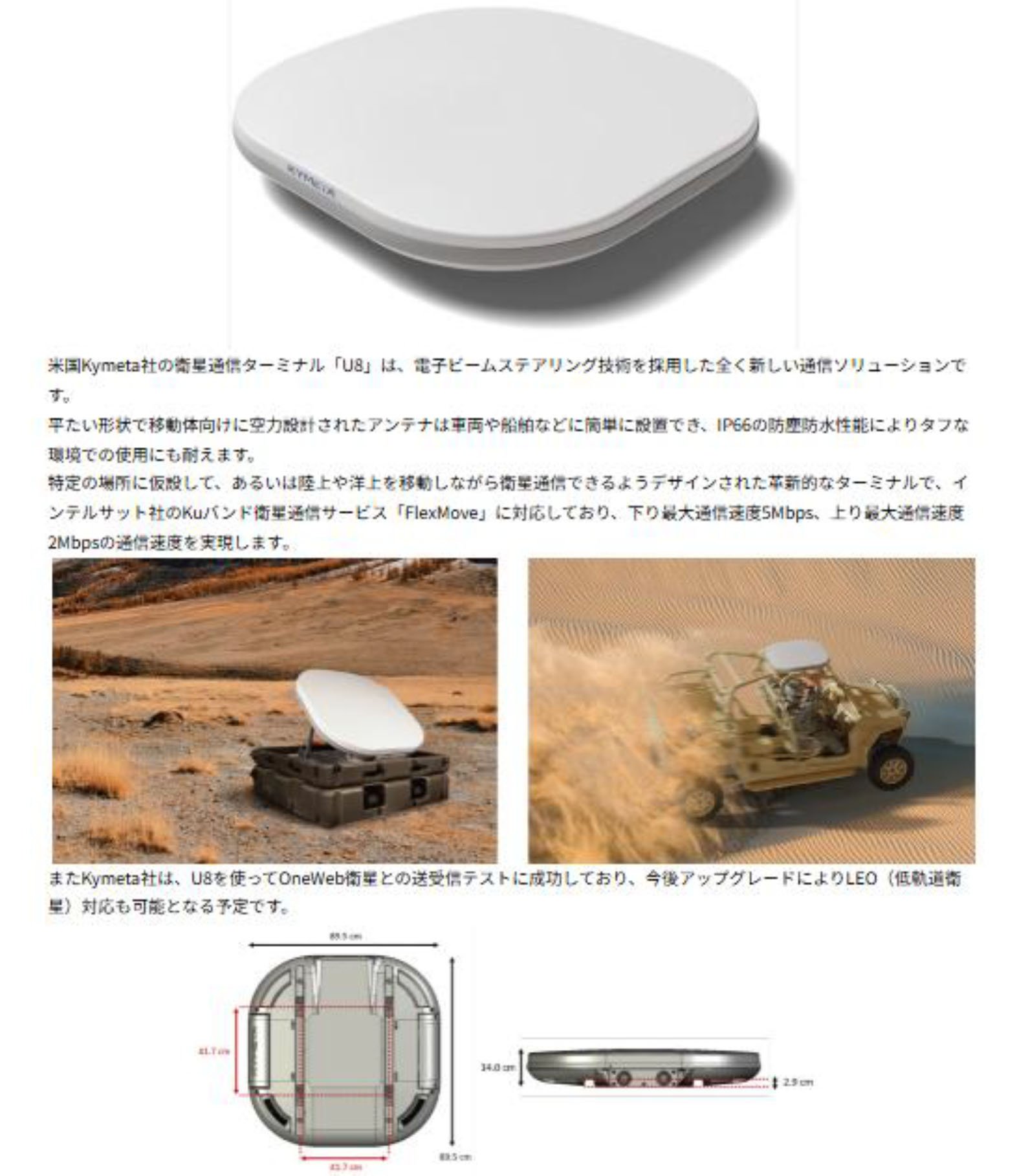

Kymeta社のアンテナはフラットであることを特徴としており、従来は通信のためにアンテナをわざわざ対象衛星方向に向けるために物理的に動かしていたところを、同社のアンテナはアンテナの送受信方向を電子的に制御することで通信することで稼働部品を必要としません。また、稼働部の制御が不要になったことで、車や船舶、航空機などの移動体に設置することが従来よりも容易になるとされています。

Kymeta社のフラットパネルアンテナ

衛星データ

衛星データの分野では、以下の18社(日本企業10社、外国企業8社)をピックアップしました。

衛星データ関連のスタートアップ

出所(右):Planet Labs

https://astroscale.com/ja/missions/adras-j/

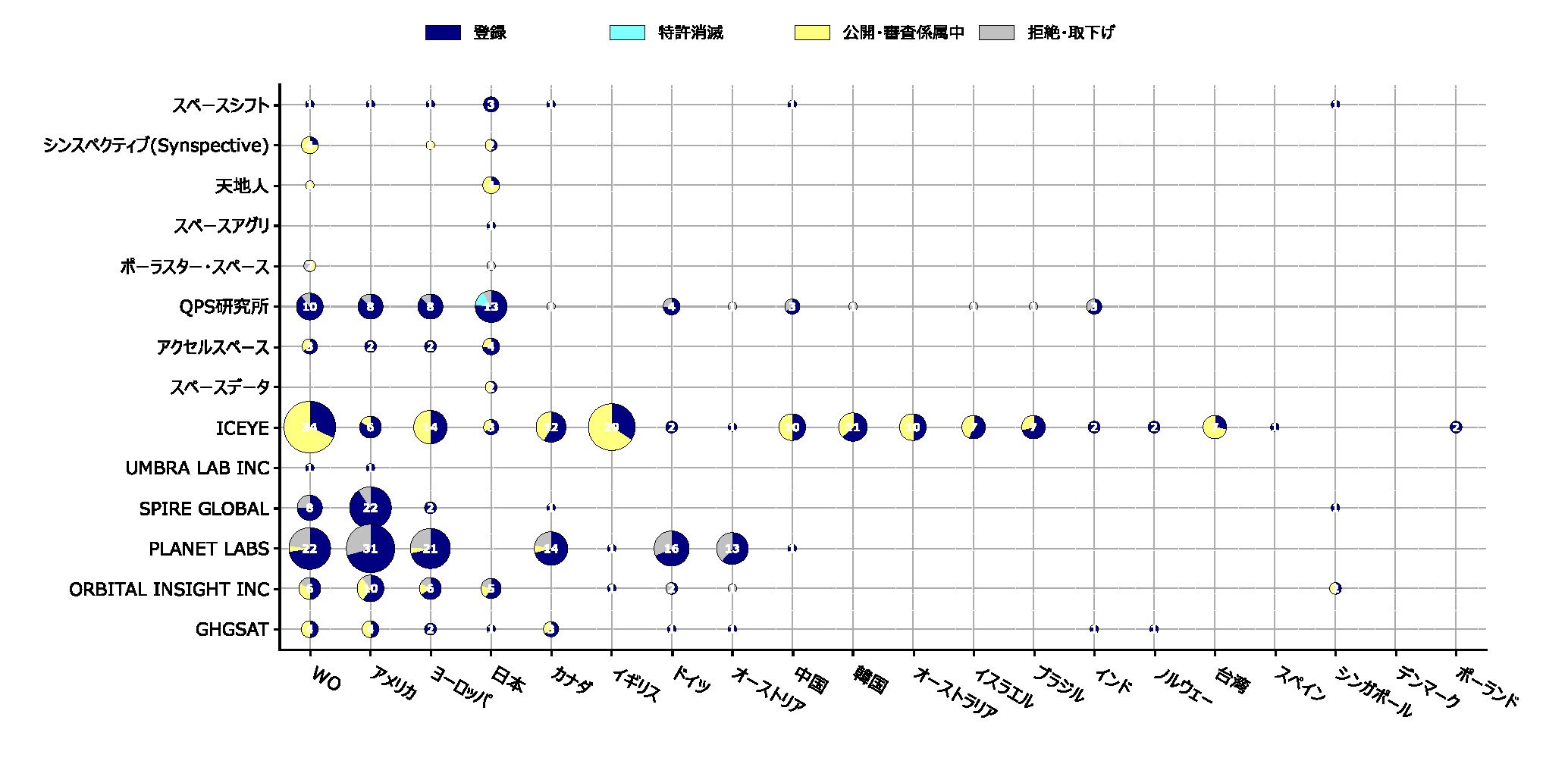

各スタートアップの出願国別の特許件数を示したマトリクスマップからは、QPS研究所、ICEYE、Spire Global、Planet Labsの特許が多く確認されました。以前のブログでもご紹介したとおり、リモートセンシングに関連する特許件数は近年著しく増加しており、この分野をビジネスの主軸とするスタートアップでも同様に、他の分野と比べて特許件数が多い傾向が見られました。

スタートアップ×出願国マトリクスマップ(衛星データ)

※2024年10月時点で特許が確認されなかった企業:Space View、Archeda、Pixxel

Synspective社のWO2024004216A1は、合成開口レーダ(SAR)によって測定された観測データを用い、地盤変動の状況を解析し、地盤災害の前兆をより正確に捉えるための地盤変動解析装置および方法に関する特許です。本特許では、時系列変動データを時系列顕著性データに変換し、異常時点を検出することで、地盤災害の前兆地点を特定することが可能となることや、これにより地盤災害の予測精度が向上することが可能になるとされています。

WO2024004216A1の図面

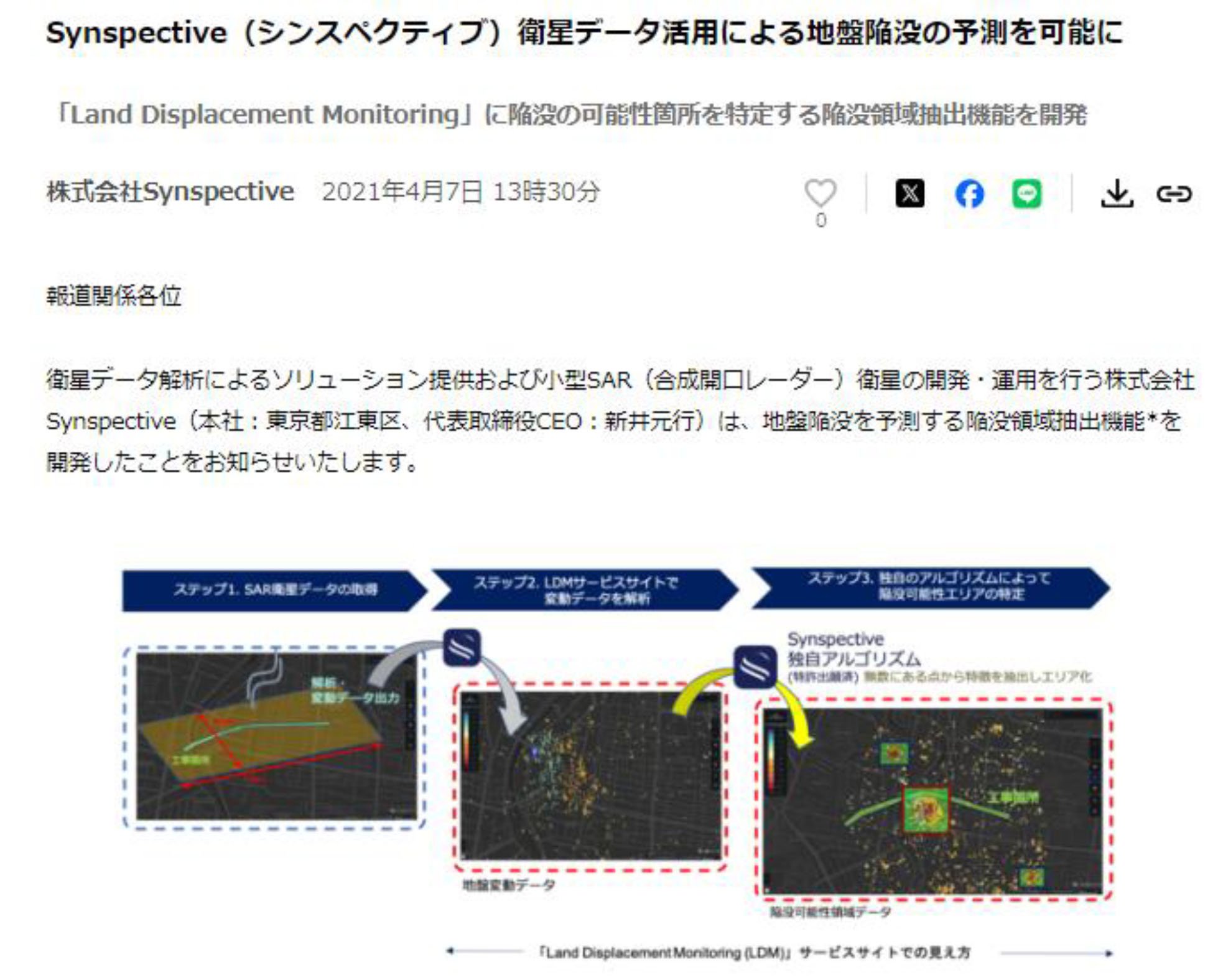

Synspective社は独自の小型SAR衛星を開発、運用し、SAR衛星画像データを提供するとともに、AIを用いた衛星画像解析によって、自然災害や紛争、環境破壊などのリスクを特定・評価するソリューションサービスを提供しています。同社は、2024年12月には東京証券取引所グロース市場への上場を果たしており、注目度の高い日本発宇宙関連スタートアップの一つとなっています。SAR衛星画像×AIを活用したリモートセンシングについてはOrbital Insightなどの他のスタートアップからも多くの特許が出されており、今後の宇宙ビジネスの主流になっていくのと併せて特許出願も増加していくことが予想されます。

Synspective社のSAR衛星画像を用いたソリューションサービス

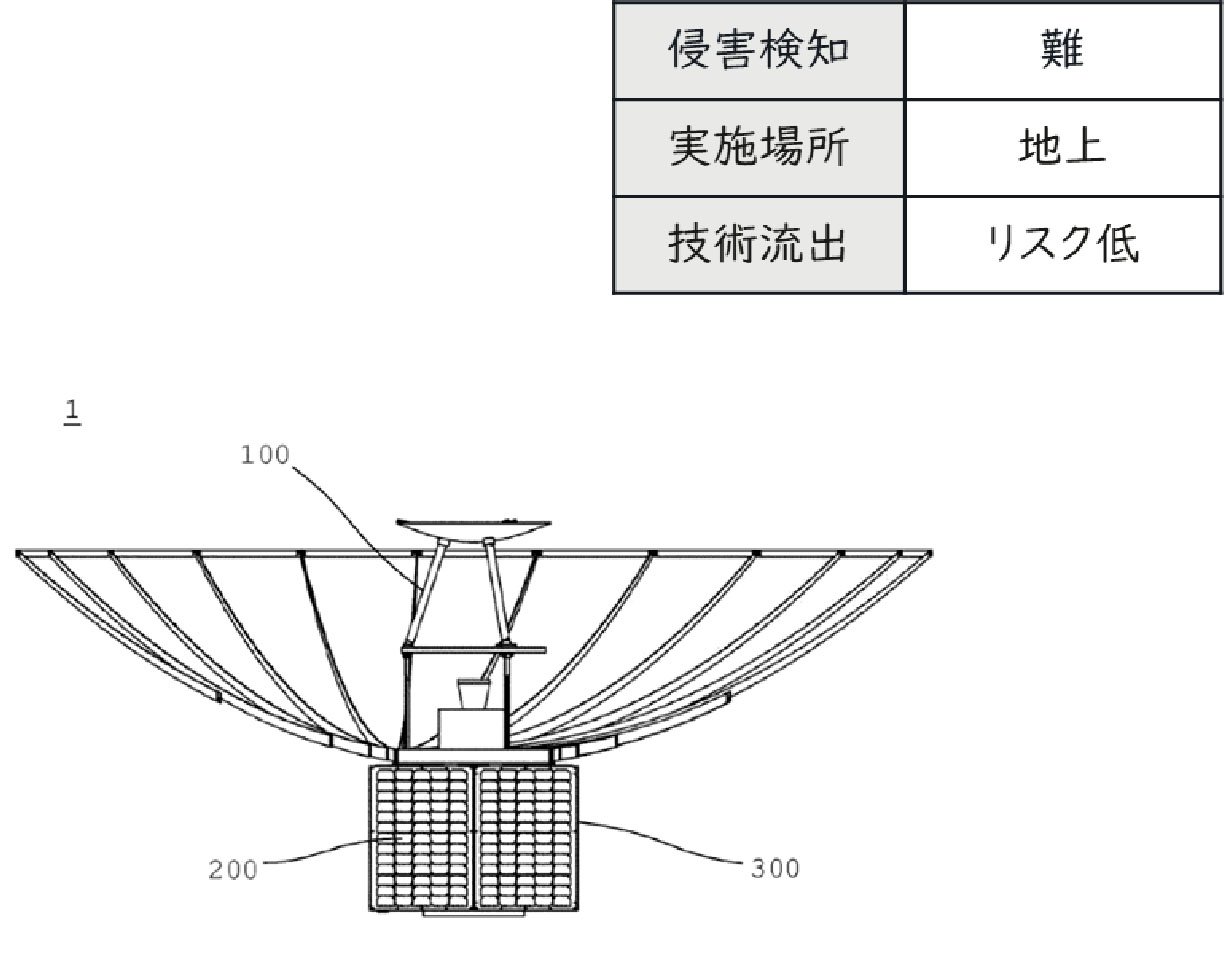

QPS研究所のJP7269328B2は、人工衛星などの宇宙航行体に搭載されるアンテナ装置に関する特許であり、副反射器を本体内に収納可能とし、使用時に送出装置で展開する仕組みを提供するものです。これにより、アンテナ装置を従来よりもコンパクトに収納でき、宇宙航行体の設計における自由度が大きく向上することができるとされています。アンテナ装置については宇宙空間で使用される場合には侵害検知は難しいと考えられますが、一方で、アンテナ装置の構造自体については外観から容易に把握できるため、その特徴的な構造に関して特許を出願しておくというのは特許戦略として理にかなっていると言えます。

JP7269328B2の図面

QPS研究所は高精細小型レーダー衛星を開発すると共に、衛星データを活用したソリューションサービスを提供する九州大学発のスタートアップです。SAR衛星は電波の送受信に大量の電力消費と大きなアンテナを必要とするため、これまで衛星の小型化と画像の解像度はトレードオフの関係にあったところ、QPS研究所は自身が特許を保有する展開式の軽量アンテナを衛星に搭載することでこの課題を解決しています。このQPS研究所の他、アストロスケール、ispaceはいずれも東京証券取引所グロース市場への上場を果たしていますが、どの企業も保有する特許は同分野に属する他社と比べて多い傾向が見られます。これらの企業は、将来的な上場を見据えた上で、投資家向けのアピールや上場審査への対応として、自社の技術について積極的に特許出願を行っていたとも考えられます。

今回は衛星関連の中でも「衛星通信」、「衛星データ」に関連する注目スタートアップの特許動向をご紹介しました。次回は、輸送に関連する注目スタートアップの特許動向についてご紹介します。

Member

PROFILE