ブログ

【知的財産ランドスケープ】宇宙ビジネスにおける特許情報を用いたランドスケープ分析⑩ 研究・探査関連スタートアップ

2025.07.22

前回のまとめ

前回(第9回)のブログでは、「ロケット開発・打ち上げ」、「軌道間輸送」などの輸送関連の注目スタートアップの特許動向について、具体的な企業や特許の事例を交えながらご紹介しました(https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2025/17170.html)。今回はシリーズ最終回として、研究・探査に関連する注目スタートアップの特許動向をご紹介します。

宇宙ステーション

宇宙ステーションの分野では、以下の5社をピックアップしました。

宇宙ステーション関連のスタートアップ

出所(右):Axiom Space

https://www.axiomspace.com/axiom-station

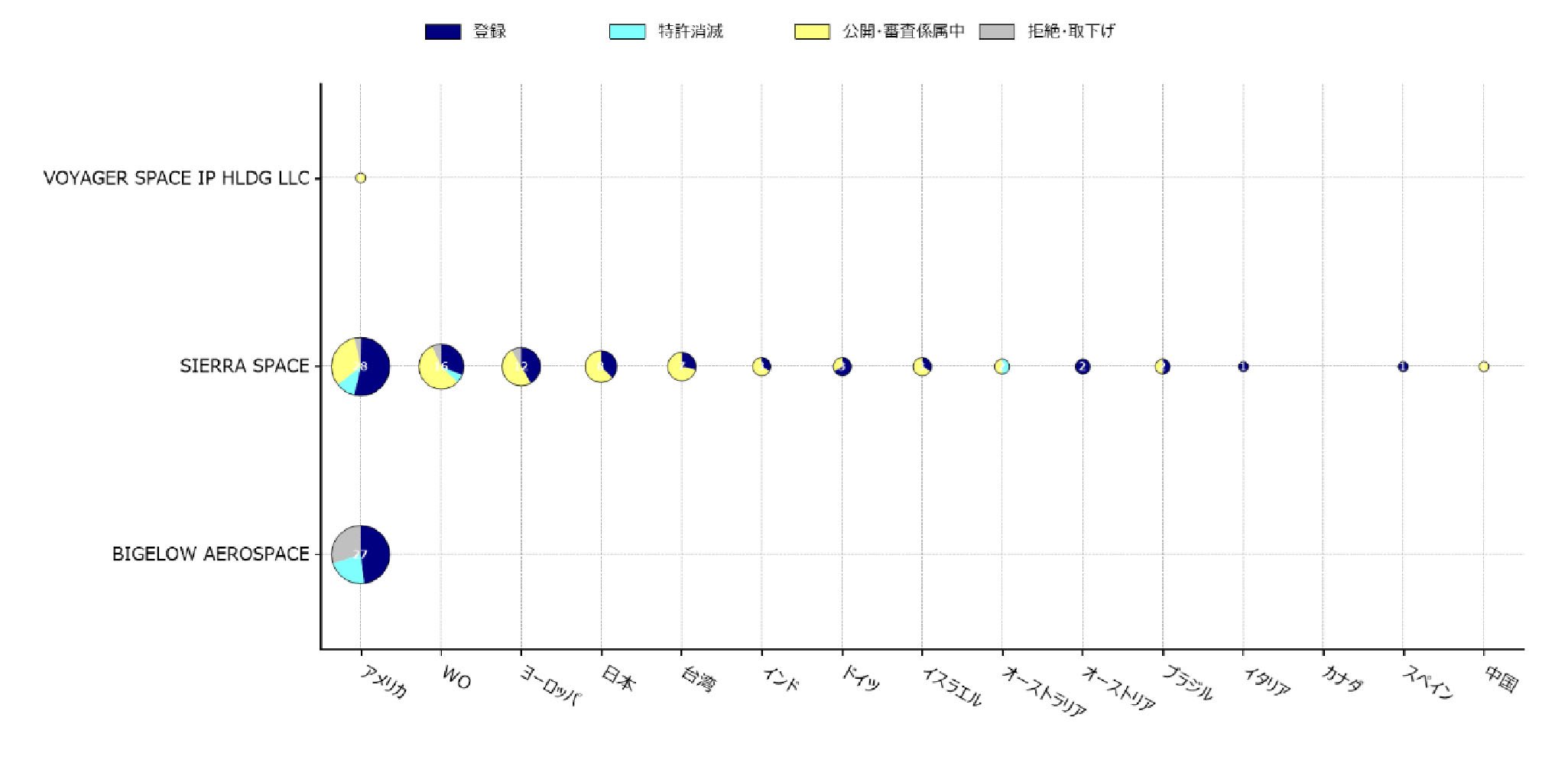

各スタートアップの出願国別の特許件数を示したマトリクスマップからは、Sierra Space、Bigelow Aerospaceからの特許が多く確認されました。

スタートアップ×出願国マトリクスマップ(宇宙ステーション)

※2024年10月時点で特許が確認されなかった企業:Axiom Space、Gravitics

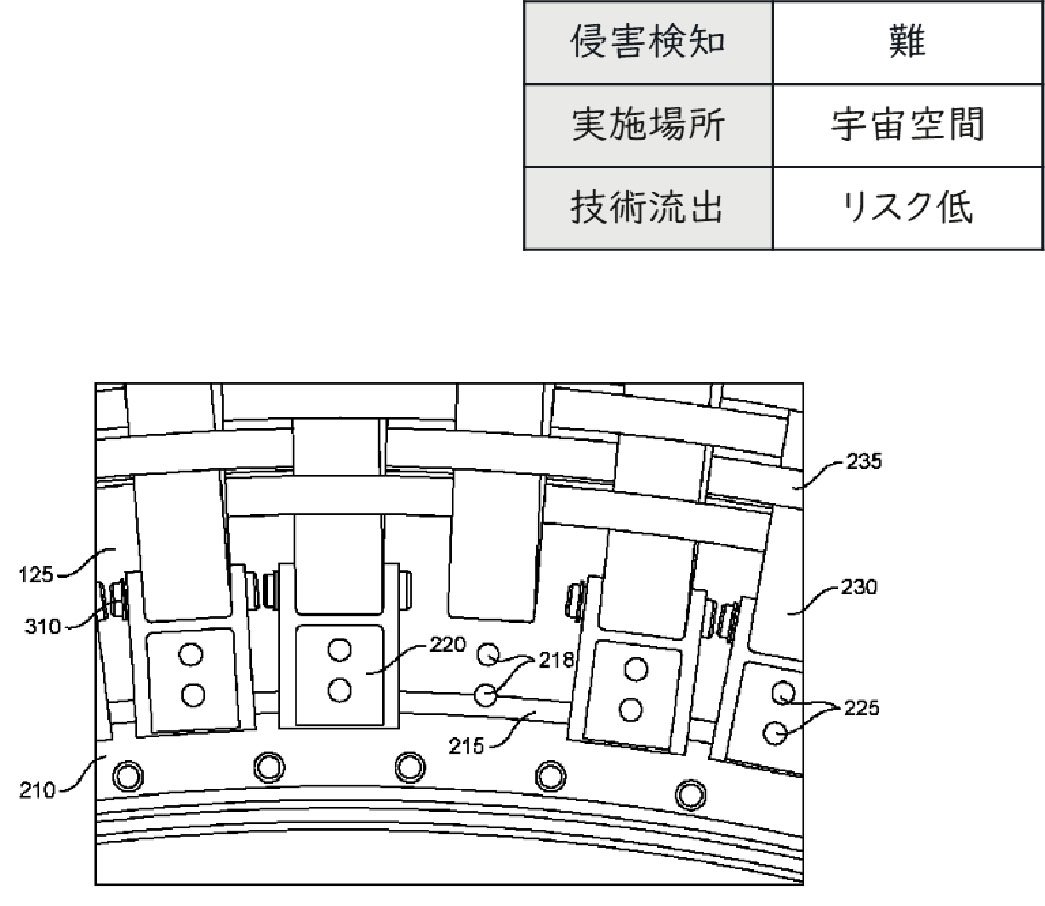

Sierra Space社の特許であるJP2024524483Aは、宇宙居住環境においてブラダとコアを接続するための取り付けフランジおよびブラケットシステムに関する特許であり、取り付けフランジはコアの端に設置され、ブラケットはブラダを固定する役割を果たします。このシステムにより、空気漏れによる安全上のリスクを低減し、宇宙ミッションにおける信頼性の高い居住環境を提供できるとされています。この特許にかかる技術は、宇宙ミッションにおける居住空間を確保するための構造物を形成するためのものであり、宇宙空間で実施されるものであることから特許への侵害検知は困難であると思われますが、Sierra Spaceはこのような技術についても特許を積極的に出願しています。同社からは他にも構造物のインターフェース部についての特許が複数確認されていることから、他社への情報流出リスクの高いインターフェース部については、特許で権利化して保護する戦略を採っていると考えられます。一方、同じ宇宙ステーション関連のスタートアップであるAxiom Spaceからは特許が1件も確認されませんでした。

JP2024524483Aの図面

IHIエアロスペースは2024年5月のプレスリリースで、商用宇宙ステーション用のパッシブドッキング機構をSierra Spaceに提供することを報告しています。このパッシブドッキング機構(宇宙ステーション側の機構)は、Sierra Spaceが開発する宇宙機などが宇宙ステーションに安全かつ確実にドッキングするために必要な機器で、国際標準(IDSS)に準拠しています。IHIエアロスペースはJAXAと共同でアクティブドッキング機構(宇宙機側の機構)の開発も行っているとのことであり、これらの宇宙ステーションのインターフェース部については、今後も標準化が進むと共に、特許も増加していく可能性があります。

宇宙ステーション用ドッキング機構の提供

出所:IHI

https://www.ihi.co.jp/all_news/2024/aeroengine_space_defense/1200837_13682.html

宇宙ロボティクス・資源開発

宇宙ロボティクス・資源開発の分野では、以下の11社(日本企業3社、外国企業8社)をピックアップしました(青色マーカー部は日本企業)。

宇宙ロボティクス・資源開発関連のスタートアップ

出所(左):Astrobotic Technology

https://www.astrobotic.com/

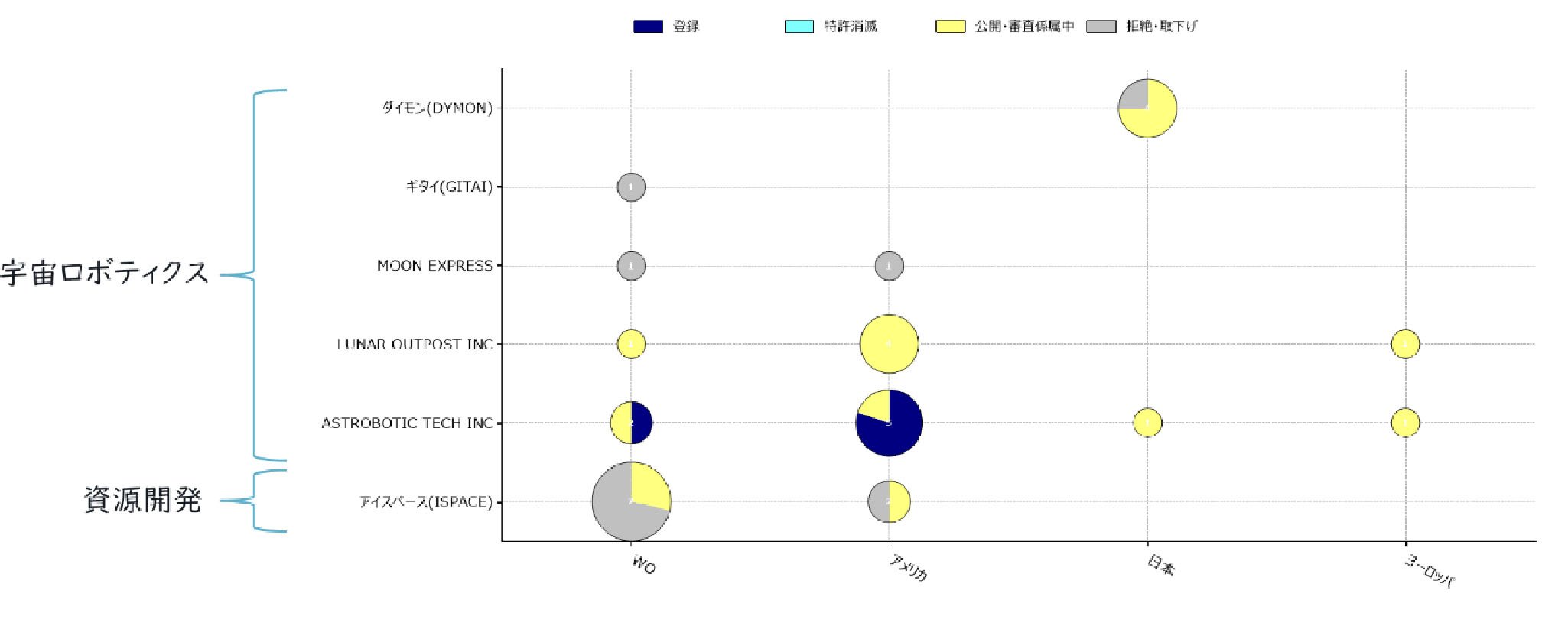

各スタートアップの出願国別の特許件数を示したマトリクスマップからは、宇宙ロボティクス関連ではダイモン、Lunar Outpost、Astrobotic Technologyからの特許が多く確認され、資源開発関連ではispaceからの特許が多く確認されました。

スタートアップ×出願国マトリクスマップ(宇宙ロボティックス・資源開発)

※2024年10月時点で特許が確認されなかった企業:Ceres Robotics、AI Spacefactory、Orbit Beyond、Intuitive Machines、AstroForge

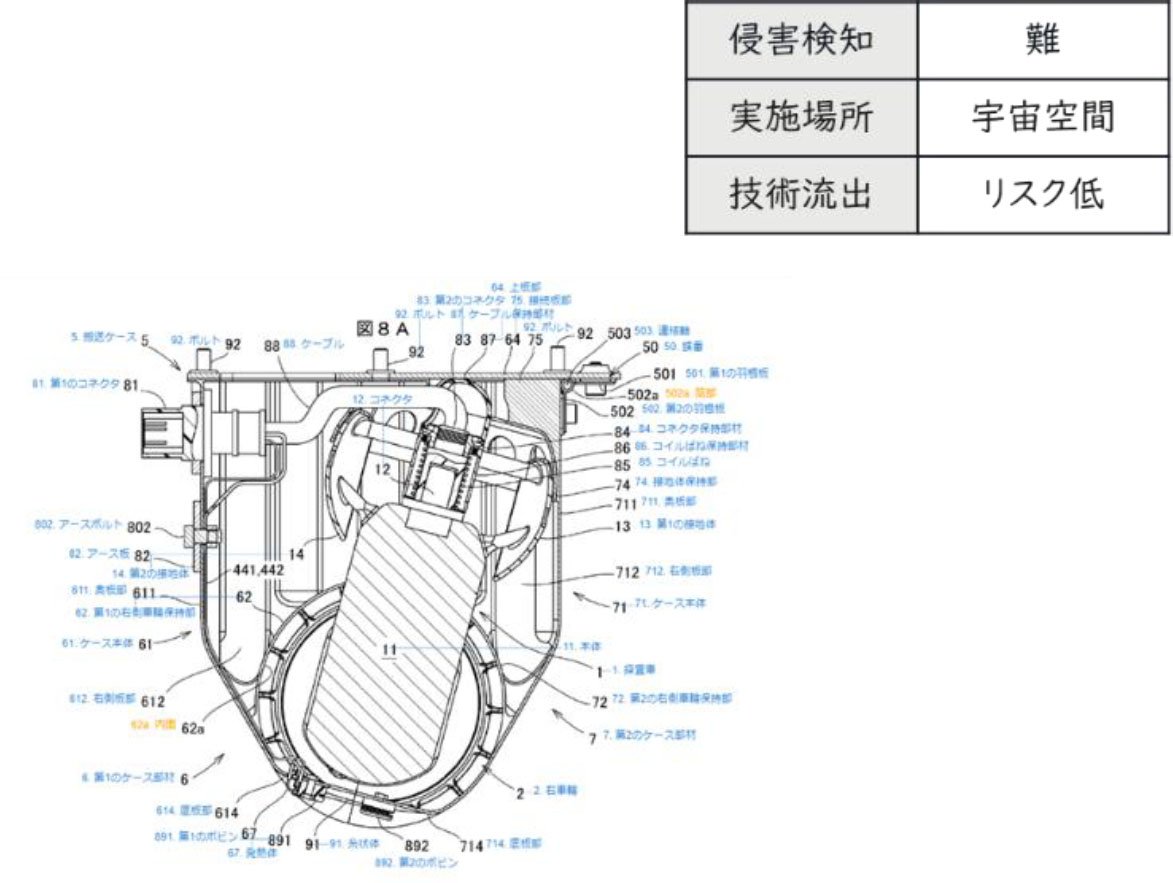

ダイモン社のJP2023131055Aは、運搬時の振動に耐える探査車の搬送ケースに関する特許であり、右車輪と左車輪を保持する複数の保持部を備えたケース部材を用いることで、探査車を効率的に固定・解放し、探査車を安全かつ軽量に搬送する手段を提供することができるとされています。この特許にかかる技術は月面で実施されることを前提としたものであることから侵害検知は困難であると考えられますが、同社は月面での探査車とその搬送ケースについて複数の特許を出願しています。

JP2023131055Aの図面

ダイモン社は2012年に創業した日本のスタートアップであり、創業以来8年の歳月をかけて月面探査車「YAOKI」を開発しました。同社は、NASAの月輸送プログラムにおいて、すでに2023年秋以降と2024年以降の2回、YAOKIの輸送契約を締結しており、自社技術をアピールする手段として特許を活用していると見られます。

アルテミス計画への貢献が期待される月面探査機「YAOKI」

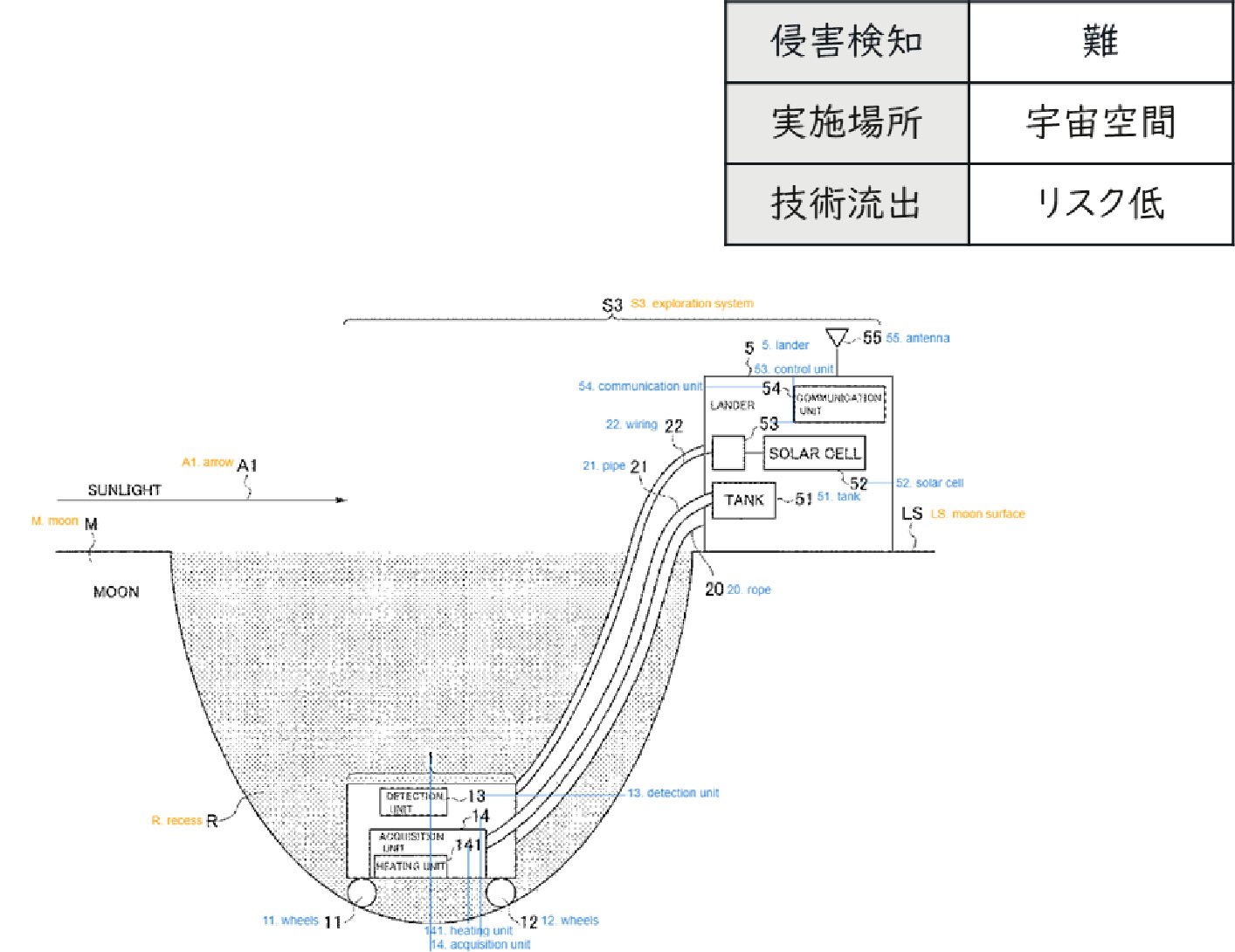

ispace社のUS11661218B2は惑星、衛星、準惑星における天然資源の探索および活用を目的とする新たな方法およびシステムに関する特許であり、天然資源を探索し、取得し、貯蔵する手法を提案しています。この構成により、取得された資源を後に有効活用することが可能となるため、宇宙探査における資源の利用効率を向上させ、持続可能な宇宙活動に寄与するとされています。この特許にかかる技術についても月面で実施されるものであることから、侵害検知は難しいと考えられます。ispace社は、月面の探査システムや探査機などについての国際特許を複数出願してますが、その多くが国内移行されずに失効しています。同社は月面で実施される特許の侵害検知や権利行使が困難であると考え、特許出願はせず、ノウハウとして秘匿化することに方針をシフトした可能性があります。

US11661218B2の図面

ispace社は、2010年に設立された月面探査と資源開発に注力する日本のスタートアップです。同社は2025年に2度目のミッションとして「HAKUTO-R ミッション2」を打ち上げました。これが成功すれば、民間が開発した月着陸機では世界で3例目(日本では初)の月面着陸となることから、大きな注目を浴びていましたが、残念ながら失敗に終わりました。次回のミッション3は2027年に打ち上げが予定されているとのことです。

ispace社の月面探査プログラム「HAKUTO-R」

出所:ispace

出所:ispace

https://ispace-inc.com/jpn/m2

バイオテクノロジー

バイオテクノロジーの分野では、以下の3社をピックアップしました。

バイオテクノロジー関連のスタートアップ

出所(右):SpacePharma

出所(右):SpacePharma

https://www.spacepharma.health/

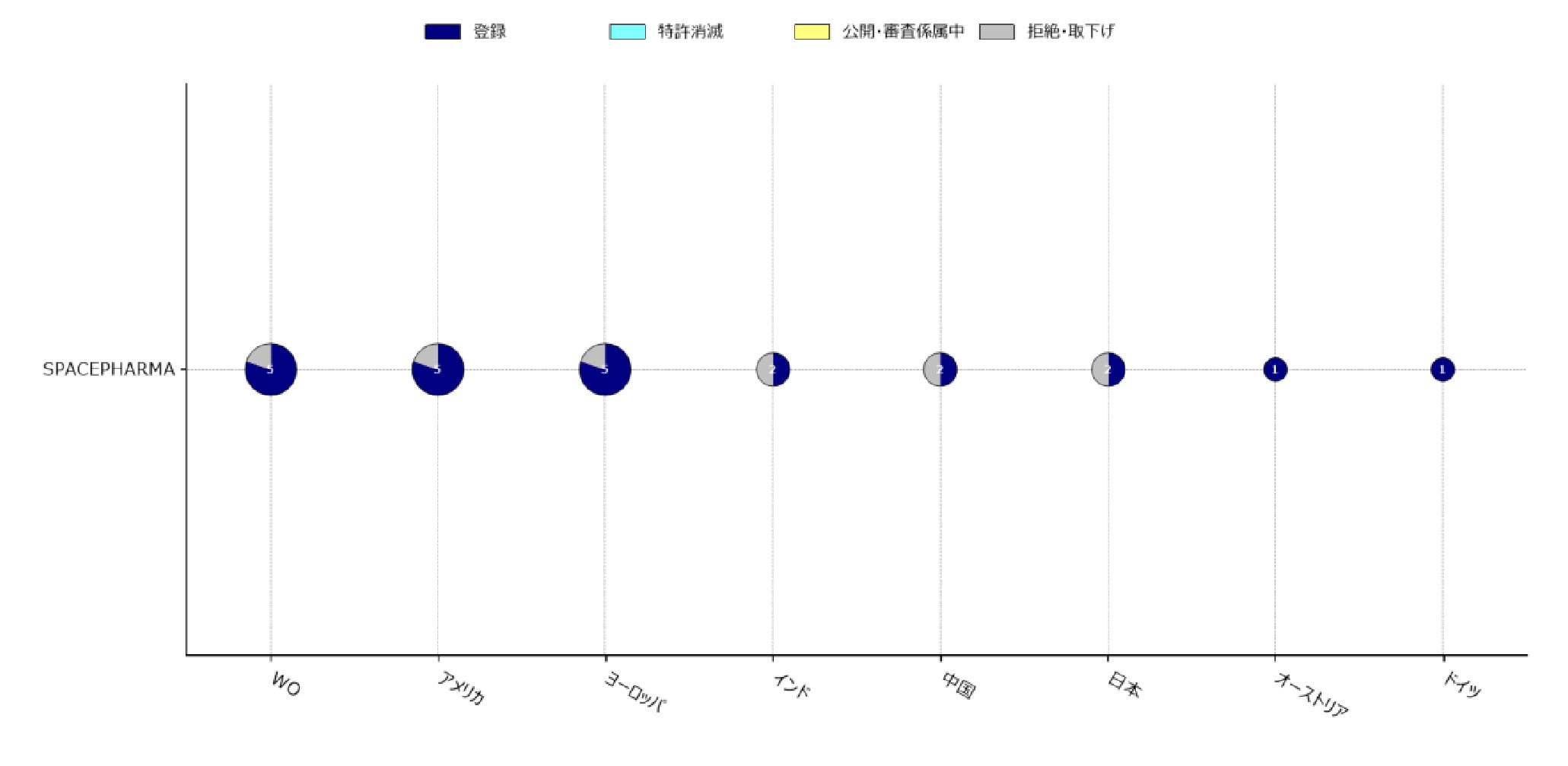

各スタートアップの出願国別の特許件数を示したマトリクスマップからは、SpacePharmaからの特許のみが確認されました。

スタートアップ×出願国マトリクスマップ(バイオテクノロジー)

※2024年10月時点で特許が確認されなかった企業:yuri、Nava Space Biotechnology

※2024年10月時点で特許が確認されなかった企業:yuri、Nava Space Biotechnology

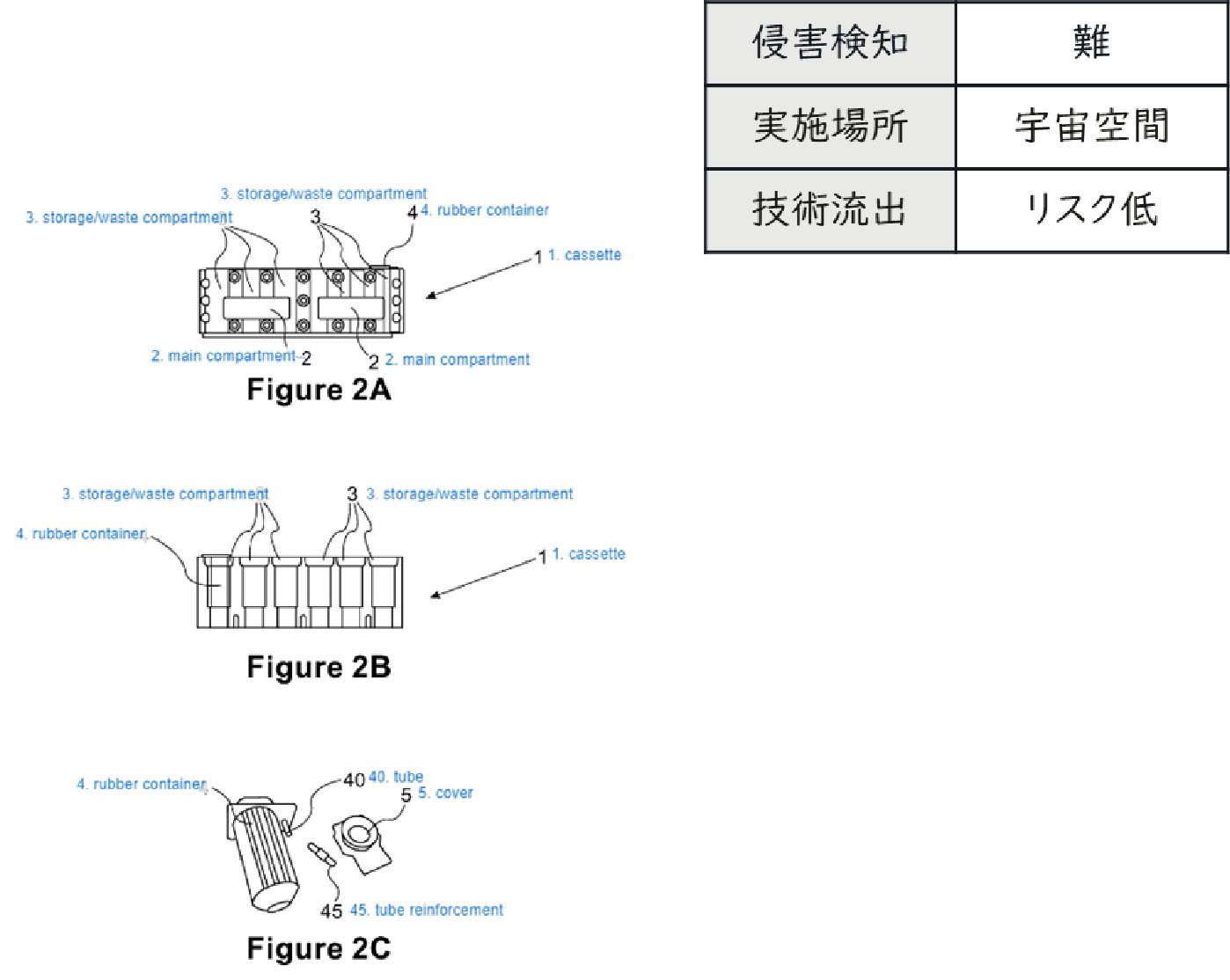

Space Pharma社の特許であるUS11760716B2は、低重力環境(約0.01 gから0.000001 gの重力加速度、例えば宇宙空間)で分子(特に分子量500ダルトン以下の小分子や医薬品有効成分(API))を結晶化する方法に関する特許であり、宇宙空間での微小重力を利用することで、従来の結晶化方法では得られにくい高品質の結晶、特に医薬品の結晶を生成するものです。これにより、従来の方法では得られなかった新しい多形や改善された結晶形態が得られ、最適な薬剤の調製が可能となるとされています。この特許にかかる技術についても、宇宙空間で実施されることを前提としており、特許への侵害検知や権利行使が難しいと考えられます。一方で、バイオテクノジーの分野については現状ほとんど特許が取られておらず、参入し易い領域であるともいえます。

US11760716B2の図面

ビジネスカテゴリ別のスタートアップ特許戦略の総括

以下、第6回~第10回でご紹介したビジネスカテゴリ別のスタートアップ特許戦略のの総括になります。

- ビジネスカテゴリ別の特許件数としては、衛星製造・開発、衛星通信、衛星データ、ロケット開発・打上げに関する特許が多い傾向が見られた。一方で、宇宙ロボティクス、資源開発、バイオテクノロジー、エンタメについては特許が少なく、宇宙港、宇宙事業支援については特許が1件も確認されなかった。これらの領域については技術が秘匿化されているか、もしくは未だビジネスが黎明期にあることが示唆される。

- 衛星については技術流出のリスクの高い部品の機構などについての特許は見られたが、衛星自体に関する特許は僅かしか確認されなかった。その要因としては、侵害検知が困難なこと、技術流出のリスクが低いこと、参入障壁が高いこと等が考えられる。また、衛星部品の中でも技術的な難易度が高いと思われる技術(水エンジンなど)については特許が積極的には出願されていない傾向が見られた。

- 衛星管理、デブリ対策、軌道間輸送については、他社の衛星などとの連結(結合)が前提となっている技術(捕獲システム、人工衛星を移動させるための装置など)についての特許が比較的多く見られた。これらは自社のインターフェースを他社に開示するため、技術流出のリスクが高いためと考えられる。

- 衛星通信についてはKymeta(主にハードウェア)、SpaceX(主にコンステレーション)を除くと件数は少なく、秘匿化の傾向が見られた。衛星データについては多くの特許(特に合成開口レーダー(SAR)関連)が確認された。衛星データについてはビジネスの裾野が広く、他社と連携してサービスを提供する場面が多いためと推測される。

- ロケット製造・打上げについては、Blue OriginとLandSpaceの特許が多く見られたが、その他のプレーヤについては、衛星と同様、ロケット自体に関する特許は少なかった。

- 全体を通じて、外観から侵害検知が可能な装置などに関する特許が多い傾向にあり、侵害検知が困難であり、かつ、技術流出のリスクが低い情報処理や方法については積極的には出願されていない傾向が見られた。情報処理については一般的に侵害検知が困難なことに加えて、プログラムが格納されたサーバの場所(実施場所)を容易に変更できることから、特許権の効力(属地主義)の観点からも出願を控えている可能性がある。

- スタートアップについては特許出願・秘匿化の判断基準として、侵害検知性、特許権の効力、技術流出以外にも、自社製品・サービスへの参入障壁や、技術難易度、マーケティング効果なども考慮しているものと思われる。

- 国内ですでに上場を果たしているアストロスケール、QPS研究所、ispaceについては同じビジネス領域のスタートアップと比較して特許を多く保有していることから、投資家への自社技術力のアピールや上場審査のために積極的に特許を出願していたとも考えられる。

以上、全10回にわたって、宇宙ビジネスに関連する特許の統計解析(マクロ視点)と個別特許の解析(ミクロ視点)、さらに特許以外のマーケットやビジネス情報を組み合わせたランドスケープ分析を通じて、宇宙ビジネスにおける最新の技術動向と特許戦略についてご紹介してきました。宇宙ビジネスについては市場規模が急速に拡大すると同時に革新的な技術も次々に生まれています。一方で、法律面ではまだまだ整備が追い付いていないところも多くあり、自社で開発した技術についての特許化・秘匿化をどうするか、などの知財戦略についても各社が試行錯誤しながら、それぞれの方針を決めているものと思われます。宇宙についてはビジネス・技術・法律のすべての側面において未成熟なところが多くあるため、今後も定期的にこれらの動向をフォローし、ブログ等で情報発信を続けていきたいと考えています。

Member

PROFILE