ブログ

【知的財産ランドスケープ】説明可能なAI

2025.09.19

はじめに

「説明可能なAI(以下XAI : eXplainable AIともいいます。)」とは、AIモデルの予測・判断に至るプロセスや根拠を人間が理解できる形で示すための技術、及び、その手法の総称です。AIの中でも特に生成AIは用途に応じて利用価値の高い出力を得ることができますが、出力を得る過程がブラックボックス化し、出力に至る過程や根拠を人間が理解できないという欠点があります。XAIはこの欠点を補完するものであり、AIの判断が合理的根拠に基づいていることをユーザに示して納得感を醸成し、AIと人間の間に「信頼の架け橋」を築く技術といえます。

一方、生成AIが急速に性能を高めている現状を踏まえ、各国の政府・規制当局はAIの説明可能性を重要な課題に挙げています。EUは2024年にAI法(AI Act)を採択し、高リスクAIシステムに対して厳格な説明責任を求めています。米国では、国立標準技術研究所(NIST)が2023年に発表したAIリスクマネジメントフレームワークにおいて、信頼できるAIシステムの特徴の一つに説明可能性が挙げられています。日本では、2018年3月に内閣府が発表した人工知能技術戦略実行計画案において、AIの判断結果の理由の説明やAIの品質を評価できる「信頼できるAI」が次世代AI基盤技術の一つに定められています。

このような背景の下、XAIは金融・医療など説明責任が求められる業種を中心に今後の適用拡大が期待される研究開発テーマと考えられます。今回のブログでは、各国の企業・学術機関等がどのようにXAIに取り組んでいるのかを特許出願状況から調査しましたので、その内容についてご紹介したいと思います。

調査手法

IPC(International Patent Classification)は、世界共通の特許分類体系で、特許文献を技術分野ごとに体系的に整理するために用いられます。説明可能なAI(XAI)に対応する新しいIPC分類として、2023年にG06N 5/045 というIPC分類が設けられました。今回は、このG06N 5/045 に分類される特許を分析対象とします。

分析にはPatentSight+(米国レクシスネクシス社)とJP-NET(日本パテントデータサービス社)というツールを利用しました。PatentSight+は特許の質を評価するツールであり、後述する「Competitive Impact」(CI)は特許ファミリー1件あたり(ポートフォリオの場合は全ファミリーの平均)の質を示します。

特許出願動向

特許出願動向については、IPCがG06N 5/045に分類される特許出願1290件を集計対象としました。なおここで述べる特許出願件数は、2025/5/8時点での生存特許ファミリーの件数を指します。

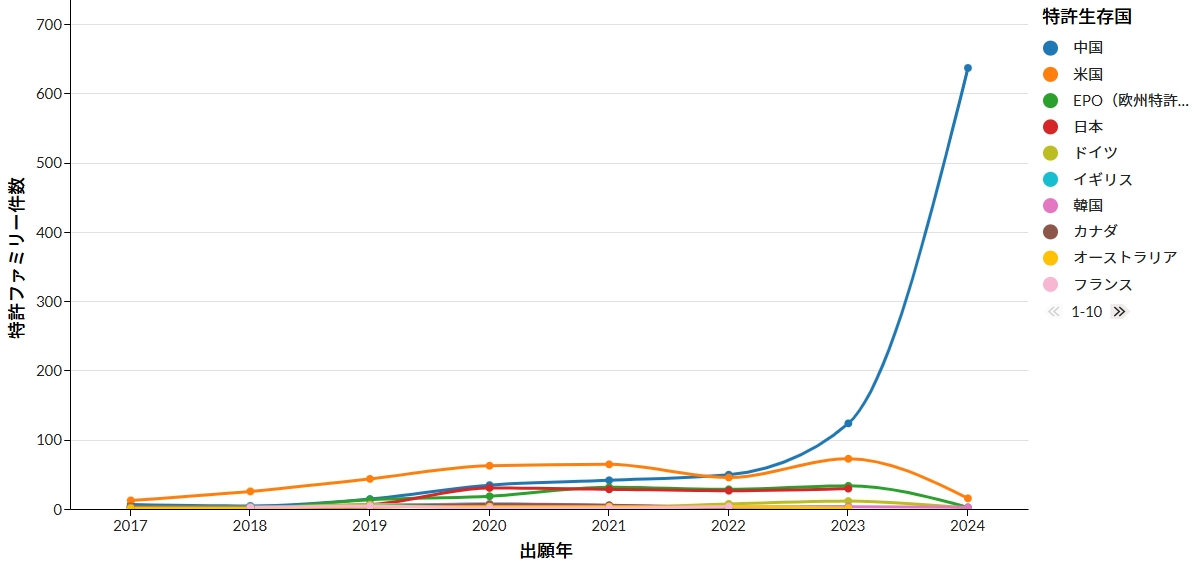

初めに、各国毎の出願件数が出願年に対応してどう変化しているかを調べました。

3-1.各国のXAI関連出願動向

上記の時系列グラフのとおり、2023年から中国の出願件数が急激に増えており、2024年は635件と他国を圧倒していることが分かります。米国や日本も2017年以降の出願数は伸びていますが、中国の伸びに埋もれてしまっている状況です。

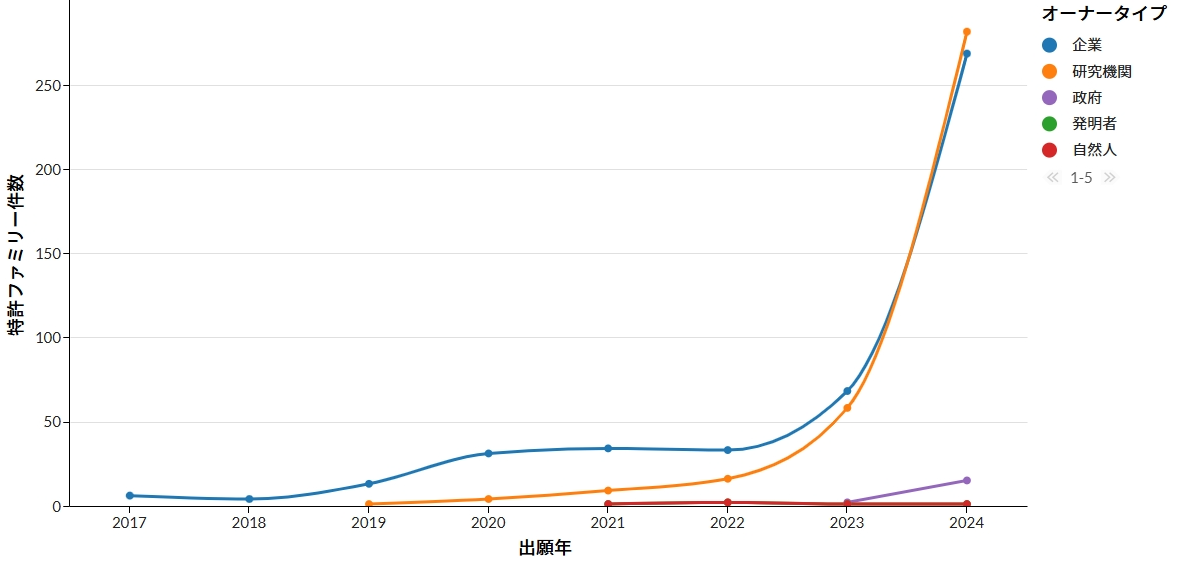

3-2.中国のXAI関連出願動向

中国の出願動向についてもう少し詳しく調べるため、中国の出願人に絞ったところ、967件がヒットしました。以下に特許を所有する機関毎に分類した結果を示します。

上記の時系列グラフからは、研究機関の出願件数が2020年以降急速に増加しており、2024年には企業の出願件数を追い抜いていることが分かります。

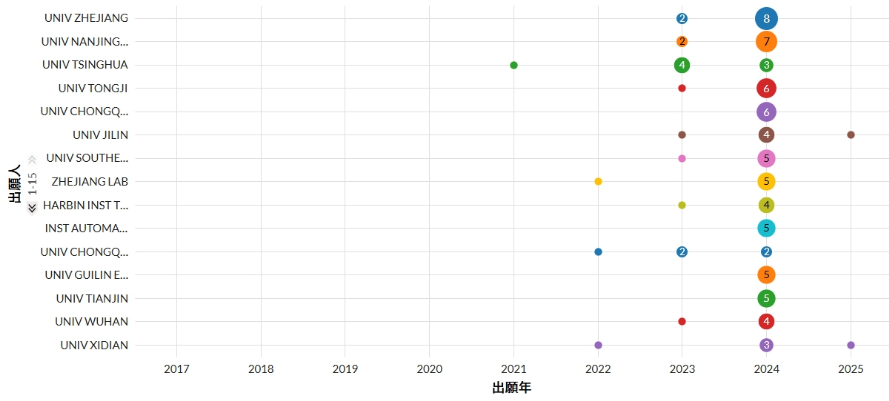

3-3.中国研究機関のXAI関連出願数比較

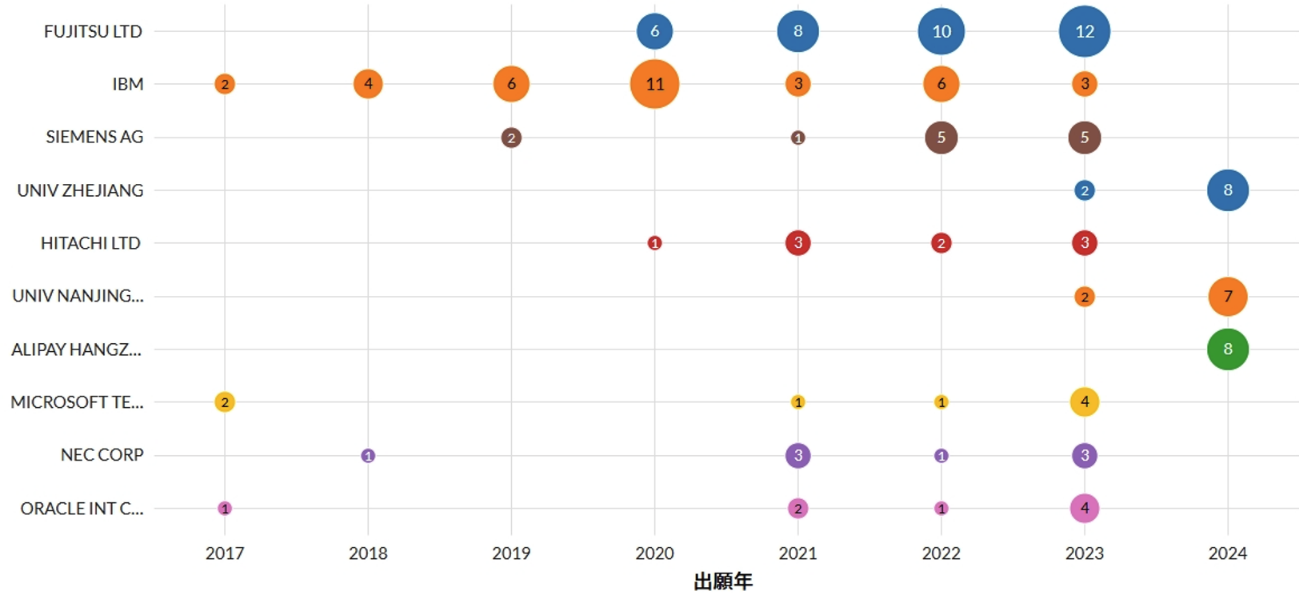

次いで、研究機関の出願378件について、各研究機関の出願数を比較しました。多数の研究機関が一斉に2024年に出願しているため、ここではバブルチャートを用いて整理しました。

UNIV ZHEJIANG(浙江大学)、UNIV NANJING(南京大学)、UNIV TSINGHUA(清華大学)など多数の大学が出願しており、特定の大学に集中している傾向は認められませんでした。

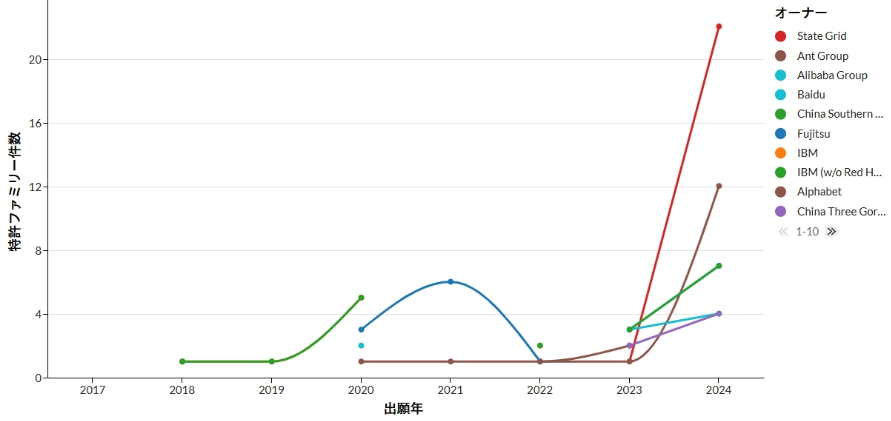

3-4.中国企業のXAI関連出願動向

研究機関だけでなく、中国企業の出願件数も伸びています。中国企業の出願466件について調べてみると、State Grid(国家電網)、Ant Group(アリババグループの金融関連会社)の出願件数が急増していることが分かります。研究機関と比べてプレイヤーは少なく、特定の企業が集中して出願している傾向が見られます。

3-5.XAI関連出願の出願件数トップ10(グローバル)

以上説明したように、中国の出願件数が急速に伸びている状況ではありますが、グローバルの出願件数トップ10では日米欧のプレイヤーも存在感を示しています。

トップ3はFUJITSU、IBM、SIEMENSとなりましたが、その次にはUNIV ZHEJIANG(浙江大学)が控えており、近いうちに順位は変動するかもしれません。

3-6.XAI関連出願のポートフォリオ評価トップ10(グローバル)

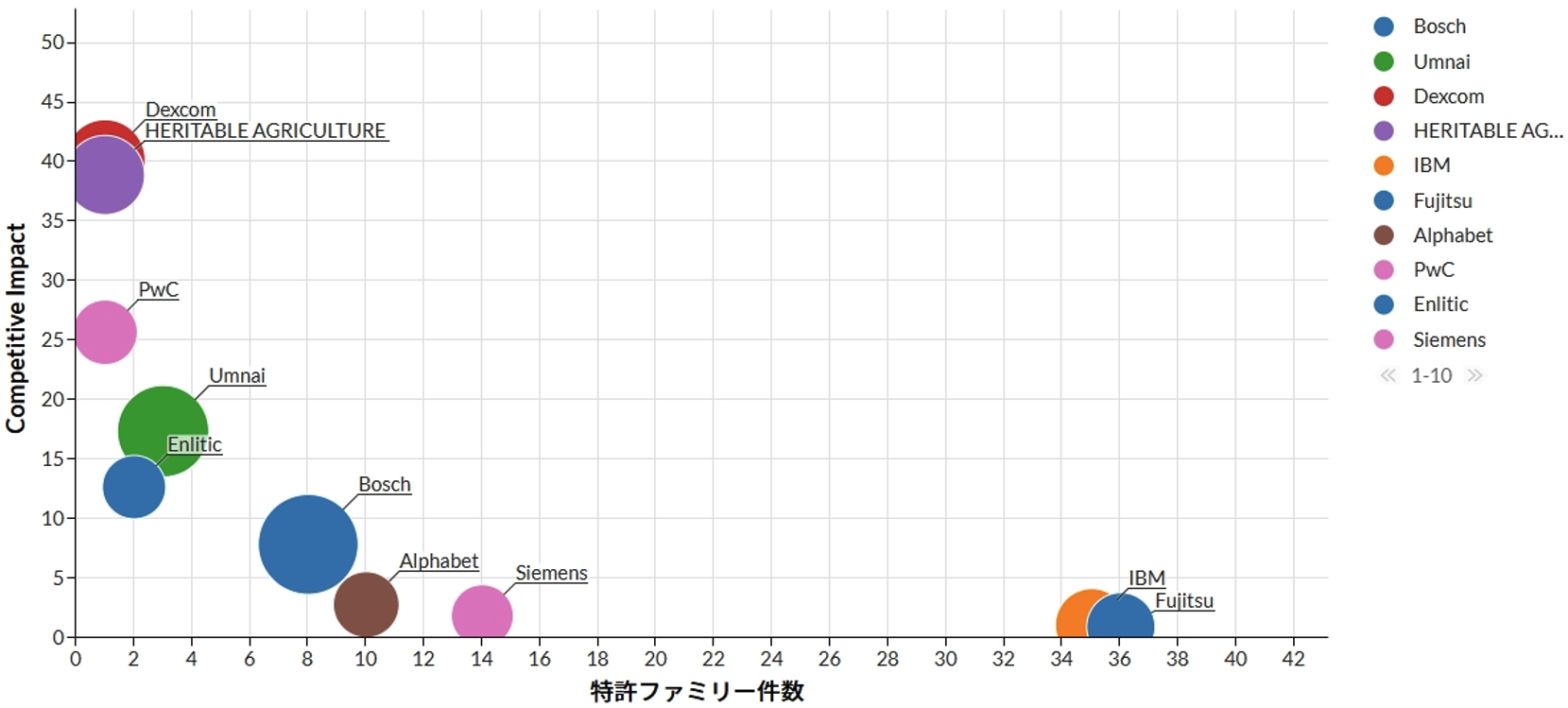

出願件数だけでなく特許の質も総合的に評価するため、(特許の質)×(出願件数)=(ポートフォリオ評価)という指標によりトップ10を集計しました。以下のバブルチャートは縦軸が特許の質に対応するCompetitive Impact、横軸が出願件数、バブルの大きさはポートフォリオ評価をそれぞれ示しています。

ポートフォリオ評価は、出願件数と特許の質のバランスが良いBosch、Unmaiが上位となりました。DexcomやHERITABLE AGRICULTUREは出願件数が少ない一方で、特許の質が高いため、ポートフォリオ評価はトップ10にランクインしました。

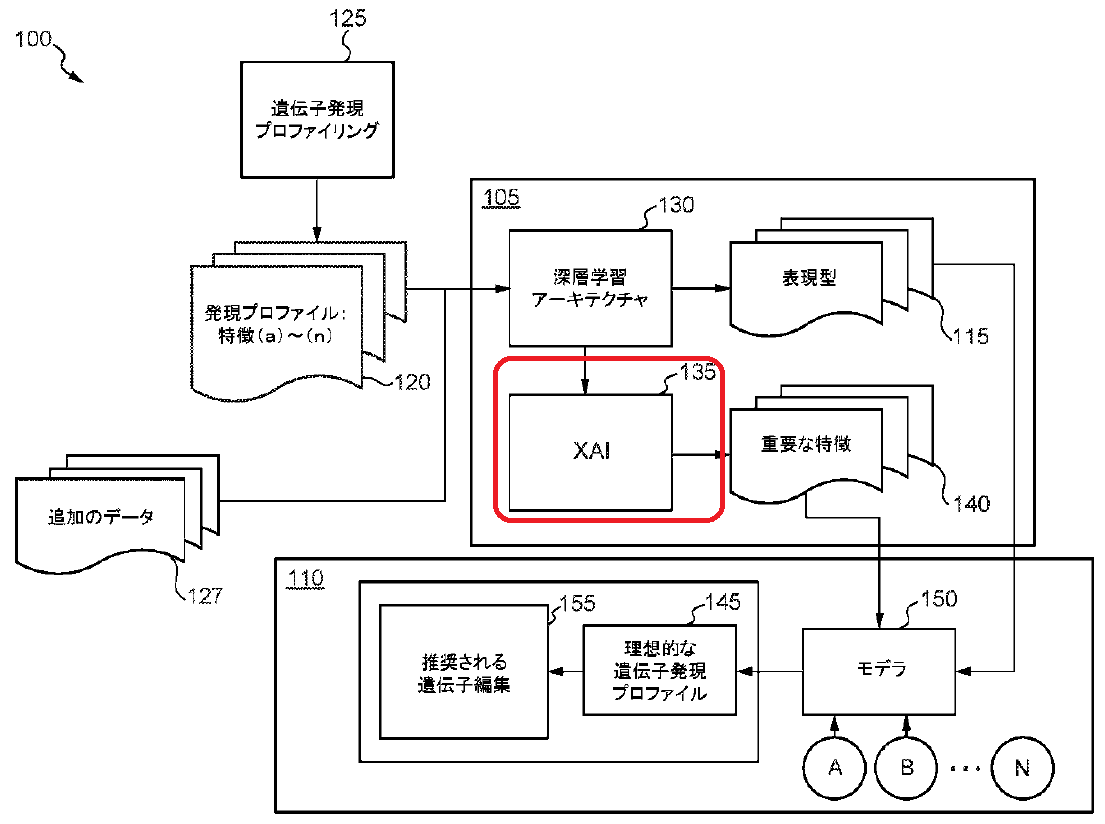

3-7.HERITABLE AGRICULTUREのXAI関連出願

特許の質が高く評価された出願のうち、XAIの活用例がイメージしやすいHERITABLE AGRICULTUREの出願を1件紹介します。この出願は、機械学習で植物の遺伝子を発見又は編集する発明に関する出願です(特表2024-516768)。本出願の機械学習パイプラインのブロック図を以下に示します。XAIは解析した遺伝子の表現型の重要な特徴を抽出してランク付けする役割を担っています。本出願では重要な特徴の抽出にSHAPという手法が利用されていますが、このように計算結果を説明するのに必要な情報を抽出する手法が今後重要になるかもしれません。

まとめ

今回の調査から、XAIは国際的に特許競争が激化しており、中国勢の急伸と日米欧大手の強固なポートフォリオが拮抗していることが明らかになりました。各国の規制で説明可能性がAIの信頼性要件として明示される中、XAIは生成AIを応用する事業において不可欠な要素となる可能性があります。本調査の内容が、今後の研究開発や事業戦略の方向性を検討する際の一助となれば幸いです。