ブログ

【危機管理・コンプライアンス】「令和7(2025)年改正風営法の概要 遵守事項・禁止行為・広告宣伝規制」風俗営業法研究会ブログ

2025.10.07

はじめに

令和7(2025)年改正風営法について、前回のブログでは、その全体像を概説しました。

(リンク:https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2025/17382.html)

今回は、その改正において中核的な位置を占める遵守事項及び禁止行為に加え、改正風営法と同時期に施行された広告・宣伝規制についても解説します。

なお、本ブログ記事は、TMI総合法律事務所が運営する風俗営業法研究会における議論を踏まえたものです。

対象となる営業

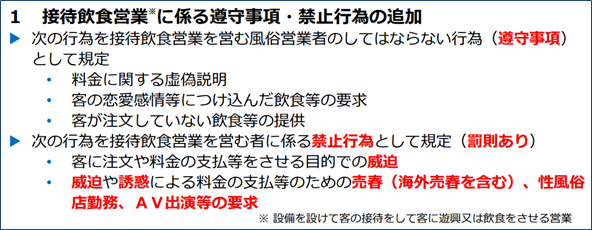

接待飲食営業に係る遵守事項・禁止行為が新たに規定されました。

(出典:警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号)概要」 https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/houritsu.html)

ここで言う「接待飲食営業」とは、法2条1項1号の営業、すなわち「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を言います。具体的には、ホストクラブ、キャバクラ、一部のスナックやガールズバー、カジノバーなどです。

名称によって対象になるか否かが決まるわけではない点には注意が必要です。例えば、「メンズコンセプトカフェ」等と称していても実質はホストクラブと同様の営業を行っているものや、いわゆる地下アイドルなどであっても設備を設けて客を接待して飲食等をさせる営業は、接待飲食営業に該当する可能性があります。

遵守事項と禁止行為の違いは、主として違反に対する法律効果にあります。遵守事項の違反は行政処分の対象となるだけですが、禁止行為の違反にはそれに加えて刑事罰が課されます。

行政処分は刑事罰よりも弾力的かつ迅速な対応が可能であり、また、行政処分を受けると営業停止を余儀なくされることもあるので、必ずしも行政処分の方が刑事罰よりも軽いというわけではありません。他方で、刑事罰が確定すると欠格事由の仕組みを通じて営業ができなくなる可能性が高いので、後者については起訴前の危機管理対応が極めて重要になるという特徴があります。

遵守事項

【条文】

|

第18条の3(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制) |

※ 法17条:風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。

この規定は、接待を通じた客の判断力の低下や客の恋愛感情等に起因する接客従業者に優位な関係性に乗じて客に遊興又は飲食をさせ、不当な不利益を生じさせることを防止することを目的として、客の正常な判断を著しく阻害する行為を規制するものです。

この目的には消費者法と共通するところがありますが、消費者契約法4条は民事上の効果を消費者側の意思表示によって消滅させるのに対して、本条は、客側のイニシアチブがなくても営業者に対する行政法的規制を加えることができるなどの違いがあります。

【料金に関する虚偽説明】

| 第17条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること |

法17条は料金表示義務を定めていますが、正確な料金の表示がなされてさえいれば、営業者から虚偽の説明がなされても、同条の違反には当たりません。しかしそれでは、消費者法上は違法となる営業手法が本法上は許容されていることになってしまいます。そこでこの遵守事項が追加されました。

接待飲食営業については、接待により生じる歓楽性又は享楽性の影響によって客の判断力が低下することを踏まえ、あらかじめ料金を明示して客の判断を容易にすることで適正な営業の自由を守りつつ、料金トラブルが生じることを防止するという法17条の趣旨につき、料金に関する虚偽説明によって潜脱することを規制するものです。

「事実に相違する説明」

例えば、接待飲食営業を営む風俗営業者が同条に規定する料金とは異なる額を説明するなど虚偽の説明をした場合等をいいます。

「客を誤認させるような説明」

例えば、接待飲食営業を営む風俗営業者が、法17条に規定する料金と明示的に異なる額を説明していないものの、一定の額しか持ち合わせの現金がないなどと支払限度額を申告した客に対し「それでも大丈夫」等と申し向け、当該額の範囲内でのみ飲食等を提供すると客に誤った認識を与える説明をした場合等をいいます。

消費者契約法との比較

改正風営法と保護領域が交錯する法律として、消費者契約法があります。

|

改正風営法18条の3第1号 |

消費者契約法4条1項 |

|

法第17条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること。

|

1 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項をいう(4条5項) |

客が料金について事実と異なる説明を受けた場合、営業者は行政処分の対象になりますが、料金は通常消費者契約法上の重要事項に当たるため、民事上の契約取消による救済も検討することが考えられます。

いわゆるぼったくり防止条例との比較

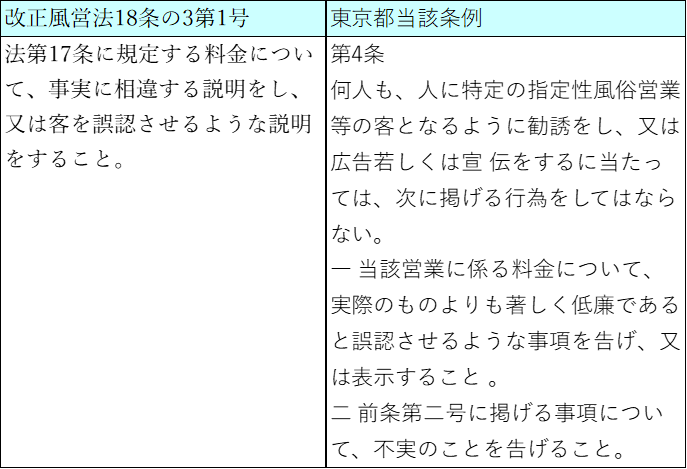

従前から、いくつかの都道府県(北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県)において、いわゆるぼったく防止条例が制定されています。

一例として、東京都の当該条例(性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例)と比較すると、以下のようになります。

風営法では、

1―①:法17条では、営業料金の表示等を規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)33条)

1―②:法18条の3第1号では、これに関して事実と相違する説明又は客を誤認させるような説明をすることを禁止

他方で、当該条例では、

2-①-ア:同条例3条1号において営業料金の表示を規定

2-①―イ:同条2号において違約金等の表示を規定

2―②―ア:同条例4条1号において、営業料金に関して、実際のものより著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は、表示することを禁止

2―②―イ:同条2号において、違約金等について不実の事項を告げることを禁止

しています。

この点、法17条及び当該規則33条においては、遊興料金、飲食料金、サービス料等の施設利用に関する対価が対象となっており、法18条の3第1号では、違約金等が対象となっていないところ、当該条例では、利用料金等に加え、違約金等が対象となっていること、利用料金等に関しては事実と異なるか否かという基準ではなく、著しく低廉であると誤認させるような事項か否かという基準が用いられていることから、保護される範囲が異なる点に注意が必要です。

また、対象となる営業に関し、東京都の条例では、一定の性風俗関連特殊営業の他に「三 営業所を設けて、当該営業所において客の接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第三項に規定する接待をいう。)をして客に飲食をさせる営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業」が含まれます。すなわちホストクラブなどは適用対象となっているものの、酒類を提供しない「メンズコンセプトカフェ」や「地下アイドル」などは適用対象となりません。

また、東京公安委員会から指定された地域で営業するものに限られる点においても改正風営法による規制と適用対象が異なります。

【客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求】

|

② 客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、次に掲げる行為により当該客を困惑させ、それによって遊興又は飲食をさせること。 |

本規程は、接待飲食営業においては接客従業者が客の抱く好意の感情を念頭に接客業務を行っていることなども踏まえた上で、「接待」として容認できないものを規制の対象としたものです。

要約すると、

① 恋愛感情等を利用した接客のうち、

② 「高額な遊興・飲食をしなければもう会えない」などと客に告げるという接客従業員の言動により、

③ 客を困惑させ、遊興・飲食させること

という3点が要件となっており、①及び③のみならず、②の接客従業者の言動が要件となっている点に特徴があります。

①恋愛感情等を利用した接客

| 「…客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ…」 |

「恋愛感情その他の好意の感情」

好きな気持ち、親愛感のことをいい、例示として挙げられている恋愛感情のほか、憧れの感情等も含まれます。したがって、いわゆる色恋営業だけでなく、友達営業や本命営業であってもこれに該当する可能性があります。

いわゆる「推し活」の一環として接客従業者に対し「好意の感情」を抱く客に対する接客従業者の行為についても、他の要件も全て満たせば、本規程に違反することになります。

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」という接待を行う営業であり、接客従業員と客の双方向のやり取りが行われることが前提となることから、客が推し活を行うに至る経緯等や接客従業員の客に対する文言等を総合的に考慮して、遵守事項違反に該当するかどうかを判断することとなると考えられます。

「同様の感情」

客が抱く「恋愛感情その他の好意の感情」と同一である必要はなく、客の感情に相応する程度の感情を接客従業者が抱いているものと客が誤信していれば該当します。

「これに乗じ」

客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信している状態を利用し、それにつけ込むことをいいます。

客が接客従業者に対して好意の感情を抱いている中で、当該接客従業者が当該客に対して同様の感情を抱いていると思わせるような言動をしながら、改正法18条の3第2号イ又はロに掲げる行為(②「高額な遊興・飲食をしなければもう会えない」などと客に告げるという接客従業員の言動)を行った場合には、接客従業者が客の好意の感情及び誤信を知りながらこれを利用する意図があったと推認され、「知りながら、これに乗じ」の要件を満たすと考えられます。

つまり、色恋営業等を行った上で、②の言動があった場合には、直ちに、恋愛感情等を利用したと判断される可能性が高いということです。

②「高額な遊興・飲食をしなければもう会えない」などと客に告げるという接客従業員の言動

|

イ 当該客が遊興又は飲食をしなければ当該接客従業者との関係が破綻することになる旨を告げること |

「降格、配置転換その他の業務上の不利益」

例えば、営業所内における序列の降格や遠隔地への左遷のほか、減給や報酬の減額等が該当します。

「必要不可欠である旨を告げること」

必ずしも「必要不可欠」という言葉をそのまま告げる必要はなく、勧誘行為全体としてそれと同等程度の必要性及び切迫性が示されている場合も含まれます。

③客を困惑させ、遊興・飲食させること

「困惑」

困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような、精神的に自由な判断ができない状況をいい、畏怖している状況も含む。

消費者契約法との比較

|

改正風営法18条の3第2号 |

消費者契約法4条3項 |

|

客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、以下に掲げる行為により当該客を困惑させ、それによって遊興又は飲食をさせること。

|

3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

|

消費者契約法上はいわゆるデート商法として問題視される類型ですが、本法上は、必ずしも関係破綻を告げなくても違法となる場合がある点が異なります。

【客が注文していない飲食等の提供】

|

客が注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示(第22条の2第1号において「注文等」という。)をする前に遊興又は飲食の全部又は1部を提供することにより、当該客を困惑させ、それによって当該遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は当該飲食をさせること |

相手方が契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、契約の内容を実現し、相手方を困惑させることにより締結された契約については、消費者契約法4条3項9号に該当しうるし、事情によっては契約が不存在ということもあると思われますが、接待飲食営業の場面では、接待を通じた客の判断力の低下等に乗じて客に強い心理的負担を抱かせるなどして困惑させ、著しく高額な飲食等をさせるという点で、民事上の料金トラブルにとどまらない悪質性を有します。そのため、民事上の事後的解決にとどまらず、行政的な介入をすることとされたものです。

「遊興又は飲食の全部又は一部を提供すること」

「遊興…の全部又は一部を提供すること」には、例えば、いわゆる「シャンパンコール」を行うこと、いわゆる「シャンパンタワー」を組み上げること、接客従業者が自ら飲酒するためにシャンパンを開栓することなどが該当します。

「飲食の全部又は一部を提供すること」には、例えば、客に飲酒させるためにシャンパンボトルを開栓すること、料理を提供することなどが該当します。

なお、いわゆる「お通し」については、社会通念上想定される範囲内であれば本号には違反しないこともあると考えられます。

「困惑」

前と同様に、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような、精神的に自由な判断ができない状況をいいます。

「当該遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は当該飲食をさせること」

例えば、

○ 客が注文等をする前にシャンパンタワーを組み上げることにより、客にシャンパンタワーの実施に渋々応じさせ、それにより醸し出される歓楽的雰囲気を享受させること

○ 客が注文等をする前にシャンパンコールを実施し終えることにより、客にシャンパンコールにより醸し出された歓楽的雰囲気を享受したものとさせること

○ 客が注文等をする前にシャンパンボトルを開栓することにより、客にシャンパンの注文に渋々応じさせ、飲酒させること

などがこれに該当します。

消費者契約法との対比

|

改正風営法18条の3第3号 |

消費者契約法4条3項9号 |

|

客が注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示(以下「注文等」という。)をする前に遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより、当該客を困惑させ、それによって当該遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は当該飲食をさせること。

|

3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 |

禁止行為

【条文】

|

第22条の2 (接待飲食営業を営む者の禁止行為) |

※ 注文等:「注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示」(法18条の3第3号)

第2条6項1号・2号の営業:「店舗型性風俗特殊営業」(ソープランドなど)

第2条7項1号の営業:「無店舗型性風俗特殊営業」(デリバリーヘルスなど)

性行為映像制作物への出演:「性行為映像制作物において性行為に係る姿態の撮影の対象となること」(いわゆるAV新法2条3項)

|

第53条 |

本規定は、接待飲食営業において、客が売春等をせざるを得ない状況に追い込まれることなどを未然に防止する目的で、売掛金等の名目のいかんを問わず、優位な関係性に乗じて高額な料金の支払等を実質的に強制したり、客に心理的威圧を加えて売春等を要求したりするなど、主に債務の取立てに関する悪性の高い行為を規制するものだと考えられています。

【客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫】

① 客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済(次号において「料金の支払等」という。)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。

客に注文や料金の支払等をさせる目的で、威迫することを禁止するものです。

いわゆる「ツケ払い」をさせたり、ツケの回収を行ったりするときなどに、凄んだり、強く言ったりすることは、刑法上の「脅迫」に当たらない行為であっても許されません。

「料金の支払その他の財産上の給付」

例えば、

○ 「売掛金」等と称される料金の事後の支払(いわゆる「掛払い」や「ツケ払い」)

○ 接客従業者が客に代わって料金を接待飲食営業を営む者に支払った場合(いわゆる「立替え」)における当該接客従業者が当該客に有することとなる求償権に係る債務の弁済

○ 接待飲食営業を営む者と客との間で飲食等の提供の日時や内容が特定された合意がなされており、注文に係る契約が成立していると評価できる場合における「前入金」等と称される料金の事前の支払

○ 接待飲食営業を営む者や接客従業者が、客に対して来店頻度や利用額を増やすよう求めるなどした場合における将来の来店時に発生する料金の支払

○ 違約金等の名目による金銭の交付のほか、応援する接客従業者に対して行われる贈与(いわゆる「おひねり」)

などが該当します。

名目に関係なく、財産上の給付は全て対象となります。

「財産上の預託」

例えば、接待飲食営業を営む者と客との間で漠然と将来飲食等をした際の料金の支払に充当するという合意のみがなされている場合等における「前入金」等と称される金銭の預託が該当します。具体例としては、注文予定日時や種類等を決めていない、高額なシャンパンやシャンパンタワーといったものの支払に将来的に充てるための積立てなどが該当します。

「前入金」等と称される金銭を客が接待飲食営業を営む者に直接預けるのではなく、まず接客従業者に預け、当該客が飲食等をするたびに当該接客従業者が事前に受領した「前入金」等から当該営業者に料金に相当する額を交付しているような場合であったとしても、料金の支払に充当させるために「前入金」等を預けていることに変わりはないことから、この場合において「前入金」等を接客従業者に交付することも「財産の預託」に該当します。

つまり、名目や形式に関係なく、前入金等を預けることは該当します。

「金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済」

例えば、

○ 接客従業者が営業活動において料金相当額の金銭を客に対して貸し付けることによって、客が接待飲食営業を営む者に料金の支払を行った場合における、客から接客従業者に対する当該貸付けに基づく貸金債務の弁済

○ 接待飲食営業を営む者が客との間で準消費貸借契約(民法第588条)を締結し、客の料金等の支払債務を貸金債務とした場合における当該債務の弁済

などが該当します。

つまり、客が資金不足の際に接客従業者や接待飲食営業者側から飲食代金等を借金した場合に、その名目や法律形式に関係なく、その借金返済を求めることを指しています。

「威迫」

人を畏怖させるまでには至らないが、言語・動作・態度をもって気勢を示し、相手に不安・困惑の念を生じさせる行為をいい、例えば、客に料金を支払わせるために声を荒げること等が該当します。

つまり、刑法上の「脅迫」ではない行為であっても、暴力的な態度であれば、該当し得るということです(仮に「脅迫」に当たる場合、別途、恐喝罪〔刑法249条〕に該当する可能性があります。)。

また、正当な料金の支払債務の履行を求める場合であっても、威迫して困惑させたときには許されない点に注意が必要です。

「困惑」

前同様、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような、精神的に自由な判断ができない状況をいいます。

【威迫や誘惑による料金の支払い等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、AV出店等の要求】

|

② 客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が次に掲げる行為により金銭その他の財産を得ることを要求すること。 |

客に注文や料金の支払等をさせる目的で、風俗店等で稼ぐように求めることなどを禁止するものです。

前と同様に、刑法上の「脅迫」に当たらない行為であっても許されません。

威迫した場合だけではなく、「一緒に生活するには、もっと売上が必要だから」などの甘言で誘惑した場合も許されません。

「威迫」

前同様、人を畏怖させるまでには至らないが、言語・動作・態度をもって気勢を示し、相手に不安・困惑の念を生じさせる行為をいいます。

前同様、刑法上の「脅迫」ではない行為であっても、暴力的な態度であれば、該当し得ることになります(仮に、「脅迫」に当たる場合、別途、強要罪〔刑法223条〕に該当する可能性があります。)。

「誘惑」

甘言を弄することによって相手方を動かし、その判断の適正を誤らせることをいい、例えば、「ホストとして成功したら(客と)結婚したい。そのためには、売春してもっと売上げに貢献してほしい」、「ソープランドで働いてもっと店に来てほしい。そうしたら一緒に住もう」等と申し向けることで、客の判断を誤らせることが該当します。

現行法制上、誘惑の概念は刑法162条(16歳未満の者に対する面会要求等)1項1号のほか、青少年保護育成条例における淫行概念の判例上の定義にも例があります。

「法令に違反する行為」

窃盗、詐欺等の財産犯といった法令違反が該当します。罰則が定められている行為に限られず、例えば、罰則が定められていない単純売春(売春防止法(昭和31年法律第118号)第3条)もこれに含まれます。

「性交類似行為」

実質的にみて、性交と同じような態様の性的行為をいい、例えば、異性間の性交とその態様を同じくする状況下における又は性交等を模して行われる手淫、口淫行為等をいいます。

なお、外国において対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交類似行為等をすることも含まれます。

「第2条第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号の営業において異性の客に接触する役務を提供する業務に従事すること」

・第2条6項1号・2号の営業:「店舗型性風俗特殊営業」(ソープランドなど)

・第2条7項1号の営業:「無店舗型性風俗特殊営業」(デリバリーヘルスなど)

「店舗型性風俗特殊営業」「無店舗型性風俗特殊営業」のうち、「公衆道徳上有害な業務」(職業安定法63条1項2号参照)に該当する異性の客に接触する役務を提供する業務を含むものに限定し、これらの営業に関する業務に従事することの要求について規制するものです。

「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)第2条第3項に規定する性行為映像制作物への出演をすること」

いわゆるAVへの出演要求を禁止するものです。

なお、場所的な限定が規定されていないため、外国において性行為映像制作物への出演をすることを要求することも禁止されます。

「外国において売春すること」

売春防止法第2条において規定される「売春」と同義であり、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます。

海外には売春が合法とされている国も存在しますが、売春をする場所が国内であるか国外であるかにかかわらず、本規程により売春の要求行為が規制されます。

刑法等との比較

|

改正風営法22条の2 |

刑事法と消費者法 |

|

客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済(次号において「料金の支払等」という。)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること |

222条1項(脅迫罪) 特商法21条3項(禁止行為) |

|

客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が次に掲げる行為により金銭その他の財産を得ることを要求すること。 |

223条1項(強要罪)生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。 182条(面会要求罪) 売春防止法7条(困惑等による売春) |

改正風営法の違反行為に該当する行為等が、刑法等の他の法令にも違反する場合(「威迫」の程度が「脅迫」にも該当する場合等)、罪数の問題が生じます。

広告・宣伝規制

法改正事項ではありませんが、通達(警察庁丁保発第104号令和7年6月4日)による広告宣伝規制の対象は、同じく1号営業(接待飲食営業)です。

【条文及び通達】

|

改正風営法第16条 |

|

解釈運用基準 |

【概要】

風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならないこととされています(法16条)。

ホストクラブ等に関しては、派手な看板が目につく状況にありますが、そうした広告の態様によっては著しく客の遊興若しくは飲食をする意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさせ、営業に関する違法行為を助長するような歓楽的・享楽的雰囲気を過度に醸し出すことがあります。

そこで今回、法改正とあわせて、接客従業者の指名数、売上額等を強調する広告物について、歓楽的・享楽的雰囲気を過度に醸し出すものについては法16条の違反となり得ることが明らかにされました(解釈運用基準、令和7年6月4日付け警察庁丁保発第104号「接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)」)

なお、従来から4号営業(ぱちんこ営業)については通達による規制内容の明確化が行われています。また、都道府県によっては従来から、条例によって過度な売上競争などを規制しているところもありますが、これは法21条の問題です。

【違法な広告宣伝の具体例】

・接客従業者の営業成績を直接的に示す文言の表示

例:「年間売上〇億円突破」「○億円プレイヤー」「指名数No.1」「億超え」「億男」

・営業成績に応じた役職の名称等の営業成績が上位であることを推認させる文言の表示

例:「総支配人」「幹部補佐」「頂点」「winner」「覇者」「神」「レジェンド」「新人王」

・上記以外の「ランキング制」自体の存在、接客従業者間での優位性を裏付ける事実等の接客従業者間の競争を強調する文言の表示

例:「売上バトル」「カネ」「SNS総フォロワー数○万人」

・客に対して自身が好意の感情を抱く接客従業者を応援すること等を過度にあおる文言の表示

例:「○○を推せ」「○○に溺れろ」

【店内に掲示する場合(営業所の構造設備維持義務)】

営業開始後に、営業所の内部に著しく客の遊興若しくは飲食をする意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさせ、営業に関する違法行為を助長するような歓楽的・享楽的雰囲気を醸し出す広告物を設置した場合は、法第12条の営業所の構造及び設備の維持義務違反に該当することとなる。

【行政指導を前置する方針】

本規制に違反した場合、基本的には行政指導を先行させる運用が行われます(上記通達)。広告・宣伝規制の特徴に配慮したものですが、営業者において適切に対応しなければ行政処分の対象になり得ますので、各企業においては危機管理体制の運用状況などに留意することが望ましいでしょう。

事業者が留意すべき事項

今回の改正により、これまで規制が及んでいなかった領域について、行政処分を伴い得る規制及び刑罰を科され得る規制が設けられ、事業者としては、これに備える必要性が生じました。

接待飲食営業を営む風俗営業者のみならず、その代理人等や接客従業者の行為も問題となるため、「従業員が勝手にやったこと」では済まされません。

「事実に相違する」の範囲はどこまでか、「誤認させるような」の範囲はどこまでか、「提供」の範囲はどこまでか、思惑を持った客から事実ではないクレームがあった場合に事業者としてどう対応するかなど、現実的な問題点は枚挙に暇がありません。

以 上

参照資料:警察庁 令和7年5月30日丙保発第7号等「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」250530kaisyakuunyokijyun.pdf

なお、本ブログは、一般的な情報提供を目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスではございません。また、本ブログにおける見解は、執筆者の個人的見解であり、当事務所の見解ではございません。個別具体的な事案に関する問題や、本改正法案に関してご不明な点等ございましたら、当事務所の弁護士にご相談ください。