ブログ

【スマートシティ連載企画】第7回 ドローンの活用のために(前編)

2021.09.10

TMI総合法律事務所 スマートシティプラクティスグループ

弁護士 波多江 崇

弁護士 山郷 琢也

弁護士 岡本 敬史

はじめに

弊所では、空飛ぶ車・ドローンビジネスへの法的整備の動向を追ってきました。2021年6月、令和3年改正航空法(以下「改正法」といいます。)が成立しましたので、本稿ではその概要を解説いたします。また、ドローンの活用にとって避けて通れない、電波法、民法(土地所有権、プライバシ―権との関係)についても概説いたします。

令和3年改正航空法

(1) 改正法の背景

ドローンは空撮、農業、建設現場やインフラ設備の点検等で既に用いられており、また山間部や離島への荷物配送の手段・ビジネスとしての実証実験も盛んに行われています。しかしながら、インターネットで商品を選び、自宅までドローンが配送するという時代はまだ到来していません。その大きな理由の1つとしては、ドローンすなわち、航空法上の「無人航空機」に関して、現在施行されている航空法及びその運用上、有人地帯上空における無人航空機の目視外運行による配送が認められていない点が挙げられます。安全性の確保が優先されているためです。

改正法は、無人航空機の飛行に伴う危険性を飛行類型毎に類型化し、飛行に必要となる要件を再整理することにより、都市部での物流等多様な産業分野の幅広い用途にドローンを活用し、産業、経済そして社会を変革することを目指しています。その結果、これまでの航空法及びその運用において認められていなかった有人地帯での補助者なしの目視外飛行をさせることが一定の場合に可能となるほか、これまで許可・承認を必要としていた第三者上空以外での飛行について、一定の条件の下で手続の省略が可能になります。

なお、改正法を読み解く上で、改正法案の策定に向けて詳細な制度設計等を審議してきた「無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた検討小委員会」(以下「小委員会」といいます。)の公表している「中間とりまとめ」が参考になります。小委員会の中間とりまとめは下記のウェブサイトより閲覧可能です。本稿では、できる限り理解し易く改正法の概要をお伝えできるよう、小委員会の中間とりまとめで用いられている概念に依拠してご説明いたします。

中間とりまとめURL: https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/kouku01_sg_000288.html

(2) 無人航空機の飛行レベルの分類

改正法の規制を理解する上では、改正法における法文には出てこない概念ではあるものの、小委員会が用いている飛行レベルと飛行カテゴリーの分類を理解することが有益です。

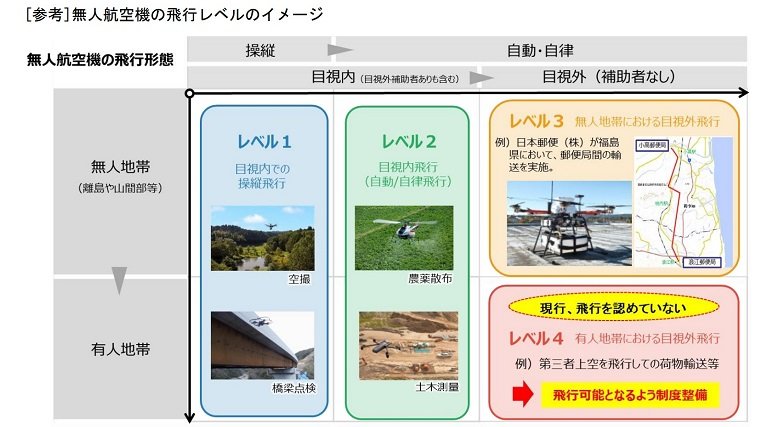

小委員会は、以下の図のように、無人地帯か有人地帯か、操縦者による目視内の飛行なのか、無人航空機自体の自動・自律運転を前提とした目視外飛行なのかにより、飛行に伴う危険性に着目して、飛行レベルをレベル1~4に分類しています。

(出典)小委員会、中間とりまとめ

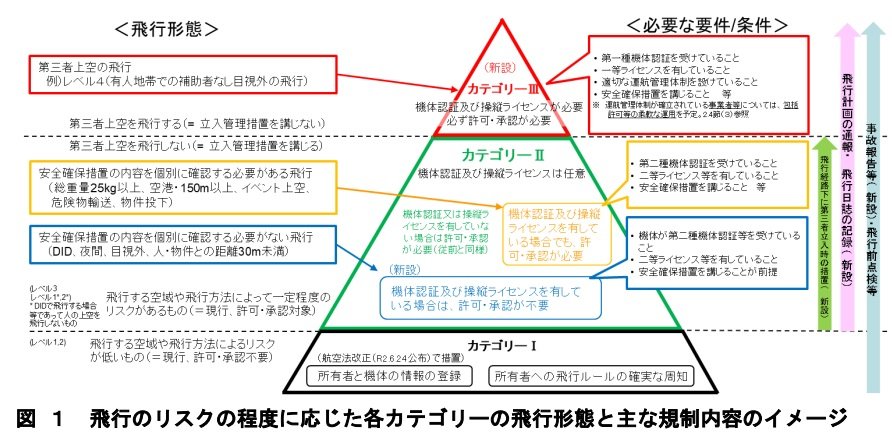

このような飛行の危険性に着目したレベル分けを前提に、小委員会では、以下の表のように飛行をカテゴリーⅠからⅢに区分して飛行ルールの規制の再整理を行い、これが改正法に反映されています。

|

カテゴリーⅢ |

レベル4等の第三者の上空(注1)を飛行するためリスクが高い飛行(現行の航空法及びその運用上、許可・承認がされていない飛行) |

|

カテゴリーⅡ |

目視外など比較的リスクの高い飛行を行うが、立入管理措置(注2)を講じることにより第三者上空の飛行は行わない飛行(現行の航空法において許可・承認を受ける必要がある飛行) |

|

カテゴリーⅠ |

リスクが低く現行の航空法において許可・承認を要しない飛行 |

注1:「第三者上空での飛行」とは、補助者の配置等の人の立入りを管理する措置を講じず、無人航空機の飛行経路下に第三者が進入する可能性のある飛行をいう。

注2:「立入管理措置」とは、補助者の配置やその代替として看板の設置等により第三者の立入りを管理する措置をいう。

改正法に基づいて飛行形態ごとに必要な要件とカテゴリーⅠからⅢの別を図示したのが次の図です。

(出典)小委員会、中間とりまとめ

(3) 新しい飛行ルールの概要

ア.カテゴリーⅢの飛行(有人地帯における第三者の上空の飛行)

上述の通り、改正法は、現在施行されている航空法の運用上認められてこなかったカテゴリーⅢ、つまり有人地帯における第三者の上空の補助者なしの目視外飛行(レベル4に該当する飛行)を一定の場合に許容しています。その要件は、以下の3点に整理できます(改正法132条の85第1項及び第2項、並びに132条の86第2項及び3項)。

① 改正法で新設された機体認証における上位の機体認証である第一種機体認証をうけていること

② 改正法において新設された操縦ライセンスにおける上級ライセンスである一等ライセンスを操縦者が取得していること

③ 運航管理体制(注3)の確認のため飛行ごとに許可・承認を得ること

注3:運航管理体制の内容には、想定されるリスクを踏まえた飛行経路の設定や事故等を回避するための対処方法等を含みますが、詳細については別途国道交通省令等で基準等が設けられることが予定されています。

このように、改正法下では、有人地域の飛行についても、機体認証と操縦ライセンスを取得し、運航管理体制について許可・承認を得られれば、ドローンの目視外飛行等が可能になります。これはドローンビジネスの実装に向けた大きな一歩だといえるでしょう。

なお、カテゴリーⅢの運航管理体制の確認のため飛行毎に許可・承認が必要とされている点については、今後、カテゴリーⅢ飛行を自動で、かつ定期的に飛行させるビジネスモデルとの関係では不便が生ずる場面も想定されるところかと思われます。この点について、小委員会の中間とりまとめにおいては、「カテゴリーⅢの飛行については飛行毎に許可・承認が必要であるところ、今後のレベル4等の飛行を行う事業の拡大・定着を図る観点から、運航管理体制が確立されている事業者等については、包括許可等の柔軟な運用を行うことについて検討を進める。」との方針が示されており、今後どのような要件のもとで包括許可等の運用がなされることになるかが実務上は重要となるものと考えられます。

イ.カテゴリーⅡの飛行(第三者の上空以外の飛行)

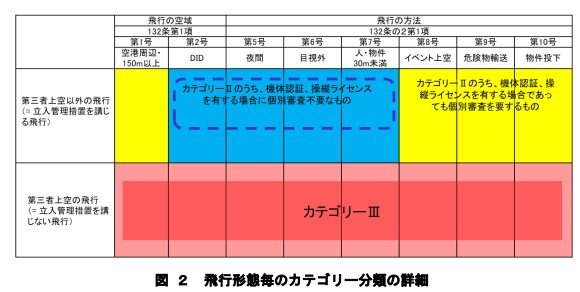

カテゴリーⅡ、つまり現行の航空法及びその運用上許可を得て行うことが可能であった飛行については、飛行類型に応じて、機体認証及び操縦ライセンスの有無及び立入管理措置の有無によって飛行要件がこれまでのルールから再整理され、手続が合理化されることとなりました。すなわち、現行の航空法において、①人口密集地については国土交通大臣の許可(現行法132条第2項2号)、②夜間の飛行、③目視外飛行、④人・物件との距離30m未満の飛行、⑤空港等周辺や上空150m以上の飛行、⑥イベント上空での飛行、⑦危険物を輸送する飛行、⑧物件を投下する飛行、⑨一定の重量以上(総重量が25kg以上のもの)の飛行については、国土交通大臣の承認(現行法132条の2第2項第2号)が必要とされてきたところ、改正法においては、①から④の飛行(下図の青色部分)については、機体認証を受けた機体により操縦ライセンスを取得したものが、ドローンの飛行経路内に第三者が立ち入らないよう立入管理措置を行い、安全確保措置(注4)を講じるなどの運行ルールの順守を行う場合には、これまで要求されていた許可・承認が不要とされています(改正法132条の85第1項及び132条の86第2項)。

注4:安全確保措置とは、気象の確認や機体周辺状況の確認を含む、飛行の形態に応じた安全な飛行に必要な措置をいい、詳細については別途国道交通省令等で基準等が設けられることが予定されています。

このように、改正法下では、立入管理措置を行うなど第三者上空を飛行しない飛行については、相対的にリスクが低いことに照らし、一定の条件下で許可・承認が不要とされました。現行法では、例えば人口密集地での飛行、夜間飛行、目視外飛行のそれぞれについて、審査要領で細かい審査基準が設けられ、それらに基づいて許可・承認の審査がなされていますので、改正法下では、行政手続の大幅な合理化が進むことが期待されます。

(出典)小委員会、中間とりまとめ

他方で、①から④の飛行を行う場合に、機体認証及び操縦ライセンスを取得していない場合には、従前どおり国土交通大臣の許可・承認を得て飛行を行うことが可能です。また、⑤から⑨の飛行(上図の黄色部分)を行う場合には、機体認証及び操縦ライセンスの有無にかかわらず、改正法においても国土交通大臣の許可・承認が必要とされることに現行法からの変更はありません(改正法132条の85第4項第2号、132条の86第5項第2号。132条の85第3項、132条の86第3項も参照)。

また、運航管理上の新しい義務としてカテゴリーⅡに該当する飛行を行う場合において、飛行経路下に第三者が立ち入ることがないよう、補助者や看板などの立入管理措置を行い、仮に飛行経路下に第三者の立入り又はそのおそれが確認された場合には、直ちに、無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、安全な場所への着陸等の措置を講じる義務が改正法により新設されます(改正法132条の87)。これは仮に立入管理措置を行っていても、現実に第三者が立ち入り又はそのおそれがある場合には第三者の頭上等への落下の危険が想定されるためです。なお、当該飛行の停止義務は、もともと第三者の頭上を飛行することが予定されているカテゴリーⅢの飛行には適用されません。

ウ.カテゴリーⅠの飛行(航空法上許可・承認を必要としない飛行)

カテゴリーⅡで列挙した①から⑨に該当しない航空法上の許可・承認を要しない飛行(安全性の高い飛行)を行う場合のルールには変更はありません。

(4) 機体認証及び形式認証制度の創設

無人航空機に起因する事故が発生しないよう改正法では無人航空機の機体認証及び型式認証制度が新設されます。すなわち、国は、使用者等からの申請により、無人航空機の強度、構造及び性能について国が定める安全基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状(実機)について検査し、安全基準に適合すると認められるときは機体認証を行い、機体認証書を交付するという機体認証制度が創設されます(改正法132条の13)。また、国は、設計・製造者からの申請により、無人航空機の型式の設計及び製造過程について、安全基準に適合し、かつ、設計・製造者が適正な製造及び完成後の検査の能力を有すると認められるときは型式認証を行い、型式認証書を交付することとしています(改正法132条の16)。なお、型式認証を受けている機体については安全性が担保されているものとして一定の場合に機体認証の一部が免除されます(改正法132条の13第5項)。

改正法においては、飛行に伴うリスクに応じた機体認証及び形式認証制度が設けられることになっており、機体認証にはより高度の安全性基準を求められる第一種機体認証及び第一種形式認証と第二種機体認証、第二種形式認証の区別が設けられますが、カテゴリーⅢの人口密集地における第三者の上空の飛行を行う場合には第一種機体認証が必須となります。(改正法132条の85第1項括弧書き)。

機体認証、型式認証には自動車の車両検査と同様に有効期間が設定され、機体認証を受けた無人航空機の使用者は、機体の整備を行うことにより国が定める安全基準に適合するように維持する義務を負い(改正法132条の14第2項)、国は、機体認証を受けた無人航空機が安全基準に適合せず又は安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、使用者に対し、必要な整備等を行うよう命ずる権限が付与されます(改正法132条の15)。

(5) 操縦ライセンス制度の新設

無人航空機を操縦するのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明するため、操縦ライセンス(国家ライセンス)制度が創設されます。学科試験と実技試験を行い、無人航空機の安全な飛行を確保する観点から、視力・色覚・聴力・運動能力等についての身体状態を確認のうえ、操縦ライセンスを付与する制度が新設されます(改正法132条の40)。操縦ライセンスは、当該操縦者の飛行方法により区分され、カテゴリーⅢの第三者の上空の飛行を行う場合に必須となる上級ライセンスである一等ライセンスとそのような飛行は行えない二等ライセンスの2つに区分されます(改正法132条の42)。また、操縦ライセンスには有効期間があり、その有効期間は3年間です(改正法132条の51条第1項)。車の免許証と同様に操縦ライセンスを有する者がカテゴリーⅡ以上の飛行を行う場合には操縦ライセンスの携帯が義務付けられます(改正法157条の11)。

なお、中間とりまとめにおいては、現在の無人航空機の利活用状況を踏まえ、操縦ライセンスを取得する全ての者に対して手動操縦の知識・能力に加え、自動操縦のシステムに関する知識・能力や緊急時の対応能力等を求めるとされており、現状の無人航空機の自動制御技術に鑑みて自動飛行用の操縦ライセンスであっても手動操縦の技能が前提として求められることとなります。

操縦ライセンス制度の試験については、民間の能力を活用した効率的な行政運営の観点から、国が指定する民間機関(指定試験機関)が試験事務及び身体状態の確認を行い、国が登録する民間機関(登録講習機関)が学科及び実地に関する講習を行うことができるようになります(改正法132条の56)。また、一定の水準以上の講習を実施する民間機関の課程を修了した者については、操縦ライセンスに関する国家試験(学科試験又は実地試験)の一部又は全部が免除されます(改正法132条の50)。

(6) 飛行計画及び飛行日誌

カテゴリーⅢ及びカテゴリーⅡの飛行を行う場合には、無人航空機の飛行計画をあらかじめ国のシステムに登録するなどの方法で通報し、飛行経路や日時等についての情報を通報しなければなりません(改正法132条の88第1項)。なお、飛行計画が他の航空機との衝突など安全が確保されない場合には国土交通大臣は飛行計画で示された日時、経路の変更など必要な措置を講ずることを指示することができます(同2項)。

また、改正法下では、カテゴリーⅢ、カテゴリーⅡの飛行を行う場合には、飛行実績や飛行の整備状況等の記録として飛行日誌を作成し保存しなければならないこととなります(改正法132条の89)。

(7) 事故等の報告に係るルールの変更

従前、無人航空機の事故に関しては、許可・承認を行うにあたっての条件として行政運用上、人の死傷、物件の損壊、機体の紛失、航空機との衝突・接近が発生した場合に報告を求めていますが、法律上の根拠が存在していませんでした。改正法においては、全てのカテゴリーの飛行を行う操縦者に対して、人の死傷、航空機との衝突・接触が発生した場合に加え、事故が発生するおそれがあると認められる事態が発生した場合についても国土交通大臣への報告が罰則をもって義務付けられることになります(改正法132条の90第2項)。また、実際に無人航空機等の事故が発生し人の死傷又は物件の損壊等が発生した場合には、操縦者は、直ちに飛行を中止し、負傷者の救護等の措置を行う義務が課されることとなります(同1項)。

(8) 今後の展望

令和3年改正航空法は無人航空機に関するカテゴリー別の飛行ルールを再整理するとともに、これまで航空法及び行政運用上認められてこなかった第三者の上空を無人航空機が飛行することを可能にすることで現実にドローンによる物流の実用化が解禁される、つまりはドローン物流や空飛ぶ車に向けた、空の産業革命における大きな一歩となる法改正であるといえます。規制の在り方については、同様に型式認証制度や免許制度を有する自動車に近いものとなったとみることもできます。事業者においては、改正法を前提とした事業計画そして安全確保及びコンプライアンスのための体制を作っていく必要があるといえます。

【スマートシティ連載企画】ごあいさつ・コンテンツ一覧はこちら