ブログ

【スマートシティ連載企画】第7回 ドローンの活用のために(後編)

2021.10.05

TMI総合法律事務所 スマートシティプラクティスグループ

弁護士 波多江 崇

弁護士 山郷 琢也

弁護士 岡本 敬史

電波法

ドローンの利用を規律する法律の一つに電波法が挙げられます。

電波法とは、その名のとおり、電波、すなわち周波数の利用を規律する法律であり、ドローンをはじめとする無線機器は基本的に同法の適用を受けます。ドローンとの関係でいえば、特に、①無線局免許、②技術基準、③無線従事者資格の三点が重要です。

(1) 無線局免許

無線局の開設には、原則として、無線局免許を取得する必要があります(電波法第4条)。これに違反して無線局を開設すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、注意が必要です(電波法第110条第1号)。事実、過去には、無線局免許を受けることなく、カメラを取り付けた小型無人機(マルチコプター)を飛ばして、空撮業務を行ったとして、空撮会社及び同社社長が電波法違反の容疑で摘発されたという事案があります。

もっとも、すべてのドローンについて、常に無線局免許の取得が必要というわけではなく、利用する周波数帯域や出力等によっては、免許不要局と呼ばれる特例制度(電波法第4条ただし書)を利用できる可能性があります。

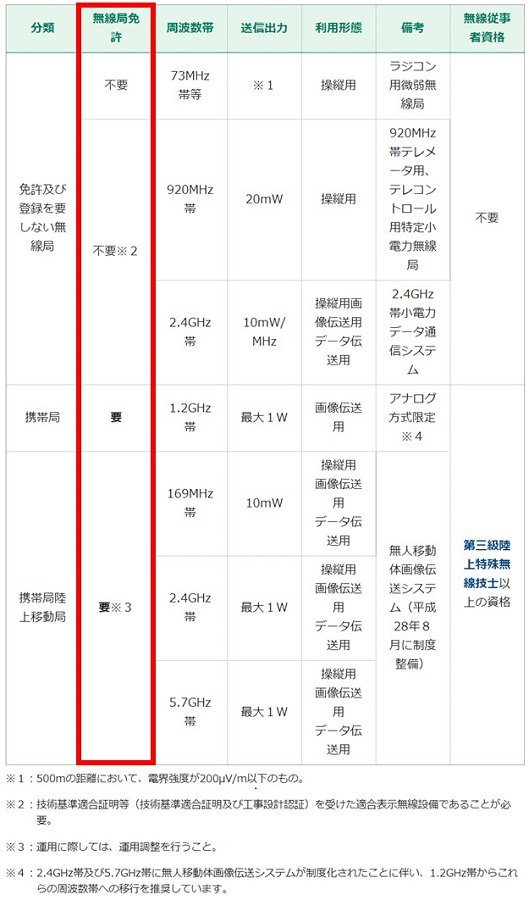

主なドローンの種別と無線局免許の要否については、下表赤枠部分のとおりです。一般的には、免許不要局と呼ばれる区分のドローンについては、無線局免許が不要である代わりに、通信距離が短い、送受信できる映像の画質が低いといったデメリットがあります。そこで、平成28年には、新たに無人移動画像伝送システムが制度化され、より高性能のドローンを使って、長距離・高画質の映像伝送等を行うことが可能になりました。

(出典)総務省HPを基に一部修正

また、近時は、ドローンに携帯電話を搭載し、より手軽に上空から映像伝送等を行いたいというニーズが高まっており、かかるニーズに対応するため、平成28年に実用化試験局制度が導入されました。当初、実用化試験局の取得のためには、2ヶ月程度の期間が必要でしたが、近時、手続が簡素化され、携帯電話事業者に対してインターネット上で申請することで、より迅速にドローンの利用を開始することが可能になりました。具体的には、高度150m未満の空域において、一定の条件に合致する携帯電話等の端末を使用する場合には、最短で1週間程度で運用を開始できる見込みです。

(2) 技術基準

無線設備は、一定の技術基準に適合しなければならないと定められており(電波法第38条)、ドローンであっても無線通信を行う以上例外ではありません。実務上、ドローンのような比較的小規模な無線設備については、技適マーク(下図参照)と呼ばれる一定の標章がシール等の形式で表示されています。

(出典)総務省HP

これは、その無線設備が技術基準に適合していることを証明するものであり、基本的にはこの技適マークがないと、上述の免許不要局の特例が使えません。とりわけ、海外製のドローンについては、技適マークが貼られていない場合があり、その場合には結果として、日本国内で使用できない可能性もあるので特に注意が必要です。

(3) 無線従事者資格

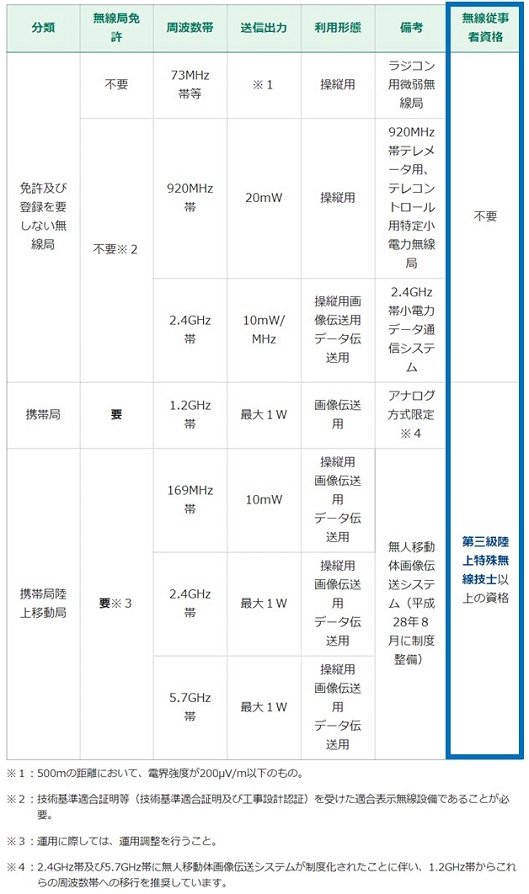

電波法上、原則として、無線従事者資格と呼ばれる一定の資格を有する者でなければ無線設備を操作することは認められていません。もっとも、免許不要局であるなど一定の場合には、無資格者による操作が認められています(下表青枠部分参照)。

(出典)総務省HPを基に一部修正

(出典)総務省HPを基に一部修正

民法

ドローンの利用には、民法との関係も考慮する必要があります。

万一事故が生じた場合における損害賠償も民法が規律しますが、以下では、ドローンビジネスにおいてほぼ常に問題となる、土地所有権とプライバシーとの関係について概説します。

(1) 所有権

民法207条は、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と定めています。ドローンを私有地上空で飛行させることが土地所有権の侵害でないか、ドローンの飛行行為に対していかなる法的請求が可能かといった法律上の問題点があります。

ドローンの飛行に関連し、土地所有権との関係について言及する政府の提供する情報として、以下のものがあります。

|

ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン(総務省)(2017年5月)(注1) |

土地の所有権は、民法第207条の規定により、土地所有者の利益の存する限度内でその土地の上下に及ぶと解されるため、土地の所有者の許諾を得ることなくドローンをある土地の上空で飛行させた場合には、その土地の具体的な使用態様に照らして土地所有者の利益の存する限度内でされたものであれば、その行為は土地所有権の侵害に当たると考えられる。 |

|

無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A(国土交通省・航空局)(注2) |

航空法の許可等は地上の人・物件等の安全を確保するため技術的な見地から行われるものであり、ルール通り飛行する場合や許可等を受けた場合であっても、第三者の土地の上空を飛行させることは所有権の侵害に当たる可能性があります。 |

|

ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer2.0(内閣官房、国土交通省)(2021年6月) (注3) |

民法第 207 条の規定については、一般に、土地所有権は、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」で当該土地の上下に及ぶものと解されており、土地の上空を小型無人機が飛行したからといって直ちに所有権を侵害する訳ではないが、住民の理解を得るための取組に努め、社会受容性を確保していくことが必要である。 この場合の土地所有者の「利益の存する限度」が如何なる範囲かについては、一律の高さとして設定されるものではなく、当該土地の建築物や工作物の設置状況、事業活動の状況など具体的な使用態様に照らして判断することになる。 |

注1:https://www.soumu.go.jp/main_content/000487746.pdf

注2:https://www.mlit.go.jp/common/001303819.pdf

注3:https://www.mlit.go.jp/common/001410995.pdf

他人の所有する土地の上空でドローンを飛行させる場合には、所有者や管理者の承諾を得ておくことが望ましいと考えられ、そうでなければ、土地所有者の利益の存する限度の範囲外での飛行が必要となります。私有地の上空を運航するドローンを用いたビジネスの実施にあたっては、この点がネックになる可能性があります。

(2) プライバシー権・肖像権

ドローンを利用して空からの映像撮影(空撮)を行う場合、当該撮影がプライバシーや肖像権の侵害に該当するときは、民事上、撮影者は不法行為に基づく損害賠償責任を負うこととなります。

一般に、他者にみだりに知られたくない情報をみだりに公表されない権利又は利益は「プライバシー権」として法的保護が与えられ、プライバシー侵害の有無は、公表されない法的利益と、公表する理由とを比較衡量することによって判断するものとされています(注4)。ドローンによる空撮は、近時のカメラの高性能化も踏まえれば、それによって住居の塀の中や建物の内部などが撮影される場合には、他者に知られたくない情報や映像が対象に含まれる可能性が高く、プライバシー侵害の危険性は高くなると考えられます。また、Googleストリートビュー事件において、福岡高裁は「撮影行為により私生活上の平穏の利益が侵され、違法と評価されるものであれば、プライバシー侵害として不法行為を構成し、法的な救済の対象とされる。」と判示し、公表行為のみならず撮影行為自体もプライバシー侵害の対象となると述べている点には、留意する必要があります(注5)。

注4:最判平成15年3月14日等

注5:福岡高判平成24年7年13日

また、ドローンによって空撮を行う場合には、プライバシー権以外に肖像権にも配慮する必要があります。肖像権とは「みだりに自己の容ぼう等を撮影されない」という権利ないし法的利益で、他者の容ぼう等の撮影行為が肖像権侵害として違法となるか否かは、裁判例上、「被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべき」とされています(注6)。具体的には、プライバシー権の場合と同じくケースバイケースの判断になるものの、公共の場であっても、特定の個人を狙ってその容ぼうを撮影したり、公開されることを通常許容しないと考えられる状況を撮影したりする場合には、社会生活上の受忍限度を超え、肖像権を侵害するものと判断される可能性が高くなると考えられます。

総務省は、以上の点に関して、平成27年9月に「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」を発表し、プライバシー等を侵害しないための取り組みについて提言しており、参考になります。

注6:最判平17年11月10日

終わりに

本稿でご紹介したとおり、航空法改正により、ドローンビジネスは一気に実装に向けて進むことが期待されています。規制法令としては、航空法を中心に、電波法、そして本稿では触れることができなかった各自治体の条例等にも対応する必要がありますが、これらの規制を遵守すれば、ドローンの利用の可能性は大きく広がってきていると言えるでしょう。

ドローンの今後のいっそうの普及に向けては、当然のことながら、まず、安全性確保やバッテリー等についてドローン自体の機能向上が非常に重要です。同時に、本稿でも触れた土地所有権やプライバシー権との関係での社会的受容性の確保に向けた素地やルール作りにも取り組んでいく必要があります。そのためには、実証実験が不可欠ですが、スマートシティや国家戦略特区は有効に実証実験を行うことができる貴重な場となる可能性を秘めています。

TMIでは、ドローンその他の新規技術の実装を後押しするため、今後も情報を発信していきます。

以上

【スマートシティ連載企画】ごあいさつ・コンテンツ一覧はこちら