ブログ

【速報】ドワンゴ対FC2最高裁判決~ネットワーク関連発明と属地主義~

2025.03.03

当事務所が、被上告人株式会社ドワンゴの代理人を務めております、ドワンゴとFC2等との間での特許権侵害訴訟において、最高裁判所は令和7年3月3日、上告を棄却する判決を下しました(令和5年(受)第14号及び同第15号、以下「第1事件」といいます。)。また、最高裁判所は同日、関連する事件(令和5年(受)第2028号、以下「第2事件」といいます。)についても同様に上告を棄却する判決を下しました。これらの判決は、ネットワーク関連発明の国境を跨いだ実施行為に対して日本国の特許権の効力が及び得ること及びその基準について最高裁判決として初めて判断を示したものであり、実務上極めて重要な意義を有するものといえます。以下、その概要についてご紹介します。

第1事件について

<事案の概要>

被上告人株式会社ドワンゴ(第一審原告・特許権者。以下「ドワンゴ」といいます。)は、コメント表示を制御するプログラムに関する特許権(以下「第1特許権」といいます。)を保有しています。ドワンゴは、米国法人であるFC2, Inc.及び日本法人である株式会社ホームページシステム(以下、総称して「FC2ら」といいます。)に対し、FC2らが米国に所在するサーバから日本国内のユーザに対してコメント表示を制御するプログラムを送信する行為が、第1特許権を侵害するものとして、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。

第一審(東京地裁)は、FC2らの行為が第1特許権に係る発明を実施していないとしてドワンゴの請求を棄却しました。

これに対し、控訴審(知財高裁)は、まず、第一審の判断を覆し、FC2らのプログラムが第1特許権に係る発明の技術的範囲に属することを認めました。その上で控訴審は、「特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。・・・問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう『提供』に該当すると解するのが相当である。」との解釈を示した上で、FC2らが第1特許権を侵害することを認めました。

FC2らは、上記の控訴審判決に対して上告受理申立てを行い、最高裁は本件を上告審として受理しました(ただし、上告受理申立ての理由中、属地主義の原則に関するもの以外はいずれも排除されました。)。

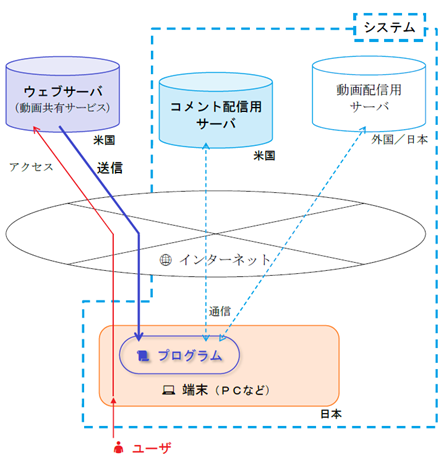

FC2が行うプログラムの送信に関する概要図(最高裁ウェブサイトから引用)

<上告審における争点>

一般に、日本国の特許権の効力は日本国の領域内においてのみ効力を有すると解されています(最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁、最判平成14年9月26日・民集56巻7号1551頁。いわゆる属地主義の原則。)。

本件では、FC2らは、米国に所在するサーバから日本に所在するユーザに対してコメント表示を制御するプログラムを送信していたことから、当該行為に日本の特許権の効力が及ぶか否かが、属地主義の原則との関係で問題となり、FC2らによるプログラムの送信行為が、特許法2条3項1号の「電気通信回線を通じた提供」及び同法101条1号の「譲渡等」としての電気通信回線を通じた提供に当たるか否かが争点とされていました。

<上告審判決>

最高裁は、以下のような判断を示して、FC2らの上告を棄却しました。

まず、最高裁は、上記の平成14年判例を引用して我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるとの属地主義の原則を前提としつつ、「電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、プログラム等が、電気通信回線を通じて我が国の領域外から送信されることにより、我が国の領域内に提供されている場合に、我が国の領域外からの送信であることの一事をもって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、上記の提供が『電気通信回線を通じた提供』(特許法2条3項1号)に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。そうすると、そのような場合であっても、問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における『電気通信回線を通じた提供』に当たると評価されるときは、当該行為に我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。そして、この理は、特許法101条1号にいう『譲渡等』に関しても異なるところはないと解される。」と判示しました。

その上で、FC2らによるプログラムの配信(第1事件判決における「本件配信」)について、「本件配信は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程として行われ、我が国所在の端末において、本件各プログラム発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。そして、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によりされるものである本件配信が、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない。そうすると、上告人らは、本件配信によって、実質的に我が国の領域内において、本件各プログラムの電気通信回線を通じた提供をしていると評価するのが相当である。」と判断しました。

また、本判決は、101条1号における「譲渡等」についても同様の判断を示し、「上告人らは、本件配信によって、実質的に我が国の領域内において、前記装置の生産にのみ用いる物である本件各プログラムの電気通信回線を通じた提供としての譲渡等をしていると評価するのが相当である。」と判断しました。

第2事件について

<事案の概要>

ドワンゴ(被上告人・第一審原告)は、コメント配信システムに関する特許権(以下「第2特許権」といいます。)を保有しています。ドワンゴはFC2らに対し、FC2らが米国に所在するサーバから日本国内のユーザに対してプログラムが記載されたファイル等を送信することによって、日本国内に所在するユーザの端末とFC2らが管理する米国所在のサーバとを構成要素とするシステムを作り出す行為が、本件特許権を侵害するものとして、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。

第一審(東京地裁)は、FC2らのシステムが第2特許権に係る発明の技術的範囲に属すると判断したものの、属地主義の原則から、特許法2条3項1号の「生産」にはあたらないと判断しました。

これに対し、控訴審(知財高裁大合議判決)は、「ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の『生産』に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の『生産』に該当すると解するのが相当である。」との解釈を示した上で、FC2らが第2特許権を侵害することを認めました。

FC2は、上記の控訴審判決に対して上告受理申立てを行い、最高裁は本件を上告審として受理しました(ただし、上告受理申立ての理由中、属地主義の原則に関するもの以外はいずれも排除されました。)。

<上告審における争点>

本件では、FC2が日本国の領域外のサーバと領域内の端末とを含むシステムを作り出す行為が、同法2条3項1号の「生産」に当たるかが争点とされていました。

<上告審判決>

最高裁は、以下のような判断を示して、FC2の上告を棄却しました。

まず、最高裁は、第2事件においても属地主義の原則を前提としつつ、「電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、サーバと端末とを含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合に、我が国の領域外の行為や構成を含むからといって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、当該システムを構築するための行為が特許法2条3項1号にいう『生産』に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。そうすると、そのような場合であっても、システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内における『生産』に当たると評価されるときは、これに我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。」と判示しました。

その上で、FC2によるファイルの配信(第2事件判決における「本件配信」)について、「本件配信による本件システムの構築は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程としてされ、我が国所在の端末を含む本件システムを構成した上で、我が国所在の端末で本件各発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。そして、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によるものである本件配信やその結果として構築される本件システムが、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない。そうすると、上告人は、本件配信及びその結果としての本件システムの構築によって、実質的に我が国の領域内において、本件システムを生産していると評価するのが相当である。」と判断しました。