ブログ

【デジタルプラットフォームと法】第6回「デジタルプラットフォームとECプラットフォーム提供者の法的責任(主として製品不良を念頭に)」

2025.09.08

はじめに

近年では、Amazonなどのオンライン・ショッピングモール運営事業者(プラットフォーム提供者)が提供するデジタルプラットフォーム上で多くの利用者が買い物などをするようになっていますが、特に2020年の新型コロナウイルスの流行を契機として、ますますECを利用する機会が増加しています。

それに伴い、EC上で販売事業者が販売した製品・商品に欠陥があったが故に(製品事故)、消費者が被害を被った事例なども見受けられるところです。この場合、被害者は当該欠陥製品を販売した販売業者等に対して損害賠償を請求したいところですが、当該販売業者等の所在が不明であったり、海外の事業者であるがゆえに法的手続を講じる上で障壁があったりする場合、当該取引に係るオンラインプラットフォームを提供しているEC事業者(プラットフォーム提供者)に対して法的責任を追及できるのでしょうか?

ブログ連載「デジタルプラットフォームと法」の第6回では、デジタルプラットフォーム上で取引された商品・製品に欠陥があった場合にECプラットフォームを提供しているプラットフォーム提供者が、消費者に対してどのような責任を負いうるかについて取り上げたいと思います。

ECに関するデジタルプラットフォームに係る基本的な法律関係

デジタルプラットフォームに係る基本的な法律関係については、「【デジタルプラットフォームと法】 第1回 デジタルプラットフォームとは?」の回で整理しておりますが、今回はEC取引を念頭に簡単な整理をしたいと思います。

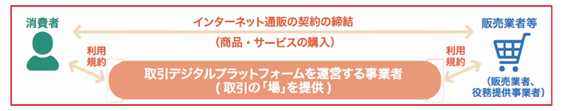

以下の図のとおり、登場人物としては基本的には三者となります。

(出典:https://contact.caa.go.jp/digital-platform/input-001.html)

まずは、商品を購入したい「消費者」がおり、当該消費者と商品やサービスを販売する「販売業者等」(メーカーなど)との間で売買契約等を締結することが通常です。そして当該売買契約は「取引デジタルプラットフォームを運営する事業者」(Amazonなど)が提供するデジタルプラットフォーム上で行われます。なお、消費者及び販売業者は当該デジタルプラットフォーム上で取引をするに際しては、通常、あらかじめプラットフォーム提供者が提示する利用規約への同意を求められます。

上記法律関係を前提に、以下の【事例】を見ていきましょう。

|

【事例】 日本国内の消費者Xは、Y(EC事業者・プラットフォーム提供者)が運営するオンライン・ショッピングモール上で販売業者Aが販売する電気製品(以下「本件製品」という。)を購入した。ところが、本件製品には欠陥があり、本件製品を出火原因とする火災事故が発生し、Xが住んでいた住居が全焼するという被害を受けた。 |

(1)XはA(販売業者)に対して損害賠償請求できるか

まず、Xとしては、売買契約の直接の相手方(売主)である販売業者Aに対して損害賠償請求することを考えると思います。製品の事故ということですので、製造物責任法が想起されますが、製造物責任法では、責任主体を「製造業者等」(製造物責任法第2条第3項)と定めており、製品の製造・輸入等に全く関与していない純然たる販売業者は、「製造業者等」に該当しない可能性が高く、製造物責任法に基づく請求は容易ではないことが多いです。

他方で、安全な製品を提供するという義務は消費者及び販売業者との間の当然の契約内容となりますので、原則として、民法上の債務不履行責任は理論的には追及可能です。しかし、販売業者(出店者)Aに対して責任を追及することは実際には容易ではありません。

確かに、法律上は、販売業者(出店者)Aには、「氏名又は名称、住所及び電話番号」を表示する義務があります(特定商取引法第11条第6号、同法施行規則第23条第1号)。しかしながら、現実問題として、当該義務に基づく表示が不正確であったり、または、そもそも表示されていないケースもあります。仮に、表示が正確であったとしても、その後に販売業者(出店者)Aが行方をくらませたり、倒産していたりすることも考えられます。

さらに、販売業者(出店者)Aが海外の事業者であれば、海外の裁判所での提訴が余儀なくされ、言語の問題や海外の弁護士への依頼を含む多大なる負担・コストが発生することとなり、個人が当該販売業者に対して法的措置を講じて被害回復することは事実上困難なことも多いです。なお、販売業者(出店者)Aが仮に海外の事業者である場合、具体的な事実関係次第ではあるものの、そのことから直ちに当該販売業者(出店者)Aが製造物責任法の責任主体である「製造業者等」(製造物責任法第3条)に含まれる「製造物を業として…輸入した者」には該当しないと考えられます。

(2)XはY(プラットフォーム提供者)に対して損害賠償請求できるか

上記のとおり、消費者としては、一次的にはA(販売業者)への法的請求を検討することとなるものの、請求の実効性に乏しい場面があるため、所在も明確であり、資力の面からも不安が少ないと思われるY(プラットフォーム提供者)への請求をしたいと考えると思われます。

しかしながら、多くの場合は、消費者の売買契約の当事者はプラットフォーム提供者ではなくあくまでも販売業者であり、プラットフォーム提供者は、単なる「場」の提供をするに留まっているため、消費者及び販売業者間の契約に関し、消費者に対して責任を負わないのが原則です(経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」99頁、以下「準則」といいます。)

したがって、原則的には、Y(プラットフォーム提供者)が本件製品の危険性を認識しており、合理的な期間を超えて出品を放置しているような事情その他3.(2)で後述するような事情がない限りは(板倉陽一郎「第20章 デジタルプラットフォームと消費者」中田邦博=鹿野菜穂子『基本講義消費者法〔第5版〕』(日本評論社、2022年)340頁)、原則として、上記のような事例においてプラットフォーム提供者は消費者に対して責任を負わないということになります。

なお、取引DPF法に基づく販売業者情報の開示請求に関する点は、4.で後述いたします。

プラットフォーム提供者が責任を負い得るケースの検討

(1)はじめに

上記のとおり、消費者及び販売業者間の取引に関して、プラットフォーム提供者は原則として責任を負わないと考えられているものの、近時、「最近の学説では、電子的にユーザー間取引の場を提供しているデジタル・プラットフォーム事業者(筆者注・プラットフォーム提供者)の法的責任について、デジタル・プラットフォーム事業者は利用者から個人情報を収集してマッチングサービスを行っている場合もあることから、単に「場の提供者」としての責任として考えるのでは不十分ではないかとの見解もある。」(大澤彩『消費者法〔第2版〕』[商事法務、2025年]397頁)とも述べられており、プラットフォーム提供者であることから直ちに免責される訳ではないとする考えが出てきています。

このような近時の傾向について、(2)以下で見て行くこととします。

(2)例外的にDPF事業者が責任を負い得る場面

この点に関し、準則では、DPF事業者が例外的に責任を負い得る場面を、大要、以下のとおり整理しております。

③④については、プラットフォーム提供者がリスクを承知の上で敢えてそのような施策を実施する場合はあり得るものの、①②については、プラットフォーム提供者としては、回避すべき類型です。

|

類型 |

具体例 |

|

①名板貸し責任 |

商品購入画面等モール運営者のウェブサイト画面で、売主がモール運営者であるとの誤解が生じ得る場合 |

|

②不法行為責任・附随義務違反 |

重大な製品事故の発生が多数確認されている商品が販売されていることを認識しつつ、合理的な期間を超えてこれを放置した場合(※1)(※2) |

|

③準当事者としての役割に係る責任 |

プラットフォーム提供者が出品行為を積極的に手伝うなど、消費者及び販売業者間の取引に実質的に関与している場合 |

|

④品質保証責任 |

プラットフォーム提供者が単なる情報提供や紹介を超えて特定の商品の品質を保証したような場合 |

(※1)準則では、「どのような場合にいかなる付随義務が認められるかは、アプリ関連購入の性質、アプリマーケットの状況(危険なアプリや虚偽の広告が放置されることにより利用者に被害が生じているか、他のアプリマーケットの利用可能性の有無等)、個々のアプリ関連購入へのアプリマーケット運営事業者による関与の程度(価格決定への関与、返金の決定への関与、アプリマーケット運営事業者が徴収する手数料の割合等)等から具体的に判断されることとなる。」(96頁)と述べられており、放置した場合の権利侵害の程度やプラットフォーム提供者の関与の程度等がポイントになるものと思われます。

(※2)プラットフォームの種類は【事例】とは異なっているものの、プラットフォーム(モール)上の出店者のウェブページに展示された商品が第三者の商標権を侵害していたという事案(知財高判平成24年2月24日判時2161号86頁[チュッパチャプス事件])において、「ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、[①]運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、[②]出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、[③]その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、[④]その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である」(筆者注・付番は筆者によります。)と判断した事例があることは参考にすべきと思われます。プラットフォーム提供者としては、権利侵害の存在を認識するに至った場合又は不注意(過失)により認識しなかった場合には、当該権利侵害の状況の是正を放置することにより責任が発生する懸念があります。この理屈は、違法品や危険品がプラットフォーム上で流通していた場合にも基本的には当てはまると考えられます。

(3)[事例]の素材となった近時の裁判例(東京地判令和4年4月15日判タ1510号241頁)

上記[事例]と類似した事例において、あくまで事例判断であるものの、大要、以下のように判断して、原告(ユーザー)の被告(プラットフォーム提供者)への損害賠償請求を棄却しました。

|

(本件事情の下では)

|

この裁判例では、具体的事情の下において、プラットフォーム提供者は、プラットフォーム上の取引に係る責任については一次的には負わないとする従前の議論を踏襲しています。しかしながら、あくまでも過去に出品者又は出品者に係る商品・製品に問題(欠陥等)があったことは記録上窺われない事案であり、上記(2)のとおりプラットフォーム提供者に何らかの具体的な対応義務が生じ得るような類型とは言い難かったに過ぎず、本件の具体的事情のもとで責任を負わないと判断しているに過ぎないことに留意が必要です。

取引DPF法との関係

上記令和4年4月15日判決が言い渡された後の令和4年5月1日に「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」(以下「取引DPF法」といいます。)が施行されたため、取引DPF法との関係やプラットフォーム提供者としての留意点について若干言及いたします。

取引DPF法の概要については、過去のブログ(【デジタルプラットフォームと法】 第2回 デジタルプラットフォームと契約関係)で触れているので詳細は割愛しますが、取引DPF法によりデジタルプラットフォーム事業者に新たに課された法的義務の1つが、消費者の求めに応じて損害賠償請求等を行う場合に必要な範囲で販売業者の情報(当該販売業者等の名称、住所等)の開示を行う義務となります(取引DPF法第5条)。

上記【事例】においては、Xは取引DPF法第5条に基づいて、当該トラブルから発生した「自己の債権」を行使するために、「販売業者等情報」の確認を必要とする限り、プラットフォーム提供者Yに対して、当該情報の開示請求をすることができます。

そのような請求を受けたプラットフォーム提供者としては、当該請求が適法であった場合に開示する法的義務が課されておりますので、かかる義務を怠った場合、消費者(請求者)に対して法的責任が生じうる点、留意が必要です。なお、当該法的責任については、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダー責任制限法)の場合とは異なり、故意・重過失が無い場合の免責がないため、通常の過失であっても、法的責任が発生しうる点にも留意が必要です。消費者からの開示請求が所定の要件を満たしているか否かについては、当局が公表している「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 についての Q&A」のQ4などが参考になりますが、判断が難しい場合も多くあるかと考えられますので、対応に係る詳細については法律家に適宜ご相談いただくことが良いかと思います。

上記裁判例の時点では、取引DPF法が施行されていなかったため、取引DPF法に関する論点は当然争点にはなりませんでした。しかしながら、本法施行後においては、消費者から、プラットフォーム提供者に対して取引DPF法に基づいた販売業者情報等の開示請求等がなされることも想定され、かかる請求に対して法的義務を適切に履践しない場合、プラットフォーム提供者も法的責任を負う(少なくとも、当該義務違反を理由に法的責任を追及される)リスクが生じ得ますので、取引DPF法上の法的義務を適切に履践するのが肝要です。

なお、その他、取引DPF法に関して、以下の点も重要となります。

- 無償で行われる役務提供は「通信販売」(特定商取引法第2条第2項、特定商取引法規則第2条)に該当しないため、取引DPF法の適用を受けない。

- 「通信販売」は、売主が事業者であること(いわゆるB to C)を前提としているため、いわゆるC to Cには適用されない(なお、売主が個人(C)と称していたとしても、実態を踏まえれば事業者(B)と評価される可能性がある点に留意が必要)。

- デジタルプラットフォーム提供者自らが商品を消費者に販売する場合には、取引DPF法の適用はなく、特定商取引法の適用を受ける。

- 仮にデジタルプラットフォーム提供者が、消費者から開示請求を受けて情報の開示・不開示の判断を行った後に、当該判断が誤りであったと司法判断が下されたとしても、請求を受けたデジタルプラットフォーム提供者が法令で定める所定の手続を経たうえで情報開示を行った場合、当該販売業者との関係で、それだけで直ちに法的責任を負うものではない(前述のQ&AのQ20)。

終わりに(留意点など)

上記のとおり、消費者及び販売業者間のECプラットフォーム上の取引において、当該取引により販売された製品から消費者に生じた損害について、原則としてプラットフォーム提供者はその法的責任を負わないものの、既に述べたとおり所定の場合には法的責任を負い得ることとなりますし、取引DPF法の施行により、プラットフォーム提供者としての法的義務も定められております。

したがいまして、ECプラットフォーム提供者(プラットフォーム提供者)としては、販売業者の登録時に、所在地など販売業者の特定に資する情報の提供を求めること、違法品・危険品の流通を認識した上で又は不注意(過失)により放置しないこと、所定の場合の販売業者に対する制裁事項や販売業者との間のリスク分担(求償関係等)について明確に定めておくことなどの手段を講じることが肝要です。その他、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第3条第3項に基づき取引デジタルプラットフォーム提供者が行う措置に関して、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針」にも、望ましい取組(ベストプラクティス)が記載されておりますので、適宜、ご参照ください。

連載「デジタルプラットフォームと法」の過去の記事

|

No. |

掲載時期 |

タイトル |

|

第1回 |

2021年7月 |

|

|

第2回 |

2021年8月 |

|

|

第3回 |

2021年8月 |

|

|

第4回 |

2021年10月 |

|

|

第5回 |

2022年1月 |

※いずれの記事も、その時点の情報に基づいて執筆されているため、最新の法令、判例等の情報が反映されていない場合がございます。

以上