ブログ

【労働法ブログ】第6回 日本版DBS(こども性暴力防止法)の解説 ― 元厚生労働省の弁護士による制度内容・実務対応の解説 ―

2025.10.31

令和6年6月19日に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)が成立した(施行日は令和8年12月25日までの間で政令で定める日)。

こども性暴力防止法は、「学校設置者等」や認定を受けた「民間教育保育等事業者」に対し、「教員等」や「教育保育等従事者」の性犯罪前科の確認や、「教員等」や「教育保育等従事者」による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることなどを求めている。

そのため、これら事業者においては、こども性暴力防止法施行までの間に、防止措置を念頭においた事前準備や犯歴確認・情報管理の体制整備を行っておく必要がある。同法の施行期限は令和8年12月だが、同法においては、施行日又は認定日で現職である者(施行時現職者/認定時現職者)についても性犯罪前科の確認を行い、児童対象性暴力等が行われるおそれ有りと認められる場合は防止措置を行わなければならないため、主に労働関係法令の規制との関係で、施行前の採用活動の段階から、同法対応を見据えた準備をしなければならない。

本連載(第1回~第6回)では、益原大亮弁護士において、日本版DBS(こども性暴力防止法)について、制度の内容を解説するとともに、現段階で対応しておくべき実務対応を解説することとする。

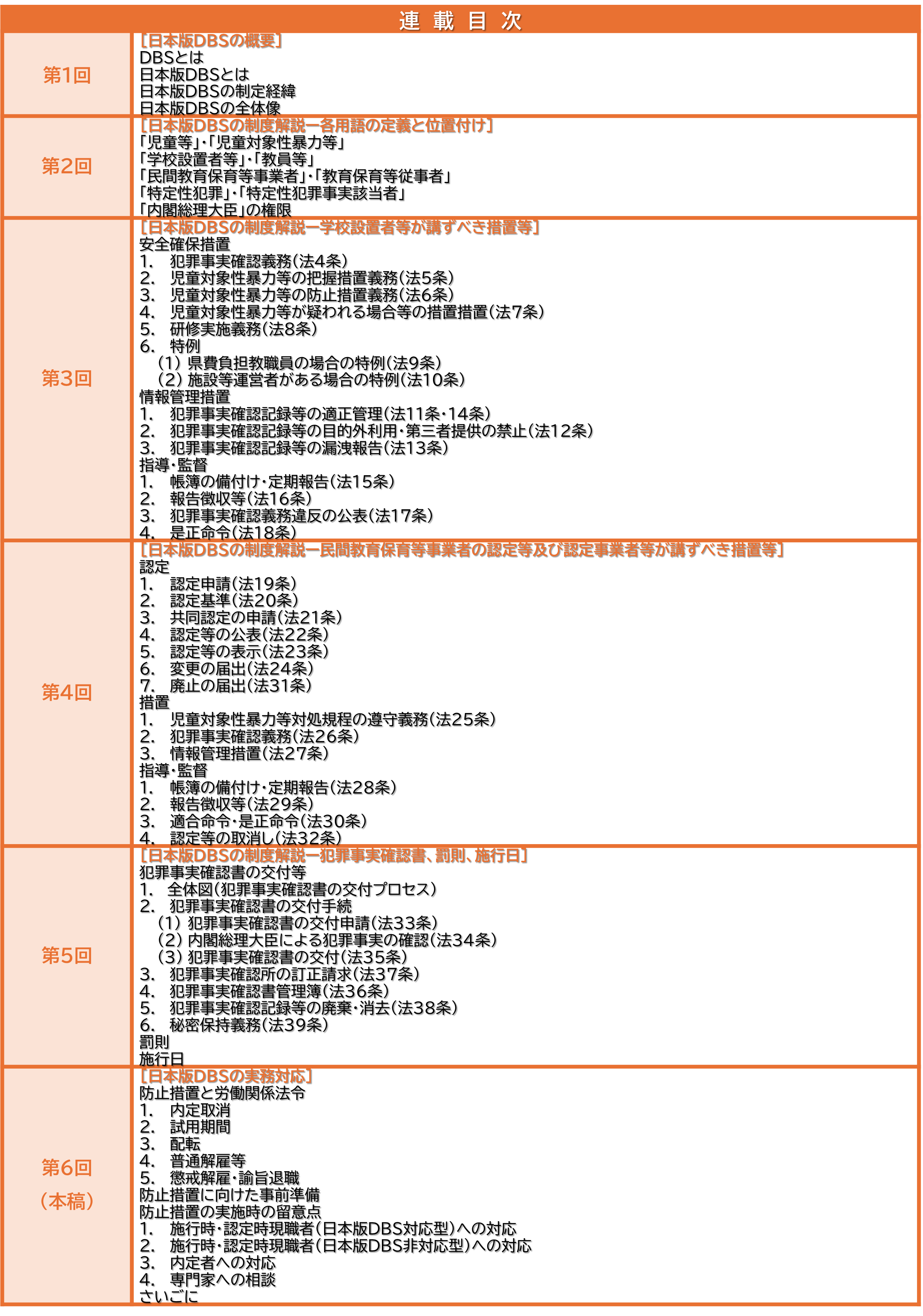

第1回は日本版DBSの概要、第2回は日本版DBSの制度解説のうち、こども性暴力防止法における各用語の定義と位置付け、第3回は日本版DBSの制度解説のうち、こども性暴力防止法に基づき学校設置者等が講ずべき措置等、第4回は日本版DBSの制度解説のうち、民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等、第5回は日本版DBSの制度解説のうち、犯罪事実確認書の交付等、罰則、施行日についてそれぞれ解説した。

こども性暴力防止法への実務対応としては、犯罪事実確認・情報管理体制の整備、防止措置義務への対応、面談・相談体制の整備、研修の実施、被害が疑われる場合の調査・被害児童の保護、民間教育保育等事業者の認定手続など多岐にわたるが、いずれの点についても、今後、こども家庭庁から示されるガイドライン等に沿って対応することになると考えられる。

もっとも、上記のうち、防止措置義務への対応については、こども性暴力防止法への実務対応の中でも重要な事項の一つであり、また、事業者において、従業員の採用段階からの対応が求められる上、労働関係法令の各規制に沿った判断・対応が求められるため、事業者の関心が高い事項であるとともに、早くから知識を身につけ、準備・対応しておくべき事項である。

以上を踏まえ、本稿(第6回)では、本連載の締めくくりとして、こども性暴力防止法への実務対応について、防止措置義務を中心に解説することとする。

防止措置と労働関係法令

法6条、25条に基づく防止措置義務として、事業者は雇用上の措置を行うことになるが、同法に基づく防止措置義務の履行であることをもって当然に解雇等の有効性が認められるわけではなく、具体的な事実関係を下に、労働関係法令の各規制で求められる要件を満たす必要がある。

防止措置(雇用上の措置)として、具体的には、内定取消、試用期間の本採用拒否、配置転換、普通解雇、懲戒処分(懲戒解雇や諭旨退職等)などが想定されるが、以下のとおり、それぞれ労働関係法令の各規制や判例上求められる要件に服することになる。

※なお、防止措置(雇用上の措置)との関係で、第9回こども性暴力防止法施行準備検討会(令和7年10月30日)の資料4の「ガイドライン事項の主な論点⑤(安全確保措置③(防止措置))」19頁~25頁において、参考裁判例が掲載されているため、あわせて参照されたい。

1. 内定取消

具体的な事実関係次第ではあるものの、一般的には、採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていない場合は、会社からの募集(申込みの誘因)に対する内定者の応募が労働契約の申込み、これに対する会社からの内定通知は申込みに対する承諾であるとして、始期付・解約権留保付労働契約が成立すると考えられる[1]。

そして、採用内定期間中の解約権の留保は、採用決定の当初にはその者の資質・性格、能力などの適格性の有無に関連する事項につき資料を十分に収集することができないため、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨でされる[2]。そのため、採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られると解されている[3]。そのため、採用内定段階の調査で容易に知ることのできた事情が、採用内定後に発覚したとしても、その事情があることを理由として採用内定の取消しをすることは認められない可能性がある[4]。

2. 試用期間

試用期間は、一般的に、労働者としての適格性を観察し、本採用するか否かを決定するために設定される期間である。

試用期間中の労働契約は解約権留保付労働契約と解されることが一般的であり、使用者は試用期間満了時に本採用を拒否する権利(留保解約権)を有していることになるが、その権利行使は無制約ではなく、試用期間の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合に限られるとされている[5]。

試用期間の趣旨・目的との関係では、採用決定後の調査の結果や試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を認識した場合、その事実に基づき本採用を行うこと(労働者を引き続き雇用すること)が適当でない判断し得る。

3. 配転

配転とは、一般的に、労働者の配置の変更であって、労働者の職務内容又は勤務地が相当の長期間にわたって変更されるものをいう(同一事業所内の所属部署の変更が配置転換、勤務地の変更が転勤)。

配転は、労働契約上の根拠(配転命令権)に基づいて命じることができるものとされている。例えば、実務上、就業規則に「会社は、業務の都合により、出張、配置転換又は転勤を命じることがある。」と定めることが多いが、これが配転命令権の労働契約上の根拠となる。

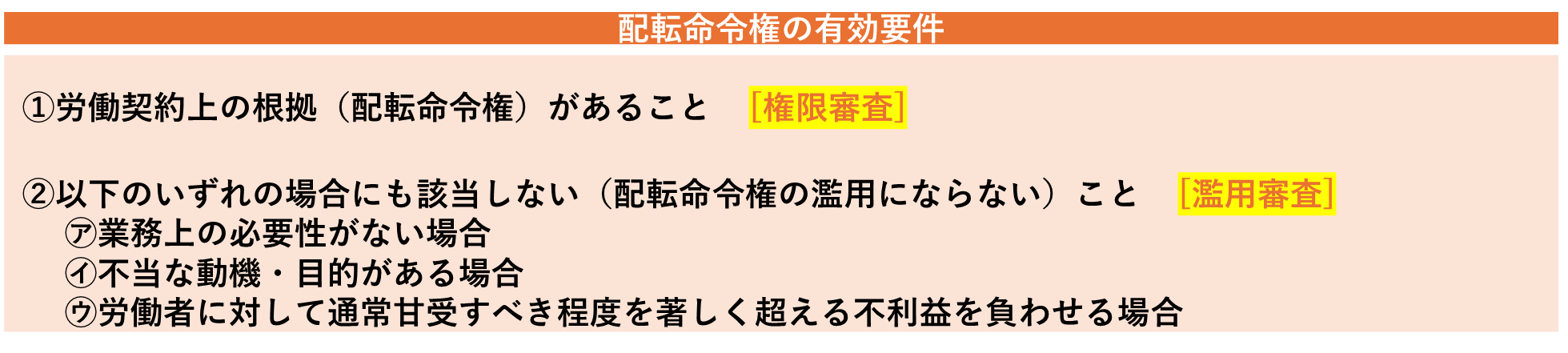

また、労働契約上の根拠に基づき、配転命令権を行うことができる場合であったとしても、㋐業務上の必要性がない場合、㋑不当な動機・目的がある場合、㋒労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合のいずれかに該当する場合には、配転命令権の濫用があるとして、その行使は違法・無効となる[6]。

なお、労働者と使用者との間に職種限定合意や勤務地限定合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反して配転を命ずる権限を有しない(上記①の労働契約上の根拠(配転命令権)がない)とされている[7]。

4. 普通解雇等

無期雇用労働者(期間の定めのない雇用契約の労働者)を解雇する場合、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となる(労働契約法16条)。

また、有期雇用労働者(期間の定めのある雇用契約の労働者)を期間途中で解雇する場合、「やむを得ない事由」でなければ解雇できない(労働契約法17条1項)。「やむを得ない事由」とは、期間の定めのない雇用契約において労働者を解雇する場合に必要な「客観的に合理的な理由」よりも限定されたものであり、雇用契約の期間満了を待たずに直ちに雇用契約を終了させざるを得ない特段の重大な事由が存在することが求められる。

なお、有期雇用労働者を雇止め(契約不更新)する場合、①実質的に無期労働契約と同視できると認められるか、又は、有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められる場合であって、②客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、雇止めは無効となり、従前の期間の定めのある雇用契約の労働条件と同一の労働条件で契約更新したものと取り扱われる(労働契約法19条)。

5. 懲戒解雇・諭旨退職

懲戒処分は、企業秩序の維持のために、労働者が企業秩序に反する行為(非違行為)に対して行われるものである。一般的な懲戒処分の種類としては、戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨退職、懲戒解雇が挙げられる。

使用者が労働者に対し、懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則において、懲戒事由及び懲戒種別を定め、その就業規則を労働者に周知する必要があるとされている[8]。その上で、懲戒処分は、就業規則上の懲戒事由に該当するとともに、懲戒処分の相当性がなければ無効となる(労働契約法15条)。

また、懲戒処分を実施するに当たっては、適正手続の要請や二重処罰の禁止など、懲戒処分の有効性に関わり得る諸原則がある。

防止措置に向けた事前準備

令和7年9月30日付けで、こども家庭庁より「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について」(以下「本通知」という。)が発出された。

本通知の別紙1~3においては、就業規則、募集要項・求人票、誓約書、内定通知書のひな型が示されている。事業者においては、前述の労働関係法令との関係で、法的に有効な形で雇用上の措置を行う上で、これらのひな型や別紙1~3に記載されている留意点等を踏まえながら、現在の段階からで採用プロセスの確認・見直しを行う必要がある。これを怠っていた場合や不十分な場合は、後述のとおり、前述の労働関係法令との関係で、法的に有効な形で雇用上の措置を行うことができない可能性があることには留意する必要があるである。

防止措置の実施時の留意点

1. 施行時・認定時現職者(日本版DBS対応型)への対応

施行時・認定時現職者のうち、こども性暴力防止法の防止措置との関係で前述の事前準備を行っている場合、具体的には、採用過程において、誓約書と採用面接等を通して性犯罪前科の確認を行っている場合、施行時・認定時現職者への犯罪事実確認の結果、性犯罪前科があることが判明したときは、重要な経歴を詐称したものとして、懲戒解雇・諭旨退職や普通解雇を行い得る。

2. 施行時・認定時現職者(日本版DBS非対応型)への対応

施行時・認定時現職者のうち、前述のようなこども性暴力防止法の防止措置との関係で事前準備を行っていない場合、施行時・認定時現職者への犯罪事実確認の結果、性犯罪前科があることが判明したとしても、重要な経歴を詐称したものとはいえず、法的に有効に懲戒解雇・諭旨退職を行うことはできない可能性がある。

そのため、当該場合においては、懲戒解雇・諭旨退職以外の方法で防止措置(配転等)を行うことを検討する必要がある。

3. 内定者への対応

内定者についても、こども性暴力防止法の防止措置との関係で前述の事前準備を行っている場合、具体的には、採用過程において、誓約書と採用面接等を通して性犯罪前科の確認を行っている場合は、その後の内定者による犯罪事実確認により性犯罪前科があることが判明したときは、重要な経歴を詐称したものとして、内定取消しを行い得る。

他方で、上記のような事前準備を行っていない場合は、その後の内定者による犯罪事実確認により性犯罪前科があることが判明したとしても、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実とはいえず、法的に有効に内定取消しを行うことはできない可能性がある。

4. 専門家への相談

前述のとおり、こども性暴力防止法の防止措置との関係で事前準備が行っている場合は、懲戒解雇・諭旨退職等や内定取消しを行い得るものの、その事前準備の具体的な状況を含め、具体的な事実関係次第では、これらの措置の有効性に疑義が生じる可能性もあり、また、特に懲戒処分を行う際には適正手続等の諸原則を遵守する必要がある。

また、こども性暴力防止法の防止措置との関係で事前準備が行っていない場合、各事業者の具体的な状況次第で、防止措置として取り得る対応の幅や法的リスクが変わってくる。

これらのことを踏まえれば、予防法務の観点から、前述の防止措置に向けた事前準備の段階から、実際の防止措置の検討・実施までの一連の対応については、早くから労働法分野の弁護士に相談し、その助言を仰ぐことが望ましい。

さいごに

本稿をもって本連載は終了となるが、今後はこども家庭庁よりこども性暴力防止法に関する下位法令やガイドラインなどが示される予定であり、事業者においては、引き続き情報収集するとともに、特に防止措置との関係で早くから準備を進めることが肝要である。

その際は、こども性暴力防止法への対応や(民間事業者等においては)認定手続に向けて、弁護士(防止措置義務への対応全体)や行政書士(認定手続関連)と適宜連携・相談することも考えられる。

こどもの安全が守られるよう、各事業者においてこども性暴力防止法(日本版DBS)への理解と十分な対応を期待して、本連載を終了することとしたい。

[1] 大日本印刷事件(最判昭和54年7月20日民集33巻5号582頁)、電電公社近畿電通局事件(最判昭和55年5月30民集34巻3号464頁)

[2] 前掲大日本印刷事件

[3] 前掲大日本印刷事件、前掲電電公社近畿電通局事件

[4] 前掲大日本印刷事件、ドリームエクスチェンジ事件(東京地判令和1年8月7日判タ1478号187頁)

[5] 三菱樹脂事件(最判昭48年12月12日民集27巻11号1536頁)

[6] 東亜ペイント事件(最判昭和61年7月14日労判477号6頁)

[7] 職種限定合意については、滋賀県社会福祉協議会事件(最判令和6年4月26日判タ1523号80頁)。勤務地限定合意については、新日本通信事件(大阪地判平成9年3月24日労判715号42頁)、日本レストランシステム事件(大阪高判平成17年1月25日労判890号27頁)、ジャパンレンタカーほか事件(津地判平成31年4月12日労判1202号58頁)など。

[8] 国鉄札幌運転区事件(最判昭和54年10月30日)、フジ興産事件(最判平成15年10月10日)

<執筆者のプロフィール>

TMI総合法律事務所

弁護士・社会保険労務士 益原大亮

2018年1月TMI総合法律事務所入所、2019年10月~2021年9月厚生労働省大臣官房総務課法務室法務指導官、2021年10月~2023年9月同省労働基準局労働条件政策課課長補佐・労働関係法専門官、2023年10月同省医政局参与、2025年4月こども家庭庁こども性暴力防止法アドバイザー(同庁委託事業)。

<執筆者へのお問い合わせ>

本連載や日本版DBS対応について、益原大亮弁護士にお問い合わせをされたい方におきましては、以下のリンクからお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

[お問い合わせページ] https://www.tmi.gr.jp/contact/

Member

PROFILE